前言

“文言文”这个古老而神秘的文字体系,在中国历史上扮演了重要的角色。当我们回望历史的长河,发现了赵匡胤和雍正两位帝王的批语时,仿佛穿越了时空的门户,发现了他们心灵深处的智慧和决断。这不仅仅是文字的交汇,更是权谋和智慧的碰撞。

古人在处理奏折时,如何运用文言文这一独特的语言形式,展现了他们高超的文学修养和治国策略。本文将深入挖掘赵匡胤和雍正在批阅奏折时的才情风采,以期通过这些文字瑰宝,解开文言文的神秘面纱,窥探古代帝王的智慧与决断。

语言,永无止境的变迁

语言,是民族群体长时间生活实践而形成的交际工具。它既是思维活动的外在表现,也是推动民族进步的实体印记。一个语言体系的演变变迁,往往折射出这个民族社会政治文化变革的本质内核。

在中华民族几千年的发展进程中,汉语经历了从上古汉语到近现代汉语的变迁。如果用一个“螺旋上升”的比喻来描绘汉语历史变迁的轨迹,那么这条螺旋线路就是一个不断向上、朝着更加理性化和规范化方向发展的过程。

在远古时期,汉语还比较自由,没有固定的语法词汇规则。到了先秦时期产生了较系统的语法框架与词汇体系,形成统一规范的文言文,成为学者政治家记录思想、制定法令的主要书写工具。而口语白话还比较自由流动,没有固定格式。

此后一千五百年间的南北朝到宋元时期,文言体系日益完备统一,成为汉字文化圈主流书面语。而口头白话则在不同地域产生分化。到了近现代,随着民族交流和语料积累,现代汉语白话文逐渐成为新时代沟通工具。如今,汉语语法严密程度与词汇量均达到历史新高,折射出中华文明的深刻变迁。

那么我们常常默认的“古人说话一定是标准文言文”的想法,似乎也值得我们反思和质疑。文言与白话,不过是汉语演变中的两个阶段。我们不应将二者非此即彼地对立起来。其实,置身千百年前,饱览当时语言生态全景,我们也许会获得更加立体丰富的认知体验。

太祖怒斥大臣,爆出近代北方白话

968年,赵匡胤发动陈桥兵变,灭后周,建立大宋帝国。作为汉人王朝的开国之主,赵匡胤与他麾下文武大臣使用的汉语官话,无疑带有浓厚的中原口音特征。

天下英明,赵匡胤当政后初期,百废待兴。其时宋朝刚刚建立,政局动荡,加之前朝国库空虚,皇室所处宫殿建筑破败不堪。赵匡胤决定从修缮宫殿开始,以彰显新的王朝气势。

他下旨修葺宫殿时强调,要将旧址朽木全部换新,体现新政权新气象。谁知,此举引发了一次轰动朝野的“断梁事件”。

当工匠们踏勘殿内损坏部位时,发现很多房间大梁出现断裂腐烂。根据殿阁尺寸需要,这些梁柱必须截断才能换成合适长度的新的。工匠们向主管大臣禀报此事时,提出了直接将殿内大梁截断,以便更换的建议。

谁知这个看似合理的建议一出,立时激起了赵匡胤的怒火。“什么断梁!老子刚登上皇位,你们就嚣张到这个地步了?”赵匡胤气得脸色通红,大声喝斥道。他脱口喊出一句脏话:“截你爷头,截你娘头!”

在场众臣猛然震惊,没有人敢吱声。许久,赵匡胤这才意识到失态。他深吸一口气,向大臣们郑重致歉:“诸位,实在抱歉,朕一时语失。这‘断梁’二字,朕联想到了断送江山社稷的不祥之兆,一时情绪激动。朕成大事,定大计,固有汗马功劳,然天下群臣辅佐之力,亦为万不可或缺。

尔等言辞建议,或中或失,朕皆留心倾听。朕乃人君也,岂可无缘无故动辄大怒,飙出难听语言?此乃朕语恼心乱,还望诸位不要介意。”在座群臣这才松了口气,纷纷回礼:“陛下聪明英明,臣等确是言词不当。万岁万岁万万岁!”

雍正批阅奏折,字字白话文

1722年,康熙驾鹤西去后,雍正继位,开启大清极盛时期。与满清先祖不同,雍正从小在宫中长大。他勤奋好学,汉语说得十分溜,从不使用翻译。这为他日后施政积累了深厚语言基础。

有一次,朝中群臣就北粮南运的政策展开激烈论战。此举预料南北民俗和饮食习惯不同,搬迁调配未必可行。在场众臣意见分歧,玉座上雍正默默倾听,不置一词。

最终在张廷玉等大臣极力推荐下,雍正决定还是试行这项政策。谁知结果并不理想。数月后张廷玉等人向雍正请罪:“臣等失职,该策已证明行不通,还望陛下明鉴。”

雍正帝收到折子后不怒反笑。他没有责备大臣,反而夸奖了他们敢于直言劝谏的态度。随即雍正洋洋洒洒写下几千字白话文大诰:

“朕昔日决策时,诸臣莫不大力赞成,据理力争。朕当时意气用事,固执己见,始终未将反对意见放在心上。今政策实施证明确有问题,朕亦要检讨。朕就是这样的汉子,秉性较直。

尔等诚心接受批评,表现出宽厚胸怀,正是朕所乐见。无论今后遇到何种困难,朕若能与百姓心连心,与群臣同甘共苦,共渡难关,那就是朕心目中所期盼的盛世局面。.........”率真的语言,唤起百姓真情。也正是雍正这般澄澈胸怀,方得万民敬仰。

古籍文言,抑或真实白话?

通过前面的案例分析,我们终于还原了真实的语言场景:原来古人日常口头交流,也有很多口语化白话。但这似乎与我们从古籍文献中所见的语言场景有所出入——绝大多数古文献都使用格式化的文言体记载。

这其中,第一个原因在于,文言体语法结构严谨,篇幅精炼,非常适合大段的书面记叙。相比之下,口语白话重复词语多,语法相对松散,不太适合大篇幅书写。

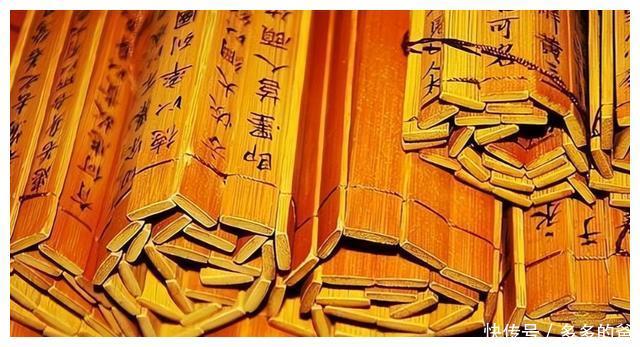

第二个原因则跟古代物质条件有关。我们现代人很难想象,在古代造纸术还未成熟的背景下,纸张奢侈程度堪比今日印好几万元人民币。一张竹简都要精心保存利用,更何况纸张。所以出于节约考量,古人书写记录时不得不使用语法精炼的文言体。

第三,使用文言体书写记录,也蕴含着一种文化古人更加强调“言简意赅”,将语言精炼到淋漓尽致的地步,以体现书写者的学识功底。

综上所述,文言体记载的主流地位,并不等同于这就是古人真实日常的语言形式。宋太宗和雍正二帝脱口而出的大段白话语录,正是这一论点的有力佐证。

语言永无止境的演变发展,正如我们对这个世界认知的不断更新升华。当我们用宽阔胸怀去理解语言多样性,一定也会因此展现出更加立体丰富的面貌。

结语

语言演进,永无止境。文言与白话,本是汉语演变路上的两个里程碑,并没有高下优劣之分。我们不应囿于成见,用武断态度将其非此即彼地对立开来。

假若能突破框架约束,抱持包容开放的心态,亲临千百年前的语言场景,聆听先人脱口而出的口语真情,我们定能让历史的本来面目跃然纸上,心灵也必将因之获得升华。这种宽广胸襟,也正是我们在推进文明发展的征程中所当永远秉持的精神姿态。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com