在整个东汉末年的历史上,如果要评选谁最能打、谁文采最高、谁个人武力最强……恐怕都会有很大的争议。

但如果要评选,谁是最‘文武双全’的那个人,恐怕会很罕见的没有争议。

因为有资格拿到这个头衔的人,只有刘备的老师,卢植!在整个东汉末年的这一百多年里,比卢植更能打的,没他有文化;比他更有文化的,没他能打。

而且,如果我们仔细看过卢植的故事,我们就会发现:做刘备的老师,这个身份,可能是卢植一生当中所有身份里面,最微不足道的一个。

和同时代其他名人都不一样,卢植的故事,开始于他自己!

这在东汉末年的时候,其实是一个特别不可思议的事情!因为在当时的社会环境下,平民很难出头。只有那些世家豪强的后人,才有资格读书识字,之后才有机会做官。所以同时代其他很多人,史书上在记载他们的故事之前,都会说他家长辈和祖上是谁。

就比如说,同为汉末三杰之一的皇甫嵩,他叔叔是皇甫规。曹操的父亲曹嵩,曾经做了东汉的太尉。包括刘备家祖上渊源,史书上也是记载的明明白白。

但唯有卢植不一样。

对于卢植的家世,史书上没有任何记载!而且在卢植之前,东汉的历史上,也没出过什么特别厉害的卢姓人物!这导致后来卢植发达之后,就算他想攀附什么亲戚,也找不到人。

当然,以卢植后来的成就,他本人也不需要去攀亲戚。反倒是后世的很多人,需要认他做祖宗。

因为卢植家里背景一般,家里不可能直接安排他入编,直接给他一个官做。所以年少时期的卢植,就只能努力学习,通过学习来改变自己的命运。

而求学的过程当中,卢植后来就拜了一个关键人物做老师。

这个人,名叫马融。

因为东汉的经学制度比较发达,导致到了王朝中后期,一大批经学家应运而生。简单来说,东汉规定了国家的标准课本,就是四书五经。但四书五经都是成书于很多年之前,大家对于这些书里的内容,存在很大争议。

于是,到了东汉中后期,就出现了一些人,去给这基本上写注释。这帮人,就被称作‘经学家’。类比现代的话,四书五经就是教科书,而这帮经学家写的东西,就是现在市面上的‘教辅资料’。

而在这帮写‘教辅资料’的人里面,马融,就是东汉中期最厉害的一个!

因为写教辅资料比较厉害,马融这辈子,收了一大堆的学生,据说有三千多人!从现代的角度来看,三千人好像并不算太多,一个小学可能都不止这点人。但我们别忘了,马融教这三千人,那可是在东汉时期!

当时有资格读书的,都是那些有钱人的后代,或者达官显贵的孩子。所以马融教的三千学生,就等于是教了三千个达官显贵的孩子。极少数寒门子弟,那也都是天分极高的孩子!

而等到这些学生,后来全都入仕做官之后,整个东汉上下,就到处都是马融的学生了。光是这个关系网,就强的可怕。

也正是因为马融的关系网太强,后来,有一个特别厉害的世家大族的孩子,拜到了他门下,并且求娶了他的女儿。这个人,名叫袁隗。袁隗后来有两个侄子,一个叫袁绍,另一个叫袁术。

而卢植,当时就拜到了马融的门下,成了那三千弟子之一。

当然,和其他人相比,卢植的家世不值一提。他唯一能拼的,也就是自己的天赋。所以拜入马融门下之后,卢植一直在努力读书,从来不去吃喝玩乐。对于那些充满诱惑的歌舞,人家也从来不看。

对于这样的卢植,马融后来反倒是高看了一眼。在马融看来,他门下不缺那种达官显贵的孩子,却唯独缺这种特别好学的孩子!

所以后来,马融就倾尽全力,教导卢植,几乎快要把卢植当成了自己的传人培养。如此一来,卢植在学术上的造诣,自然也就越来越高。后来,卢植就被自己的老师彻底带飞,成了当时学术界有名的‘大拿’。

而再之后,等到卢植学业有成的时候,他也没削尖了脑袋,去求个一官半职。他反倒是回到了老家,去做了一个教书先生。

对于卢植到底做了多久的老师,史学界存在很大的争议。不过显然,卢植回家当老师,真的不是在作秀,而是真的想投身教育行业,发挥出自己的价值。所以很快,卢植的名气就越来越大,无数的年轻人,开始过来追随卢植学习。

就这样,在家里做了几年教书先生之后,卢植的名气越来越大。后来,等到汉灵帝亲政掌权的时候,他就被朝廷征辟,任命为‘博士’。

这里多说一句:秦汉时期的博士,和今天的博士,并不是一个概念。今天的博士,是一个学位。而秦汉时期的博士,则是一个官职,专门授予那些特别有学问的学者。

如果非要类比现代的话,秦汉时期的博士,其实更近似于今天的‘院士’。

做了‘博士’之后,卢植的水平,很快得到了汉灵帝的认可。于是又过了两年之后,卢植又被任命为九江郡太守。

从后世的角度来看,卢植这次升任太守,明显是破格提拔。但同时,对他来说,这也是一个巨大的考验。因为当时的九江郡,正在发生叛乱。谁都看得出来,此时的九江郡,需要一个能打仗的太守!

可此时的卢植,他只是一个文人,之前从来没打过仗!

但最神奇的地方,也恰恰就在这里。

虽然卢植只是一个文人,之前也从来没碰过军队。但神奇的是,在他上任之后,他很快就指挥当地军队,迅速平定了叛乱!

没有人知道,卢植到底是怎么学会打仗的?

或许,卢植就是传说当中,那种天生就会打仗的‘绝世天才’。

不过,可能是在这场战斗当中,卢植也受了一些伤。所以不久之后,卢植写了辞职报告,请求继续回家教书去了。

也就是在这次回家教书的时候,有一个年轻人,拜到了卢植的门下。

这个人,名叫刘备。

从史书上记载的时间顺序来推断,刘备应该是在卢植这次辞职之后,才来到卢植门下读书。

而且,刘备在卢植门下求学的时间,应该并不算长。因为不久之后,卢植就被再次启用,再次去了京城那边。

但即便如此,此后的一生当中,刘备还是以‘卢植学生’的身份自居。

因为这个身份,确实值得他骄傲。

在这一次回家教书之后,没过多久,卢植就再次去了京城那边。至于原因,说起来有点讽刺。简单来说,当时有些达官显贵的孩子,为了更容易通过察举制考核,就贿赂宫里宦官。他们通过涂改宫里的‘标准教科书’,以此来让自己的考试更加容易。

然后,以蔡邕等人为首的一群官员,出于心中的正直,就把这件事给捅了出来。

这件事,后来在史书上,被称作‘熹平石经案’。

因为这件事,后来汉灵帝下旨,要重新修订标准的儒家典籍。并且将其直接刻在石碑上,供大家学习。而这样一来,汉灵帝就需要征召一批大儒,完成这个修订工作。

于是,之前一直在家里养病的卢植,就自告奋勇,请求参加这个工作。

对于卢植这种大儒来说,能够参与修订国家标准教科书,这件事的价值,远比做一个太守要更有吸引力。

就这样,又修了几年书之后,东汉的庐江郡又发生了叛乱。庐江郡就在九江郡旁边不远,说不定此时造反的人,还是当初卢植镇压的那批人。所以接下来,卢植又被火速调去了庐江郡,担任太守。

而到任之后,不出所料,卢植又很快镇压了叛乱,几乎没有任何波折。

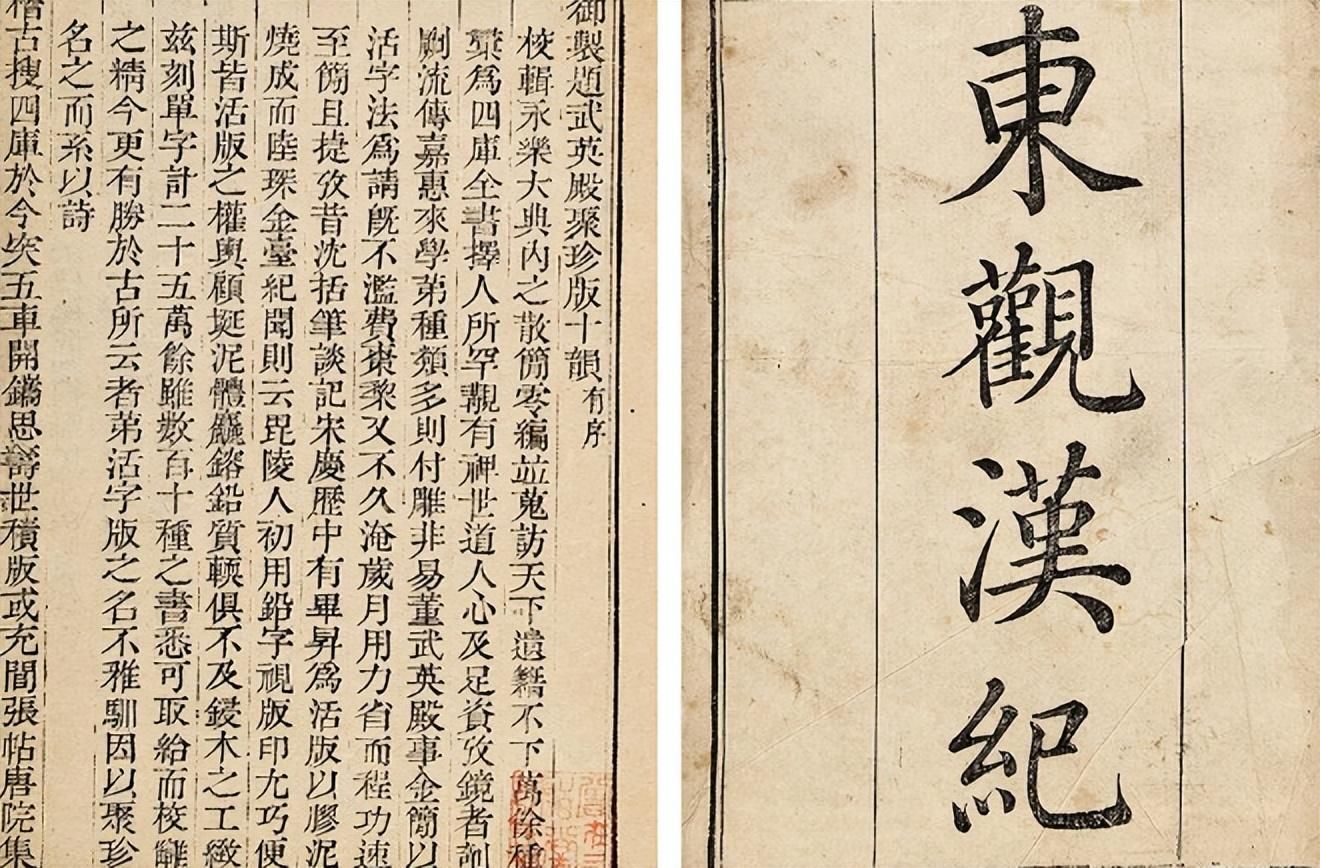

等到叛乱结束之后,卢植则是再次被调回京城,继续去写书。这一次,卢植被调去续写《东观汉记》,也就是写东汉的历史。

这样的卢植,似乎很像是一个救火队员。东汉哪里有问题,他就被调到哪里。同时,他在汉灵帝心里的地位,自然也水涨船高。

也就是在这样的状态下,公元184年,黄巾起义爆发了。

如果没有黄巾起义,卢植在后世史书上的形象,绝对是一个典型的文官。尽管他在地方上,镇压叛乱,也有很多成绩。但相比他在文化方面的成就,那就基本不值一提了。

可是黄巾起义爆发之后,情况就不一样了。

作为一个救火队员,在起义爆发之后,卢植第一时间被汉灵帝委以重任。在汉灵帝的安排下,很快,卢植奉命带着东汉的北军五营士兵,前往冀州镇压叛乱。

要知道,按照汉朝的军事管理体系,京城的南北两军,一般都是最精锐的国家军队。而这其中,又以北军五校最强,南军一般都是负责保护京城的安全。

所以,汉灵帝把整个北军,都交给了卢植统领。他对卢植到底有多重视,自然也就可想而知。

而接下来,北上之后的卢植,也没让汉灵帝失望。尽管冀州这边,是黄巾军最核心的地盘,张角本人就在这里。但接下来,在卢植的指挥之下,这支黄巾军还是被打的节节败退,很快就只能退守河北广宗县。

这个战绩,从表面上来看,就已经很离谱了!但后世很多的军事家,在复盘过这场战争之后,却得出了一个更离谱的结论:那就是当时的卢植,根本没用全力!如果卢植真的全力以赴,在他过去之后的第一个回合,张角可能就已经被正面推平了!

至于说为啥卢植当时要藏一手,原因也很简单。不是因为他在放水,而是因为他想围点打援!

他想把张角困在广宗县,然后吸引各地的太平道信徒,过来增援。然后,他就可以不断消灭那些增援的信众。然后将整个冀州地区的太平道,直接从根本上消灭干净!

这就是卢植打仗的水平!

他略微出手,就是这个时代的极致。

其实不光是卢植,同时代和他并称的另外两个人,皇甫嵩和朱儁,也都是这种情况!他们三个人,任何一个人单拎出来,都是那种能够在王朝末期,力挽狂澜。然后凭一己之力,再给国家付费几十年的超级猛人。

但结果,在东汉末年的这个剧本里,这三个人,全都因为种种原因,没能得到全力出手的机会。

而卢植这边,在困住了张角之后,很快就迎来了自己人生最大的转折点。当时有个汉灵帝派来的宦官,过来替汉灵帝查看战况。然后,他就找到卢植,向卢植索贿。

结果卢植这个人,实在是太过正直,最后一分钱都没给。如此一来,这个宦官回去之后,自然要给卢植上眼药。他直接向汉灵帝汇报,说卢植消极怠工,在前线对黄巾军围而不攻。

要知道,当时汉朝一半的中央精锐,都在卢植的手里。就算汉灵帝对卢植再信任,他也不敢对这种事情,完全忽视。这个状态,就很像后来唐朝的安史之乱,高仙芝和封常清死守潼关。

所以很快,卢植就被汉灵帝免除了所有职务,用囚车带回了洛阳。至于冀州这边,接下来的战争,则是由董卓来接手。

而接下来,很讽刺的一幕,在冀州这边出现了。原本卢植已经布好了这个局,彻底压制了黄巾军。只要董卓继续按照卢植的办法,用不了多少时间,就能彻底消灭所有黄巾军。

但结果,董卓刚刚过来,就把整个战线给打崩了。整个冀州的黄巾军,在卢植离开之后,迅速开始反攻,差点就把董卓这边给反推了。

多亏了在这个时候,张角本人死了。然后汉末三杰中的皇甫嵩,及时结束了南边的战争。然后他迅速带着军队北上,堵住了董卓留下来的窟窿,这才没让局面彻底恶化。

至于卢植这边,被带到京城这边,自然也遭了不少罪。不过好在,冀州那边的一连串变化,让汉灵帝也意识到,可能是自己错了。

再加上皇甫嵩镇压起义军后,又极力为卢植说情,还把所有功劳都推给了卢植。所以最后,汉灵帝还是决定,赦免了卢植,并且让卢植官复原职,继续担任尚书一职。

在卢植的一生当中,镇压黄巾军这一战,虽然并没有出施展出全力,但却是他的人生巅峰。而从卢植被带回洛阳开始,接下来,卢植将会经历一连串更离谱的人生。

在卢植这次官复原职之后不久,汉灵帝就病重去世了。而汉灵帝去世之后,接下来,就是《三国演义》开篇的主线剧情。外戚和宦官互杀,最终导致董卓入京。

在整个董卓入京的过程当中,卢植一直都呆在京城,亲眼目睹了一切。但很遗憾的是,尽管他提前预判到了所有的可能,却依然无法阻止这个结果。

原因很简单!因为卢植本人,并不归属任何一方势力。

卢植能一步步爬上来,靠的完全都是自己的学识和能力。而他的出身,也注定他属于士族集团这一方。但是卢植本人,又不喜欢抱团,不喜欢和那些官员结党。

其实如果卢植参与站队的话,他本来应该是一个特别重要的角色。卢植的老师是马融,而马融的女婿则是袁隗,袁隗则是当时士族集团的带头人。也就是说,只要卢植点头,袁隗绝对会在第一时间拉拢他,并且帮助他获得兵权。

但遗憾的是,卢植本人,对于这些争权夺利的事情,完全不感兴趣。包括袁家的那些谋划,他也完全没参与。

所以,当他得知董卓即将被调入京城之后,他曾经立刻去劝说何进。但结果,何进根本不听他的话。

至于不听的结果,后来大家也都知道了。

而在那个混乱的夜晚,当宦官和外戚集团互杀的时候,卢植曾经倾尽全力,想要入宫去保护汉少帝和何太后。但可惜的是,因为当时他没有兵权,尽管他第一时间赶到皇宫,却依然什么都改变不了。

就这样,卢植眼睁睁看着董卓进了京城。

再之后,就是董卓废帝的事情了。在正式废黜汉少帝之前,董卓曾经开了一个会,希望得到大家的支持。在《三国演义》当中,这一段剧情,是袁绍的高光时刻。当时袁绍直接拿着剑,指着董卓,公开和董卓对峙。

但在正史上,袁绍当时虽然确实这样做了,不过他却不是真正的主角。真正的主角,其实是卢植。

和袁绍相比,卢植的声望和官职,明显都更大。而且他在士族当中的地位,也不是袁绍能比的。

在董卓提出要废帝之后,只有极少数人,敢于公开反对董卓。而在这极少数人里面,卢植是威望最高的一个。而且,和袁绍的鲁莽不一样,卢植说的有理有据,让董卓都没法反驳。

当然,这样的做法,并不能阻止董卓废帝,反倒是给卢植带来了杀身之祸。

在这次会议结束之后,董卓直接逮捕了所有反对的人。袁绍比较年轻,提前逃走了。可是卢植就没那么幸运了,他的年纪已经比较大了。在董卓抓人之后,他根本就逃不掉,只能被董卓抓了起来。

最后,还是蔡邕等几位大儒,联名作保,为卢植求情。董卓为了笼络那些士族,这才放了卢植一马,释放了卢植。

在这次免职之后,卢植也意识到,未来天下必将大乱。于是接下来,卢植就自请返回了幽州老家。靠着自己的聪明智慧,卢植躲开了董卓的追杀,最终回到了幽州。

而回到幽州之后,卢植也没有选择,参与诸侯讨董的联军,而是彻底隐居了起来。不久之后,等到袁绍开始在冀州崛起的时候,他曾经迫于压力,被袁绍请过去做了军师。但再之后,卢植也没给袁绍出什么好主意。反倒是仅仅一年之后,就直接病逝了。

当卢植去世的时候,刘备还是公孙瓒手底下的一个团长,而公孙瓒也刚刚独立。他们这些学生,也帮不上自己的老师。同时,也就是在卢植去世的这一年,董卓也被刺身亡。但这个乱世,并没有随着董卓被刺杀而结束,反倒是开始变得更加混乱了。

这就是卢植的一生。

纵观卢植的故事,我们会发现:卢植的人生,其实有些无聊,而且显得有些过于迂腐。在卢植的一生当中,他其实曾经有好几次机会,可以直接改变历史的走向。比如说回到京城之后,及时争夺兵权,帮助士族掌握最高权力。

但可惜的是,面对这些机会,卢植坚持了自己的‘操守’,一个都没能把握。而他人生的最高点,似乎也就定格在了镇压黄巾军的那一刻。

但这样的卢植,不管怎么看,似乎也没达到特别厉害的程度。至少,这样的卢植,似乎没达到让曹操崇敬的地步。

事实也确实如此!

如果只看卢植的这些生平事迹,他的这些所作所为,只能算是一个二流大臣。但同时,卢植的生平经历,其实只是他故事的一半!

和卢植的个人经历相比,卢植的另一半故事,其实才是真正影响了历史!

这一半,叫做‘学术造诣’。

简单来说,卢植参与了修订‘熹平石经’。后世所有读书人,在读四书五经的时候,读的都是卢植、蔡邕等人,修订之后的版本。也就是说,卢植参与修订了后世所有人公认的‘标准教科书’。

然后,卢植参与续写了《东观汉记》。这本书在史学界的地位极高,因为是东汉这一朝,去写东汉的历史,可信度相当高。靠着这个成绩,卢植在历史领域,也有了一席之地。

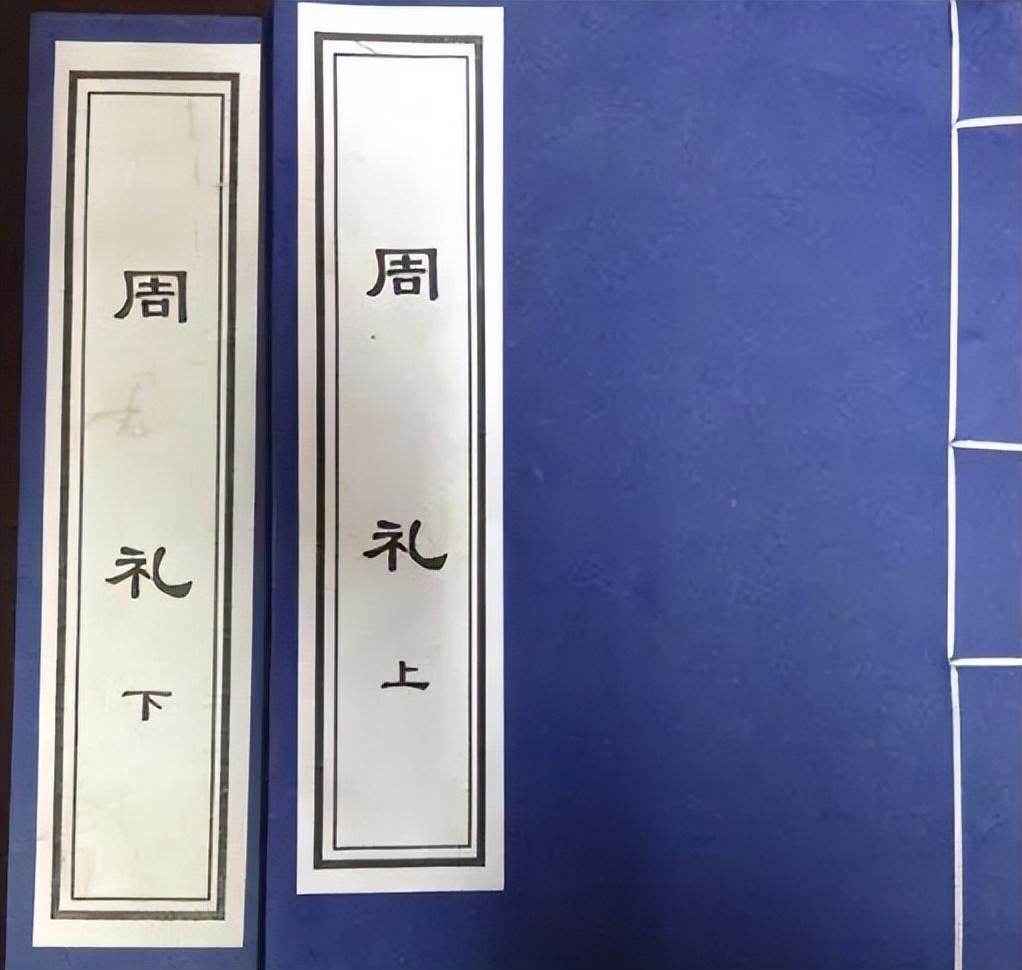

最关键的是,卢植本人是一个‘经学家’。他一生大量的时间,都在琢磨那些儒家经典。而后来,他就写了两本最重要的著作,分别是《尚书章句》和《三礼解诂》。

对于这两本书,现代人没听说过很正常,因为后来失传了。但是在隋唐之前,在科举制开始之前,这两本书可就太有名了!

在科举制推行之前,大家玩的都是察举制和九品中正制。这期间大家读的标准教科书,就是儒家那几本经典。其中有两本,分别叫做《尚书》和《周礼》。

如果说,这两本书,是后世的两本标准教材。那么后世很多大儒,写了各种版本的教辅书。而在这些教辅书里面,就数卢植写的这两本,最具有权威性!

正是靠着这两本书,后来,卢植的后人对这两本教科书,有了极高的学术解释权。然后,卢家就成了著名的‘读书世家’。大家公认,他们家在研究那两本标准教材方面,造诣最深!

就这样,中古历史上的一个超强世家,范阳卢氏,应运而生了!

因为卢植的学术造诣,接下来,卢家人将会靠着这两本书,吃一千多年的红利!而靠着这份红利,范阳卢氏在此后千年的历史上,长时间位于食物链的顶点!他们家此后几乎每一代人,都会有人直接参与历史的主线剧情!

所以接下来,我们会看到一大批姓卢的牛人,都是卢植的后人。

卢植去世之后,他的儿子卢毓,后来在曹魏集团做官。最终在曹叡在位时期,做到了官至曹魏集团的司空。司马懿发动高平陵政变的时候,他坚决站队在司马懿的阵营,后来就是他帮忙主审曹爽的案子。

因为高平陵政变时候的正确站队,卢家在西晋时期,也发达了。卢植的孙子卢钦,后来在西晋时期,官至尚书仆射。而经过连续三代人的努力之后,到了西晋时期,卢家已经彻底开枝散叶,成了真正的顶级豪门!

所以接下来,范阳卢氏就开始长盛不衰了。

再往后,卢植的曾孙卢志,在八王之乱的时候,站队成都王司马颖。他是司马颖最信任的谋士,直接参与了八王之乱的主线剧情。

到了卢植后人第五代的玄孙这一代,卢家出了一个卢谌,先后追随了刘琨、石勒、冉闵等人。十六国时期前期的主线剧情,几乎他全都完整的参与了一遍,而且全都发挥了重要作用。

在卢谌之后,卢谌后来又有个曾孙,名叫卢循。在东晋末年的时候,他是天师道的领袖,直接搞出了一场‘卢循孙恩起义’。这场起义后来在东晋十六国的历史上,基本上就是东晋的‘黄巾起义’,妥妥的主线剧情。

而到了南北朝时期,卢家后来又出了一个卢诞。因为卢家不是出身关陇地区,所以没法在西魏挤进核心统治圈。但这个卢诞,却帮卢家打破了常规,最后他被宇文泰看中,选做了自己儿子的老师。如此一来,卢家一下子就进了北周的核心圈层。

到了隋唐时期,卢家出的宰相、名臣,那就更多了。在卢家的族谱上,就算你是宰相,都未必有资格单开一页。尤其是隋唐时代初期,范阳卢氏,被尊为‘五姓七望’之一,那是整个天下最高端的门户。卢家的女子,甚至就连李唐皇族都向求娶,但卢家根本就看不上李家。

而在隋唐时期,卢家出的几个影响力最大的人物,其实是几个诗人。最有名的两个,分别是卢照邻和卢纶。对于这两个名字,我们都不陌生。因为他俩的诗,是我们上小学的时候就要背诵的!

再往后,卢家下一个标志性人物,叫做卢惠能。这个名字很多人可能有点陌生,但提到他的另一个称号,大家就全都知道了。

在佛教历史上,我们称呼他为‘六祖慧能’。

就是那个说‘菩提本无树,明镜亦非台’的和尚。这位佛家大师,直接缔造了佛教的禅宗南宗,他得算是世界级的思想大师。

而到了唐朝之后,因为科举制的彻底普及,范阳卢氏作为一个家族,开始逐渐没落了。但卢家的后人,依然活跃在历史上。甚至于到了现代,很多国外的卢姓后人,也都是卢植的后人。比如说韩国曾经的总统卢武铉,他就是范阳卢氏的后人,妥妥的卢植之后。

这就是卢植在后世的影响力。

而所有的这一切,最初都是开始于卢植自己的奋斗。作为一代大儒,卢植用自己的奋斗,奠定了此后范阳卢氏千年的长盛不衰。和范阳卢氏老祖宗的这个身份相比,作为刘备老师的这个身份,似乎也不算什么了。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com