1949年9月初的一天,国民党保密局云南站少将站长沈醉将一家老小送到了机场,他把妻子跟六个孩子一一送上飞机后,老母亲却抓住飞机舷梯的铁栏杆,老泪纵横地说:“你把机票退了吧!我知道这一走就再也见不到你啦……”

当时的局势下,腐朽的国民党政权已然崩塌,沈醉原本也想像其他国民党大员一样潜逃,却被保密局局长毛人凤一纸命令,留在云南“打游击”,断掉了逃离的后路。毛人凤催他尽快将家眷送往台湾,在军统当了那么多年特务的他自然明白,毛人凤这是要他把家眷送去当人质。于是,他决定先让家人去香港,自己再做打算。

望着母亲那苍苍白发和瘦小多病的身躯,一股生离死别之情顿时涌上了沈醉的心头,他太清楚当前的局势了。母亲泣不成声,不肯上飞机,沈醉只好狠狠心,双手抱着母亲,含着泪把他抱上了飞机。

沈醉的感觉没有错,这不仅是他跟母亲的生离死别,也是他跟孩子们(确切说是6个孩子中的5个)的生离死别。而让他痴情一辈子的妻子,直到32年后才得以再次相见,而那时,她已嫁作他人妇。

双手沾满血腥的军统杀手,如此情意绵绵

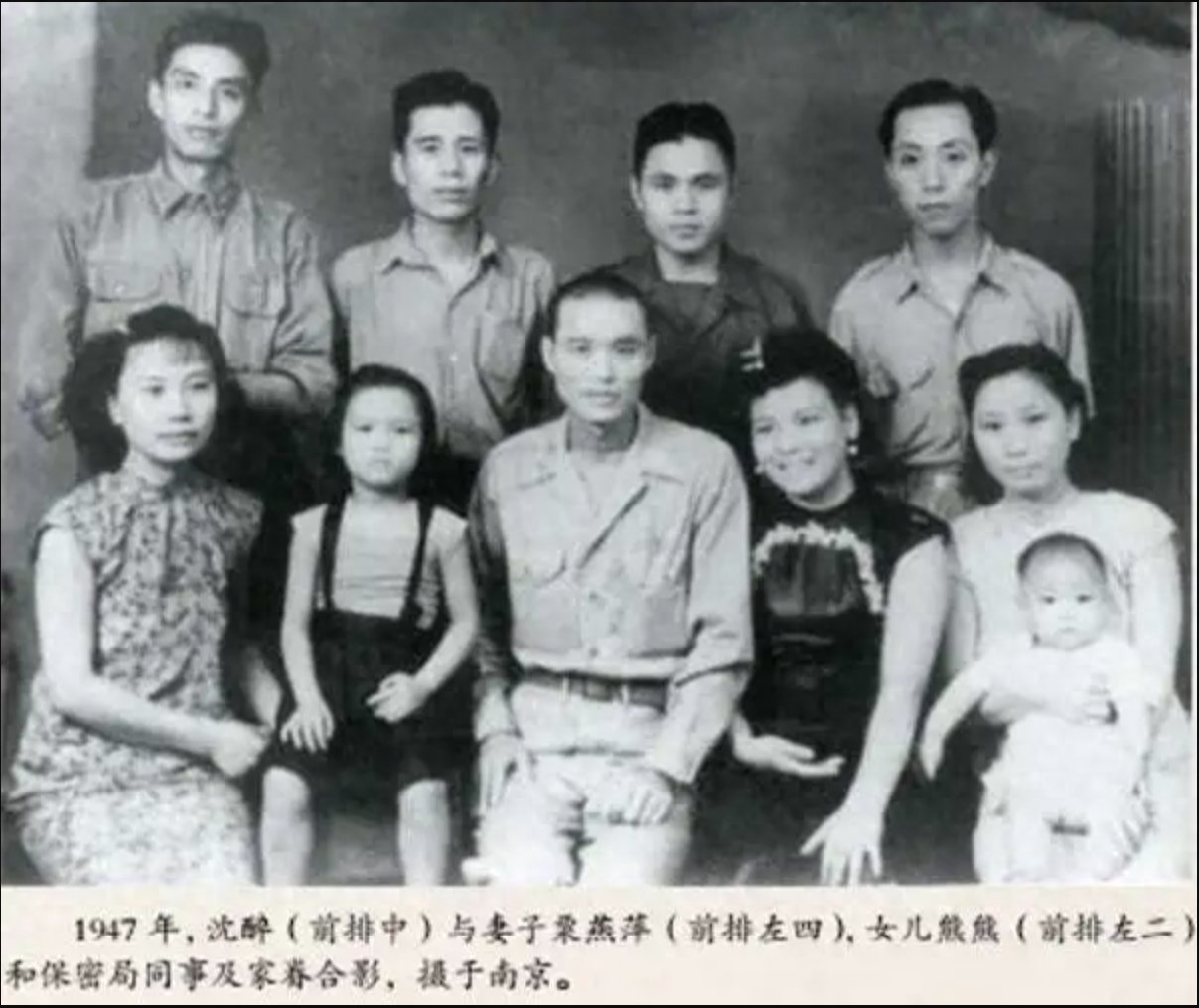

沈醉的妻子叫粟燕萍,小名“雪雪”,湖南长沙人。1938年沈醉在临澧军统特训班当行动术教官时,年仅18岁的粟燕萍是他的学员,在相处中两人互生爱慕之情。因为戴笠严厉禁止特训班里师生、学员之间谈恋爱,沈醉为了娶粟燕萍,搬出了姐夫,军统元老余乐醒,谎称两人是早年定下的娃娃亲,母命难违。

戴笠原本就对沈醉宠信有加,既然有说得过去的理由,也就睁一只眼闭一只眼了。在得到戴笠的允许后,沈醉也就跟粟燕萍结了婚,婚后十分恩爱,十年间就生了六个孩子。

粟燕萍带着沈醉的母亲及六个孩子去了香港。留在云南的沈醉被卢汉扣留,继而成为战俘,先后被关押在重庆白公馆、北京功德林以及秦城农场。他自此失去了粟燕萍的消息,只能将自己的思念之情记录在日记里。沈醉在功德林的日记中,平均每三则就有一个“雪”字。

摘录几则如下:

昨天编好了几个劳动小组。我除仍担任挑饭菜外,并编入缝纫组。记得8年前在昆明想加入缝纫,而不可得,并正兴奋地告诉雪雪时,不久就离昆明而解渝。那是最后一次发出的一封信给雪,不知是否达雪手中?往事如烟,不觉已匆匆8个年头矣!

在紧张的生活中,胡思乱想的时间没了,对改造更有帮助。只有在夜间因人多挤在一起被热醒时,才会想到久别的雪儿,不知他们在温暖的南方,还会记得我否?

昨夜又梦雪雪。这可能是昨下午穿上她穿过的毛衣时,想到了过去的情况而在脑中有所反映的缘故吧!夜里梦到她,心情上总是舒畅的。晨起看到天空飘着微雪,非常高兴。但不久即停止,连地面上都没有盖满,真太少了一点。我宁愿冷而不愿看不到雪。雪呵!请你下吧!下吧!昨夜晒在院内的衣裤上积了一小点雪,我轻轻地抚摸着它,这些雪是那么冰凉,而我的心肝雪雪却是那么温暖!温暖得遍体生香!雪雪呵!我何时能再把您拥入怀中尽情地享受您的温暖呢?

今天是阴历十一月廿一日,雪雪39岁生日。10年未和她在一起过生日了。想到从前在一起时,每到今天,我一定不会忘记,会送给她纪念品,给她祝寿……这些往事如在眼前。而今天天南地北,彼此生死不明。她今天一定会为回忆过去蜜也似的日子而感伤。我呢?除了静静地回味一下过去的岁月,当成一种莫大的享受之外,再也没有办法表达我内心对她的祝贺了。1958年最后一天,我是如何地想念你呵!雪呵!……

沈醉生于1914年,被俘那年35岁,1957年转到功德林时已经过了43岁。这位双手沾满血腥的军统杀手,在不惑之年的日记中,却是对妻子如此情意绵绵的话语,着实让人意想不到。只是,他时刻想念的“雪雪”,恐怕是没有心情去“回忆过去蜜也似的日子而感伤”了。

爱妻别抱,五内俱焚

1960年,46岁的沈醉获得了特赦。这位军统恶名罩住的暗杀高手,多少共产党员、革命志士死在了他的手下,竟然在被关押11年后获得了特赦。谁也没有想到。获得自由后,沈醉就想方设法打听妻子的下落,往香港寄了好几封信,均不见回音。

当时,沈醉等人获特赦的消息,在全国各省的报纸上都刊登了,香港的报纸肯定也会转载,沈醉想等妻子看到报纸上的消息,然后主动联系他。可是他等了好长一段时间,越想越不安。他忽然想起曾经看过的一个话剧,叫《上海屋檐下》,写的是一个人坐了10年牢出来后,见到妻子与一个朋友同居了八年,他不自觉地将自己代入进了话剧的角色中。

直到1962年,沈醉无意中在报纸上看到一个熟悉的名字——丁中江。这位资深媒体人,从前有一个同盟会元老的父亲丁石僧,后来有一个当著名舞台剧导演的女婿赖声川,当时是香港《新闻天地》的创刊者。国民党在大陆溃败时,丁中江是云南《平民日报》社长,卢汉起义时,正是沈醉留的一张纸条,让丁中江得以逃走。

此时,沈醉看到丁中江的名字高兴极了,他立即写信给丁中江,请他帮忙寻找粟燕萍。他相信丁中江有办法,也一定会帮忙找到粟燕萍的。但沈醉不知道的是,丁中江因涉嫌以及与滇缅边区游击队有关系,于1961年被香港当局拘捕,1962年2月22日被港英当局以“不受欢迎”驱除出境,遣送至台湾。但这些都跟沈醉无关了,因为他在不久后真的收到了“雪雪”的来信。

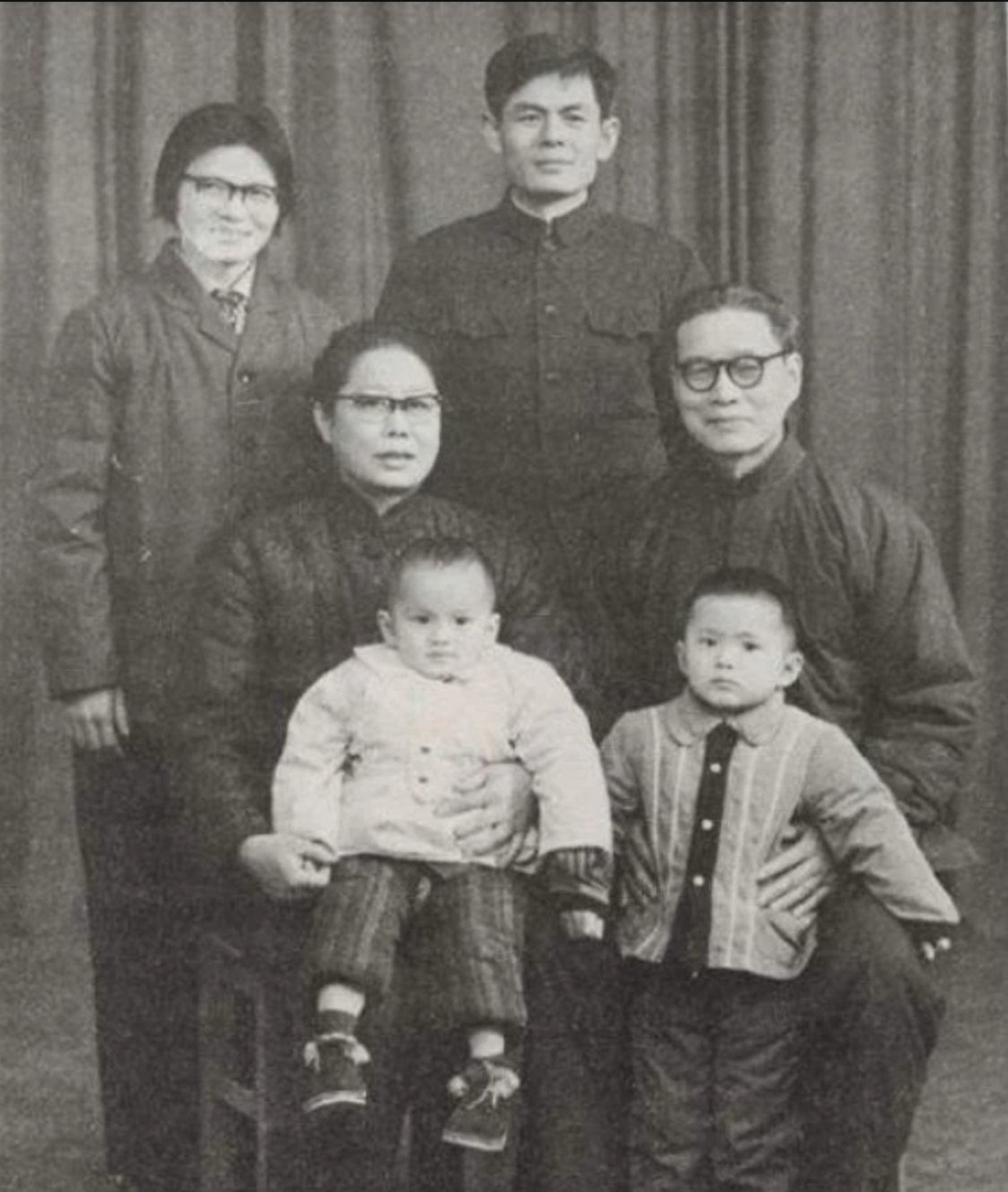

这封信是粟燕萍寄往云南省人民政府,经法院转到沈醉手中的,前后经历了三个月时间。收到粟燕萍的信,特别是看到粟燕萍和孩子们的照片,沈醉当着送信给他的那位干部流出了眼泪。但看完信后,沈醉却是悲喜交加,喜的是十多年盼望的家信终于来了,悲的是当初被他抱上飞机的母亲已经于1953年在台湾病故,大女儿和小女儿于1952年离开香港,到大陆寻找父亲。大女儿沈小燕因病夭折。幸运的是,小女儿沈美娟居然就在大陆,在长沙七中上初中。

粟燕萍的信上没有留下地址,沈醉只好往长沙的女儿沈美娟那里去信,让她将妈妈的情况和地址告知。同时,沈醉还给已在长沙的第二批获特赦人员夏建去信,让他替自己去看看孩子。很快,沈醉就收到了夏建的回信,信中说,他已经去看了孩子,孩子很好,有可能孩子的妈妈已经靠不住了……

沈醉在回忆录中这样写道:“这消息真如晴天霹雳!信读完后,我几乎支持不住了,我的心像被人插上了一把尖刀。这会是真的吗?我们过去的恩爱已经完结了吗?不!我不相信。我要亲自见到雪雪的信,才肯相信。”

不久,粟燕萍的又一封信来了,真相大白。她确实跟《上海屋檐下》的女主角一样,不但已经改嫁,而且与新夫已生一子。沈醉用“爱妻别抱,五内俱焚”八个字来形容他当时的心情。

原来,粟燕萍当年领着一家八口到了香港,不幸的事情就接踵而来。她带去的钱不到一年就让人连骗带偷弄掉一大半,留个年幼的孩子和年迈的老母都要她照顾。过去的亲朋友好见沈醉大势已去,都一改过去殷勤相助之态。一次,粟燕萍拿着一个钻石戒指去求曾经相处20年的好友,请他帮忙卖掉,结果遭到对方闭门不纳。

眼看钱就要花光,她将母亲送到台湾的大哥家中,并让自己的弟弟带着两个女儿回内地找沈醉。后来台湾方面的报纸说沈醉已经被共产党杀害,并将他的名字列入了“忠烈祠”。粟燕萍信以为真,悲痛欲绝,绝望之下,为了生存,她改嫁给流落到香港的原国民党某部一个独身团长。谁知毛人凤还落井下石,借她改嫁为名,硬是将在香港的四个孩子接往台湾,并不准粟燕萍去台湾。此时的粟燕萍,只有天天祈祷上帝保佑她的儿女,心灵才稍微得到一些安慰。

粟燕萍在信的最后告诉沈醉,前两天还在为他烧纸钱,现在听到他还活着的消息,早已痛苦到麻木的心又感觉到强烈的痛苦。同时,她还向沈醉道歉,求他原谅。沈醉还有什么好说的呢,他只能怪自己,当初不该把她们送到香港那个鬼地方去。想想郑庭笈被俘后,专门写信给海南岛的妻子,让她不要去台湾。后来,郑庭笈的妻子冯莉娟到了北京,常常到功德林探视,郑庭笈整天美滋滋吹着口哨。还有许多战犯的妻儿留在大陆的,也都生活得很好。他也只好把苦水往肚子里咽,将自己的全部情感,寄托在长沙的女儿身上,而不要去影响粟燕萍的情绪。

香港媒体的遗憾:没见到沈醉暴打后夫

沈醉还是没能摆脱对“雪雪”的思念,他总希望有生之年还能见上一面,因此一连去了好几封信,但收到的却只有一些吃的、穿的东西,没有只字片言。就在沈醉担心,粟燕萍就此要跟他一刀两断的时候,却迎来了一个足以让他高兴得哭起来的天大喜讯。粟燕萍回信,她要回来,而且不走了。

民政部的领导向沈醉表示祝贺,并答应粟燕萍回来后给她安排工作;统战部、全国政协的领导得知消息后,特地找沈醉谈话,表达对粟燕萍的赞赏;昔日功德林的战犯“同学”们,都称赞粟燕萍是一个深明大义、有情感的“女中豪杰”。这些方方面面的声音,让沈醉感到由衷的骄傲,也无比的幸福。

到了约定的时间,沈醉特地赶到广州,准备迎接他的“雪雪”归来。然而,当他跑到车站去接人的时候,结果所有人都走光了,也没见到他的“雪雪”。他伤心极了,东倒西歪走到旅馆,蒙头就哭,整天不想吃东西。接下来一连几天,沈醉都跑到车站去。很难想象,一个年近半百的男人,一个昔日杀人不眨眼的恶魔,竟然会有如此痴情的举动。

到第六天,天下大雨,沈醉拖着因连日来吃不下睡着而摇摇晃晃的身体,冒着大雨去了车站,又冒着大雨回到旅馆,浑身湿透也毫无知觉。当天晚上,他终于收到了粟燕萍的信。原来台湾当局得知她要回大陆后,派人找到了她,跟她谈了谈在台湾的几个儿女的前途与安全。当时,因为沈醉写的《我所知道的戴笠》,他们在台湾的二女儿已经失去了在海关工作。因此,台湾当局捎来的话,粟燕萍不能不有所顾忌。

沈醉痛不欲生,最终还是粟燕萍给他转来了台湾几个儿女的信,让他深有感触。

不满18岁的四女儿在信上说:

“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。我相信,我们家分离了这么多年,总会有团圆的一天。我天天都在祈求神,保佑这一天早日到来。”

最小的儿子才14岁,离开沈醉的时候只有1岁多,他也工工整整地在信上写道:

“爸爸,我们没有一天忘记您……”

最年长的二女儿来信说:

“我们不愿让妈妈离开香港。因为弟妹都小,还需要我照顾。妈妈在港,我还可以写信去诉诉自己的苦衷,发发牢骚。如果妈妈回大陆,我们几个孤儿心里有苦都无处诉说了……”

孩子们的话,让沈醉不由得老泪纵横,正是他们这些蒋家王朝的“忠诚”,造成了祖国的分裂,造成了骨肉分离,既害自己,又害子孙,这妻离子散的苦痛理应由他来承受。想到这里,他不再强求粟燕萍回来了,之前将长沙的小女儿接到身边,抚养成人。

1980年中秋之夜,已经长大成人的小女儿沈美娟接到妈妈的来信,希望她去香港看看。于是,沈醉抱着试试看的心态,替女儿递交探亲申请。文史办公室的领导二话没说,反而建议沈醉也一道申请看看。沈醉连想都不敢想,自己一个罪孽深重的战犯,获得特赦后还能申请去香港。但三个月后,沈美娟就兴高采烈地拿回来两张“港澳通行证”。

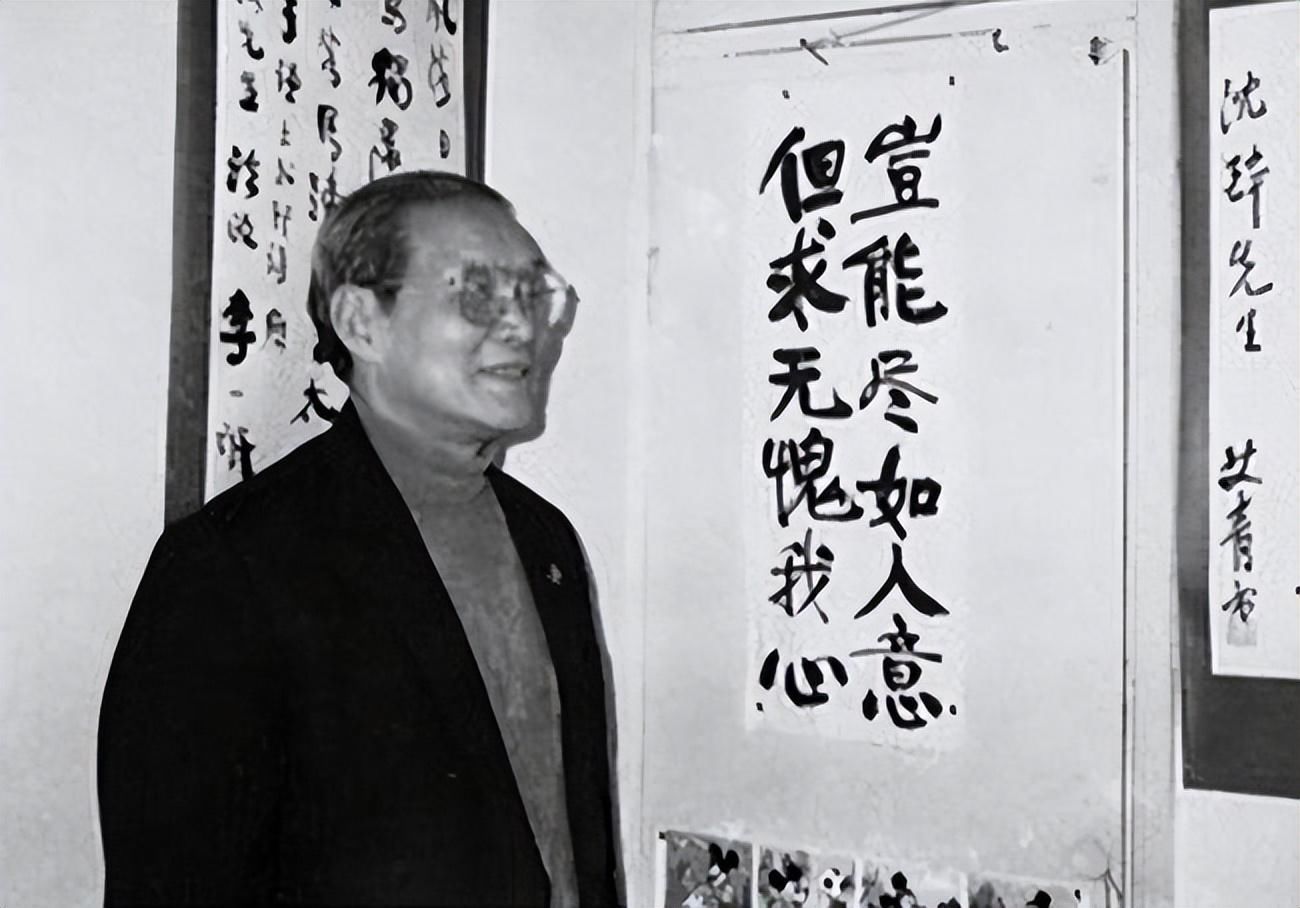

1981年1月6日,香港《新晚报》的头版头条位置上,一则大红套色标题轰动了香港。标题上写着:前军统大员沈醉将军偕女抵港小住,大陆以外子女前来团聚。

沈醉原本只是陪自己的女儿到香港看妈妈,自己顺便看一眼前妻。出发之前,他已经跟女儿商量好,不透露自己的行程,甚至连前妻粟燕萍都不知道他会过来。然而,沈醉这个名字实在太具影响力了,当他在深圳罗湖办理入境手续的时候,香港的记者们就已经得知了消息。

沈醉到宾馆跟粟燕萍及其丈夫见面时,很多香港记者已经守候在那里,他们认为凶狠残暴的沈醉,面对夺妻之恨,一定会发生一场“全武行”的打斗,届时肯定可以成为轰动一时的好新闻,因此争着想要抢拍下这一镜头,抢发这一消息。然而,香港的媒体人很快就失望了。

房门打开后,当粟燕萍和丈夫唐如山忐忑不安地出现在沈醉面前时,沈醉疾步上前,紧紧地一手握住一个人的手,把两人拉进屋内。一番互诉衷肠后,沈醉对二人说:“你(粟燕萍)是我的妹妹,你(粟燕萍丈夫)就是我的弟弟,你们以后就叫我三哥吧!”

亲情诚可贵,真理在北京

得知沈醉到了香港,在美国经商的二女儿沈小熊专程经台湾赶来团聚。能够与自己的亲生骨肉一起谈笑、游玩,共叙天伦之乐,对沈醉来说,实在是一件愉快的事情。美中不足的是,他在台湾的儿女未能前来,不免感到遗憾。

此外,沈醉在香港还有许多的故旧老友,他们无一例外地劝他留在香港,说他好不容易出来了,就不要再回去了。但沈醉的态度非常坚决,他要回北京过春节,而且毫不惜力地与那些劝他的人展开辩论,究竟谁才是反动透顶,谁才是民心所向。

国民党的媒体对沈醉极尽诋毁、谩骂,称他是叛徒、走狗就算是客气的了。对于这些,沈醉都全然不理,但只要有媒体称他在大陆遭到迫害,他来香港是“虎口余生”“脱险来港”之类的,他便毫不客气的予以回击。

除了谩骂,国民党方面也有拉拢的手段。他们在一篇文章中这样写道:“沈X如人性尚未全失,真有点父子之情,欲叙天伦之乐,只要真心悔改,回头还是有岸可登。”明眼人一看就知道,这是借沈醉在台湾的子女,想要诱惑他过去“共叙天伦”。

事实上,沈醉的女儿沈小熊,也是带着台湾当局的“任务”过来的。告诉父亲,没有钱了尽可找她,她在美国经商,有的是钱,说着便从衣袋里取出一张支票来。沈醉好言叫她收回去,然后笑着说:“你是美国籍人,却从台湾岛来,这个钱是谁的我还不知道吗?”沈小熊长叹一声,说:“过去妈妈总说你如何如何精明,我看爸爸现在你真是有点儿老糊涂了。”

沈醉一点也不糊涂。他虽然充满对亲情的渴望,但他更清楚,真理在什么地方。他对沈美娟说:“他们不是要我回头是岸吗?我们今天就收拾行装,明天就离开香港,我们用行动告诉他们,岸在北京!”

回到北京后,沈醉去看望病中的杜聿明,向他转达香港的老朋友的问候。杜聿明的病已经非常严重了,他提出要沈醉帮他写一篇文章去香港发表,标题叫做“祖国统一大业,一定要由我们这一代人来完成。”

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com