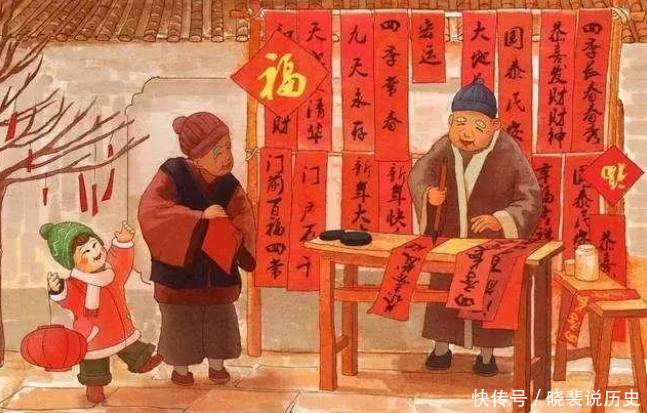

中国的文化博大精深,因此也衍生出了很多的文字形式,比如唐诗、宋词等,但是在民间,另一种文字形式更为普遍,这就是对联。

在早期,对联是属于过年的一部分,大家的对联也比较简单,无非就是祈求福气。

可随着对联的普及,对联却渐渐成为了广大学子之间比拼学识的方式,因此诞生出无数精彩的对联,而有些对联,堪称举世无双。

棺材店的尴尬

对联作为一种文字形式,不仅有有内涵、对仗工整,符合实际情况也非常重要,所以古代很多商铺都会重金求对联。

一副好对联就是店铺的活招牌,比上街打广告还要有效果,但有的店铺却因为生意比较特殊,别说是好对联了,就连一副过得去的对联都得不到,比如说棺材铺。

作为死者最后的归宿,棺材在古代有着非常重要的的地位,但因为是和死者接触,所以遭到了一些人的抵触,自古以来,棺材铺和相关的店铺往往都开在城里最偏僻的地方。

对于棺材铺的老板来说,他其实也想有一副好对联,给自己招来更多的生意,谁也不会嫌弃自己挣得少,但这种对联确实可遇不可求。

难道棺材铺就完全得不到一副好对联吗,一位古代的棺材铺老板,就为后世的同行留下了一副精彩的对联。

精彩绝伦

相传古代有一个棺材铺老板,多次花费重金请人写对联,但到头来却始终没有让他满意的作品,就在他准备放弃、接受命运的时候,一个路过的书生帮他解决了这个问题。

只见这个书生在听闻棺材铺老板的遭遇后,二话不说坐下就开始研磨,思考过后,立刻写出了上联:“人无千岁寿。”

从文字层面来说,上联还是非常优质的,可这幅上联并不出彩,甚至可以说是众所周知的废话,难道这位书生就只有这点水平吗,就在棺材铺老板就要发火的时候,书生的下联让所有人喜笑颜开。

这个书生给出的下联是:“我处有长生。”

下联一出,让整个对联瞬间上升了一个档次,这幅对联不仅对仗工整,简约而不简单,而且寓意非常的好,不仅暗合了生死轮回之意,还顺便夸赞了棺材铺的棺材质量,在棺材铺老板贴出对联后,生意果然好了很多,这就是古代对联的妙用。

这幅对联仿佛打开了新世界的大门,从此不仅棺材铺有了“专用”对联,还有很多人在此基础上写出了新的对联,比如有的棺材铺门口就会写“人无千年寿,我有万年福”。

这幅对联相比起原版略有不足,但也满足了很多平民的心里,因为在古代社会当中,“万”属于皇室专用的字,平民是不能乱用的。

可人在死后就不同了,俗话说死者为大,人在死后能够享受一下“万年”的待遇,也让很多人获得了心理上的满足。

当然了,有才华的人不止一个,在明清时期,对联已经不再局限于单独的一句话,可以分为两句话或者三句话去使用,于是便出现了另一个饱受好评的对联:“莫嫌小店晦气,或生或死,人皆有份;但愿尊客长寿,来早来迟,我也不催。”

这幅对联整体对仗十分工整,虽然话语看似粗俗,但说的都是大实话,通俗易懂,反而容易获得大家的认可,让大家不要将死亡看的过于可怕,人固有一死,正面死亡才是最好的选择,有的时候死亡并不是一种悲哀,反而是一种解脱。

新时代的变化

在经历过时代的变革后,由于火葬开始大量代替土葬,棺材铺慢慢在减少,火葬场慢慢在增加,火葬场也成为了一个人人生中的最后一站。

那么火葬场又会选择怎样的对联呢,目前大部分的火葬场都有一个公认的对联,那就是:“早来晚来早晚得来,先到后到先后得到。”

相对比我国古代的棺材铺对联,火葬场的对联显得略微诙谐,但又将死亡这件事说得十分通透,给人一种看破红尘的感觉,一个人无论怎样努力,都逃不过死亡的宿命,平静的看待死亡,才是面对死亡最好的方式。

除了火葬场和棺材铺之外,不同的商户也会选择不同的对联来体现自己营业内容的同时,获得更多人的关注,比如在裁缝铺、服装店等,经常可以看到“巧手度处,天衣无缝”的对联,这幅对联不仅体现出技术好,还借用了神话“天衣无缝”的故事。

而在一些综合商店当中,还可以看到:“聚四面八方产品,保千家万户需求”的对联,这样的对联让人一看就会联想到商品种类齐全,服务态度一流的场景,即使没有进入过这家商店,也会对商店好感倍增。

但遗憾的是,随着社会的不断发展和西方商业理念的进入,像对联这种传统中国文化正在逐渐丢失,很多商户都是随便拿一副对联敷衍了事,甚至都分不清对联的上联和下联,将上下联挂反,有的甚至还直接使用去年的对联。

和对联文化同样渐渐消失的还有中国传统的“吆喝”文化,吆喝是古代生意最主要的宣传方式。

在人来人往的大街上,用吆喝的形式说出商品优势的同时,也能和大家打成一片,众人其乐融融,一片繁荣的景象,而不是像现在的街头,只有喇叭中的广告语。

但现在的商店几乎全部以媒体广告和传单来代替,虽然也写出了自己的特点和优势,但失去了一股人情味,大部分传单都会被随意地丢弃,没有产生该有的价值,尤其花费大量的时间印刷、发送传单,还不如做一副优秀的对联。

对联不仅是中国文化的一种体现,同时代蕴含了很多的期望,是传统文化不可分割的一部分,尤其是对联中的各种文字技巧,是其他文字载体形式所不能相比的。

但现代社会中,优质的对联已经很少见,大部分人都是直接购买现成的对联进行粘贴,有的人甚至已经不贴对联,不知道在若干年后,我们的对联文化还能剩下多少呢?

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com