朝鲜使臣笔下对日本平民形象的记叙,虽然与官员形象相比并不属主流,但是在朝鲜使臣赴江户的途中,需要途经大阪、京都等日本一线城市,对于城市平民生活的日常也有着不可避免地接触。而朝鲜使臣对于日本平民的书写,也与日本官员一样,根据出使时期的不同大致呈现出两种面貌。一是以“彪悍不化”为主的平民形象,一是以“伦纪涣散”为主要特质的平民形象。而对于朝鲜使臣笔下平民形象的嬗变的原因,还需还原到宏观的东亚文化史、政治史和交流史的层面加以分析和考察。

彪悍不化的平民

回答兼刷还使在赴日本的漫长旅途中,途径日本各地,从对马岛开始,到大阪、京都、江户,日本的城市和町人生活也进入了朝鲜使臣的视野中。朝鲜使臣在从釜山港出发后,经过一月有余的漫长旅行才进入到日本本州的土地上,早已看惯海上风景的使臣们在首次接触到日本的城市生活后,都带着新奇感去记录他们眼中的异域城市。

例如在庆暹等人初到兵库的时候,就被“闻阎之盛,人物之重,雄于所经”的盛况景象所吸引,到大阪后,也不禁感叹其“海水襟带,湖浦萦回,城郭重重,楼阁层层,碧瓦粉蝶,隐映于云树之间”]的城市景色。

这种对于日本城市风貌的记录,在朝鲜通信使文献中并不多见,尤其是朝鲜使臣在面对日本城市建筑的时候,前所未有地表现出了赞叹之情。从庆暹的这段描述中就可以看出,朝鲜使臣所赞叹的日本城市,是以“城郭”、“楼阁”、“碧瓦粉蝶”为核心的,换言之是朝鲜使臣所熟悉的汉式风格。

日本和朝鲜的传统建筑本就受中国传统建筑的影响,具体内容不必赘言,但是需要点出的是,朝鲜使臣对日本城市的赞叹,并不仅仅是因为日本城市的壮美景象,更多的是因为庆暹眼中所看到的日本城市依旧是他所熟悉的建筑风格,与朝鲜、中国的城市没有本质的区别,因此才会难掩赞叹之情,以纯粹欣赏的态度去观察日本城市和自然山川的面貌。

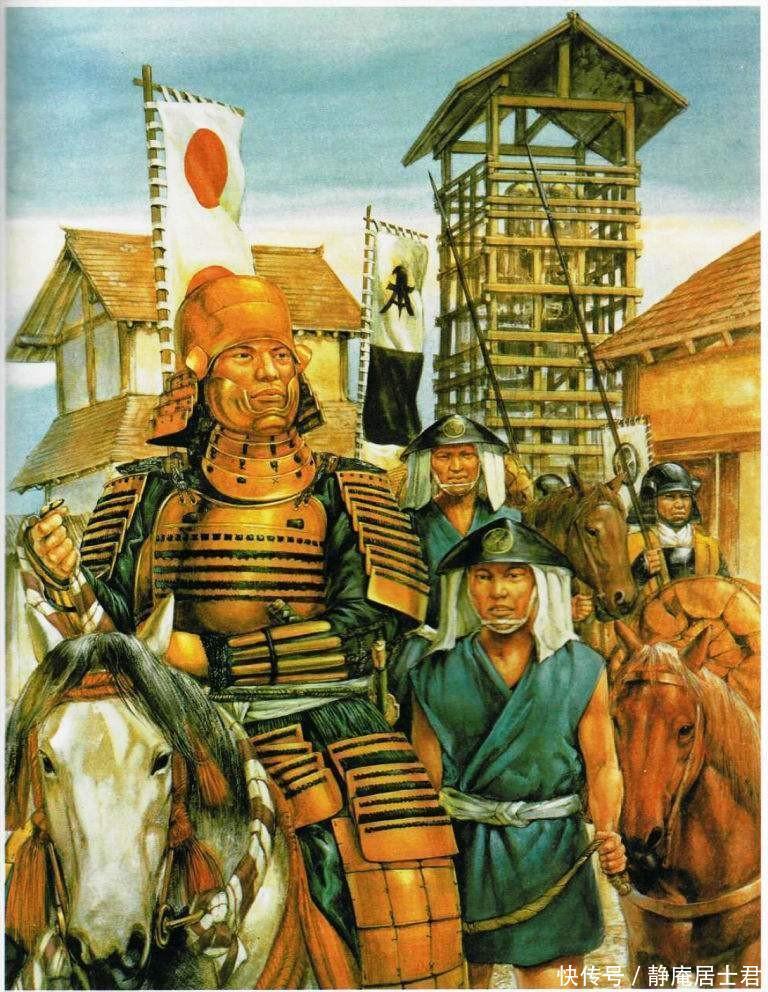

但是当目光摆脱了具有中华文化烙印的城市风貌之后,再度着眼于普通的日本民众,却依旧难以摆脱战时印象的遗留和文化上的自我中心指向。如在观察日本平民的生活时,无论是选取的观察角度还是作家所进行的评价,都常常带有文化上的鄙夷倾向,以日本人的性格而言,朝鲜使臣的记载始终突出其悍勇的形象。

在庆遥和李景稷的观察中,日本平民的尚武精神与两位通信使所受到的儒家文化熏陶产生了矛盾,对于日本平民所表现出来的尚武精神,通信使臣简单以“禽兽”评价,而并未深入的观察这种文化间的差异。这并不是说朝鲜使臣对日本人形象观察不够仔细,这一点从使臣笔下对日本人相互搏杀的细致场面描绘中就可以看出。朝鲜使臣所缺乏的,是对现象背后成因的关注。

因此从这两则材料可以引申出如下信息:首先,平民作为日本发动战争的贮备力量,他们有关武备的行为都会被朝鲜使臣加以记录:其次,日本平民的悍勇形象是朝鲜使臣们的集体观感而非一时之印象。

从这两点出发,加之前文对官员和武士形象的书写,在朝鲜使臣看来,日本人为官狡诈、为兵悍勇、为民不化,共同构成了对日本“蛮夷之国”的全方位论证,强化的依然是于辰战争以来对日本的社会集体想象。但是日本屡经乱世、尚武精神由来已久,深入民间,如果要对这一现象进行深入解读,还需对日本社会进行细致的考察,而通信使们显然是不具备这种条件的。

综上来看,朝鲜使臣在途径日本各大城市,观察日本平民生活的同时,是以两种不同的视角出发来观察平民生活的两个侧面,在城市形象方面,以审美的眼光描绘日本壮丽的城市风光,但是涉及到具体的日本人形象时,还是以防备的视角侧重观察日本平民的军事能力,包括尚武的风俗、彪悍的民风等;在观察町人的日常生活时,又切换到以儒家伦理为中心的文化视角进行批判。因此在 17 世纪前期的通信使活动中,日本的平民形象具体在这两个方面得到了侧重和描绘。

伦纪涣散的平民

到了17世纪后期至18世纪中叶这一时间段内,在朝鲜通信使的笔下,对于日本平民的观感在这一时期已经淡化了在17世纪早期所呈现出的从战争思维出发、对战争潜力的考察,取而代之的是从儒家文化角度出发,在平民生活的层面进行考察。

南龙翼是朝鲜朝著名的诗人,汉诗成就颇高。在出使日本的过程中,除了详细观察和记录了日本生活的诸多细节,也留下了为数众多的长酬诗文作品。这首《到马州记土风兼述客怀录七言排律五十韵要和》在开篇先介绍了对马岛所处的地理位置和岛民形象,以及对马岛在朝鲜和日本本土之间斡旋的生存策略。

在南龙翼的《大阪城行》中,除了进一步对日本人形象的外在做细致描写外,还从日本的起源入手,试图以日本为徐福的后人这一逻辑来论证日本与“中华”文化地位间的差异。“不知人间有纪伦”是南龙翼对于日本形象的核心观点,自恃武力、不修王化,终不可避免盛极而衰的结局。

在南龙翼看来,朝鲜身处东夷,但是通过向中华学习,而达到了由夷入华的文化水准;反之日本先祖出于中华,却沦为蛮夷,一正一负的比对之下,日本的文化地位也就得到了佐证,最终“伦纪”还是成为衡量日本人形象的核心标准。

沐浴的传统在日本由来已久,甚至发展成多样的沐浴文化,其中“混浴”就是日本沐浴文化的一个代表。但是从任守干“略无愧耻”、“亦不为愧”等评价中可以看出,朝鲜使臣对于日本这一特殊的洗浴文化,有着强烈的排斥意味。对于这一行为关注的重点不应放在朝鲜使臣是如何做出批判的,而是应该着重关注批判的态度背后的深层次逻辑,即形象的文化意义。

在朝鲜使臣的华夷秩序中.日本始终处在蛮夷的层面,这种“中华观”给予了朝鲜使臣天然的心理优势,而朝鲜使臣眼中人日本形象则成为了佐证朝鲜“中华观”的材料。因此对于不符合朝鲜使臣文化认知的日本人形象,朝鲜使臣需要通过否定来达到“贵中华而贱夷狄”的效果,反之爱慕中华的形象,也会得到使臣的俯视视角之下的赞扬。

朝鲜使臣对于懂得礼仪的日本孩童,表现出来少有的正面印象。但是这种正面印象仅限于“可爱”等孩童特征,而不是作为日本人的形象特征。不过按照上文的逻辑来看,这两则材料中日本人对于向朝鲜使臣索要书画的行为,与爱慕中华的日本官员形象一致,都是成为朝鲜“中华观”正统性的佐证。

而“拜谢”“仆仆称谢”、“亦可笑也”等词汇,也明确地体现出朝鲜使臣在文化交往过程中不对等的等级地位,以及朝鲜使臣的优越心理。这种优越心理恰恰成为了朝鲜使臣眼中负面日本人形象的批判来源。

日本平民形象的嬗变

在“回答兼刷还使”和“通信使”两个时期内,朝鲜使臣笔下平民形象的书写,开始由17 世纪前期从军事角度出发的对日本平民悍勇不化的战争力量书写转向以儒家视角为中心的道德伦理的考察。在“回答兼刷还使”时期,朝鲜使臣立足于对日本战争潜力的考察,通过日本平民尚武的民风,进而得出悍勇残忍的判断。到了“通信使”时期,则转向对日本平民社会伦理、文化层面的考察。

虽然在“通信使”时期,朝鲜使臣们对日本平民形象的书写依旧表现出了鄙夷的态度,但是对于日本人的礼仪、对中华的倾慕等方面,还是给予了肯定。这一变化也反映出这一时期的通信使作家开始试图摆脱朝鲜社会集体想象的束缚,以个人视角重新审视日本社会。

作用于“通信使”时期朝鲜使臣笔下的日本平民形象生成的因素,主要是朝鲜对日本社会伦理层面的集体想象。在于辰战争爆发之前,以明朝为中心的东亚朝贡秩序主导着东亚社会,朝鲜“小中华”的意识逐渐觉醒”,并将以中国为中心的华夷秩序开始运用在女真等部族和地区。

而随着朝日外交关系的改善,这种“小中华”意识在伦理层面的延伸,造就了朝鲜使臣笔下伦纪泱散的平民形象。对于朝鲜的“小中华”观念,孙卫国等学者已有成熟的论述,此处需要指出的是在朝鲜以自我为“中华”的同时,女真、日本等地域在朝鲜的世界体系构建中自然就成为了“夷狄”。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com