胡哥专注发现古村落之美。敬请关注、转发支持。

胡哥图片文字均为原创,侵权必究,已授权头条维权助手全网维权。

演千秋史事尽是悲欢离合;

看满台角色无非善恶忠奸。

这是一副很有名的戏台对联,道尽了观众在戏台下观看戏曲时的人生感悟。

山西被誉为“中国戏曲的摇篮”,现存至今的古老戏台遍布城乡。无论在城市还是在乡村,遇到庙会或者重大节日,总会有一两台大戏助兴。

现在人看戏,要么去村镇里的人民大舞台看戏,要么在戏班子临时搭起来的戏台前看戏。

可是在过去,唱戏一般都是在大庙附属的戏台上唱,看戏自然也都是在庙里看。

戏台是戏曲的主要载体,它承载着一个地区的文化,散布在三晋大地的每一个角落,像一颗颗珍珠,历经沧桑,演绎着一幕幕悲欢离合的故事,也见证了以戏传道、以戏讲史的特殊生活习惯。

潞州东关村魏徵庙戏台

在山西潞州古城里至今还有一座少有人知的古戏台,隐身在偏僻的小巷里,藏着一肚子的喜怒哀乐故事,等待我们去发掘、去探寻。

而更令人惊讶的是,这座古戏台不是单独的存在,而是一个非常少见的庙宇的附属建筑。这座古庙名叫灵显庙,主祀神竟然是大名鼎鼎的大唐名相魏徵,所以周边老百姓也叫它魏徵庙。

东关村中心,寂寞魏徵庙

在山西长治潞州区东街街道办事处下辖的东关村,华南装饰城背后的一片民居小巷里,藏着一座斑驳沧桑的古戏台。

它历经百余年的风雨,依然顽强地挺立着,风姿犹存。这是一座始建于清代中晚期的古戏台,也是长治市区仅存的两座古戏台之一,另一座古戏台是潞安府城隍庙内的古戏台。

潞州东关村魏徵庙戏台

这座古戏台仿佛一位隐者,隐藏在民居中。如果没有熟人带路,一般人是不知道也找不到它的。在东关村内的民居小巷里,七拐八拐才能找到它。

在一个没有院门的狭小院子里,墙根边躺着一块碑,上面刻着“东关村灵显庙”几个大字。

一座孤零零的古建筑和一株遒劲的古槐,给这个院子增添了无限沧桑古意。院子最北边有一排简易房,正中一间房门前有一对玻璃钢制作的大象,看这装饰很像一座简易的小庙。

这一切就是曾经香火旺盛的灵显庙,周围百姓口中的大庙、魏徵庙。简易的小庙里面布置得整洁有序,正面神台上塑着身披大氅的魏徵坐像,两旁还有好几个小的塑像,分别是龙王、小龙王、牛王。

魏徵庙

看起来简而不陋,颇具庄严感。这里面的一切,都是信众们自发整理的,就是为了保证魏徵庙的香火不至断绝。

院内最古老的建筑当然就是那倒座戏台了。它是单檐硬山顶建筑,面阔三间,进深四椽,五檩架构,青石作基,灰砖青瓦,坚固而结实。

尤其是那个1.4米多高的石基,全部都是巨大的条石砌成,看着就坚固无比。戏台正面前出檐,屋顶瓦片有些破损。山墙正中开圆孔漏窗,后墙有流水口,供艺人们卸妆梳洗用。

据介绍,这座戏台曾经用作村集体的伙房,前檐用砖砌垒住,还残存着掏炉灰的炉道痕迹,不过现在都已经用于储存杂物了。

院子后墙处,还残存一通重修碑,上面字迹模糊,依稀只能看出落款为“光绪三十二年(1906)”

整座戏台看着沧桑破败,很难想象它也曾经辉煌过。据村中老人们讲述,东关村大庙(魏徵庙)占地面积很大,约有4000平方米,戏台南面有座壮观的阁楼,北面是大殿,大殿两侧各有角殿、厢房。

魏徵庙院里的残碑

在阁楼和戏台之间是一条大路,是当时壶关通往潞州古城的必经之路。而东关村则是乡下农民进城之前可以歇脚的一个比较繁华的古村,距离古城东门只有300米,如果错过城门开放时间,可以选择在村中小店住宿歇脚。

如今,魏徵庙仅剩古戏台、古残碑以及简易小庙一座。在有识之士的保护下,古戏台幸运地在城市发展进程中保留了下来,大殿不在了,但新盖的简易小庙和新塑的神像,重新让这位大唐名相的光辉形象再次现世。

魏徵这位大唐名相,不仅在史书上有其光彩照人的经历,在民间也有各种演绎故事流传。

先来看魏徵的官方履历:魏徵(580—643),字玄成,魏州曲城人。唐朝初年杰出的政治家、思想家、文学家和史学家。魏徵早年参加瓦岗起义,跟随魏公李密,但不得重用。武德元年(618),归降唐朝。

晋祠唐太宗君臣群像

玄武门之变后,归于唐太宗李世民麾下,初授谏议大夫,贞观元年(627),升授尚书左丞。贞观三年(629),迁为秘书监,参预朝政。贞观七年(633),改任侍中,负责门下省事务。累授左光禄大夫、太子太师,封郑国公。

他多次直言进谏,推行王道。曾提出“兼听则明,偏听则暗”“居安思危,戒奢以俭”主张“薄赋敛”“轻租税”“息末敦本”“宽仁治天下”等,对李世民的行动及施政给以极有益的影响,辅佐李世民共创“贞观之治”。

去世后获赠司空、相州都督,谥号“文贞”,名列“凌烟阁二十四功臣”第四位。魏徵曾参与修撰《群书治要》及《隋书》序论,其言论多见《贞观政要》。

对广大百姓来说,大家对魏徵最为熟悉的恐怕就是魏徵作为臣子与作为皇帝的李世民之间的君臣关系。尤其是唐太宗对魏徵“人镜”的评价。

此论记载在唐玄宗时期吴兢编撰的《贞观政要·任贤》中:太宗后尝谓侍臣曰“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏徵殂逝,遂亡一镜矣!”后因以“人镜”代指善于谏劝、能纠正他人过失者。

魏徵自少孤苦贫寒,但有大志向,当过道士,经历坎坷,阅历丰富,因而造就了他的经国治世之才,他对社会问题有着敏锐的洞察力,而且为人耿直不阿,深受唐太宗李世民所器重。

他最为人所熟悉的形象是谏臣,被誉为“唐朝第一谏臣”,一生谏言多达“数十余万言”。因辅佐唐太宗缔造了“贞观之治”,被后人誉为一代名相。

他以其卓绝的治国智慧和独特的性格魅力在当朝及后世产生了很大影响。

魏徵在历史上的地位和其政治智慧、人格魅力等自有公论,但是史书记载上,似乎并没有魏徵本人到过上党地区的记载,为什么如今的东街东关村内会有魏徵庙呢?这是全市唯一的魏徵庙吗?

史书虽不载,小说留其痕

魏徵到底与潞州有没有渊源?如果有,在哪里?如果没有,那东关村的魏徵庙又是怎么回事儿?

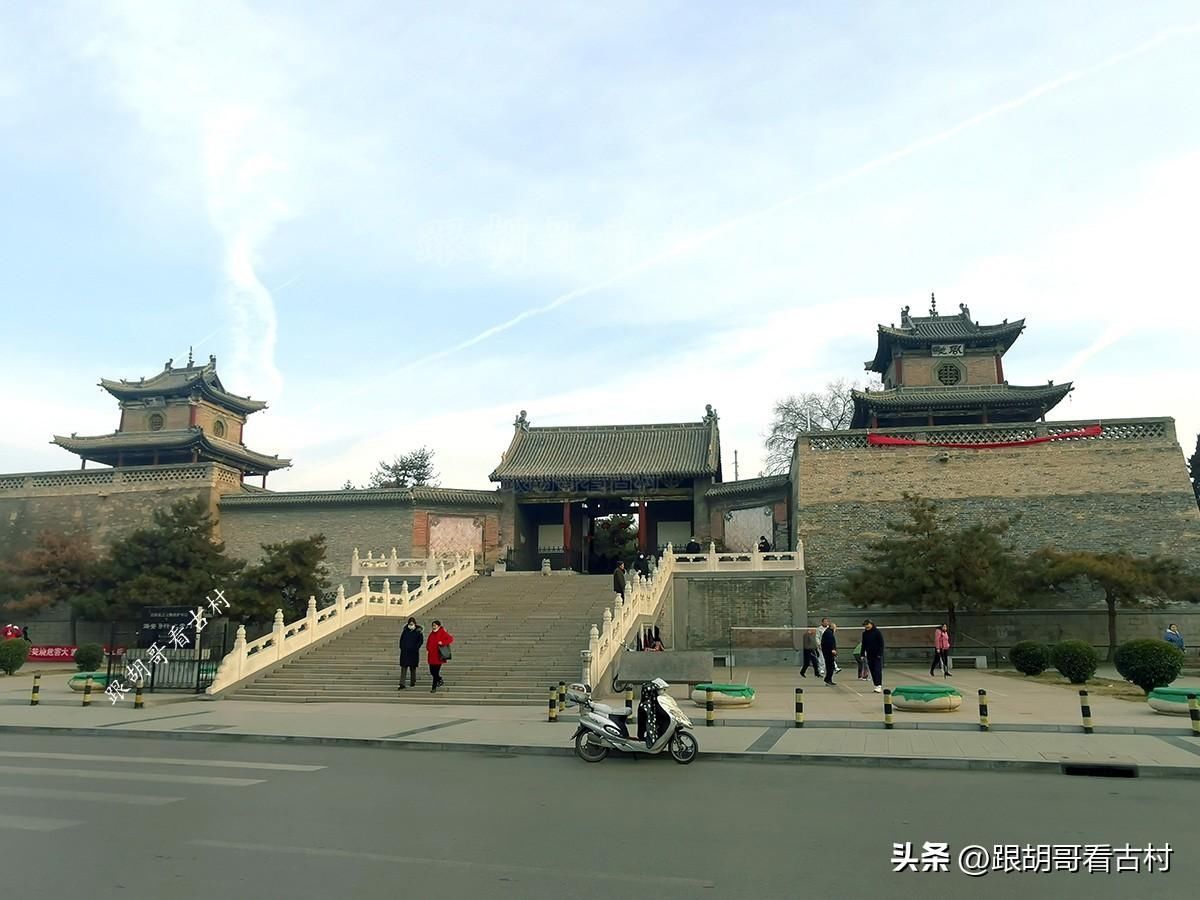

潞安府衙上党门

在史书中抽丝剥茧查端倪,历经一番检索,果然发现一些线索。原来,魏徵也许没有来过长治,但他父亲魏长贤却曾经做过“上党屯留令”。

据清乾隆版《潞安府志》记载得知,从晋到唐有记载的屯留令共五位,其中第三位是北齐时的屯留令魏长贤,也就是魏徵的父亲。

魏徵虽然自少孤苦贫寒,但出身却不是一般家世。据《北史》记载,魏徵的曾祖父魏钊被北魏孝文帝授建忠将军,祖父魏彦曾官拜骠骑长史、光州刺史。

父亲魏长贤兄弟三人,他行二,博涉经史。北魏时任汝南王悦参军。后入北齐,被征召为法曹参军,转著作佐郎。

由此可见,魏征虽“少孤,落魄”,但出身世家大族,故有远大志向也就不奇怪了。

从史书记载的魏长贤任屯留令的经历可以看出,他在河清年间为上党屯留令,时间在公元562至565期间。

潞安府衙上党门

在武平(北齐后主高纬的年号)年间,即公元570至576期间,辞疾去职,迁居相州内黄(今河南北部安阳市与河北省临漳县一带),不复出仕。

也就是说,魏长贤任职屯留令的时间短则5年,长则11年。魏徵则出生于北周静帝大象二年,即580年。

如果魏长贤辞职后在上党地区逗留的时间长一些,魏徵很可能就出生在长治了。

官方史书虽然没有魏徵到过长治地区的记载,但是在野史小说中,魏徵可是和长治有过渊源的,只不过有浅有深。

先说浅的。我国四大名著之一的《西游记》家喻户晓,明代作家吴承恩用充满想象力的笔法,写出了一幕惊心动魄的唐僧西天取经故事。

涉及到魏徵的,则有魏徵梦斩泾河龙王的故事。随后引出了龙王阴魂纠缠唐太宗,魏徵写信托付阴曹地府判官崔府君帮忙添改阳寿的曲折故事。

这个地府的崔判官就是曾经担任过上党长子县令的崔珏。他和魏徵是八拜之交的关系。

据《西游记》第十回中魏徵云:“崔珏乃是太上先皇帝驾前之臣,先受磁州令,后升礼部侍郎。在日与臣八拜之交,相知甚厚。他如今已死,现在阴司做掌生死文簿的酆都判官,梦中常与臣相会。此去若将此书付与他,他念微臣薄分,必然放陛下回来,管教魂魄还阳世,定取龙颜转帝都。”

当唐太宗的阴魂被小鬼捉至跟前,他拿出魏徵的亲笔信交给崔判官。此时的崔判官看罢信件,念及与魏徵的旧情,于是大笔一挥,为唐太宗增添阳寿20年。

在这个故事里,经过吴承恩的演绎,大唐名相魏徵和传说人物崔珏成了八拜之交。崔珏曾为长子县令,魏徵是他的八拜之交好友,这应该算是魏徵和长治地区的一段比较浅的渊源吧?

再来说一个比较深的渊源,那就是清朝的话本小说《隋唐演义》。在这个小说里,魏徵出场的第一幕就是作为道士,在潞州城外一座东岳庙里当观主。

而且他还是为了仰慕英雄单雄信,所以才借住在东岳庙中,以备结识乱世豪杰。这才有了随后魏徵与单雄信相交甚厚的故事发展,一直到他们共同走上瓦岗起义的道路。

他们这一段战斗友谊发生在潞州城,这算是魏徵和长治地区较深的渊源。

潞州二贤庄

二贤庄因为秦琼单雄信以及魏徵的故事,后来被人建庙祭祀单氏兄弟,魏徵因为英雄聚义共同反抗隋王朝,会不会也被当地百姓建庙祭祀呢?

也是有这个可能的。虽然是话本小说里的演绎故事,可是有多少庙宇不就是因为传说故事而兴建的吗?

(下节更精彩)

国内保存最完整的府一级城隍庙:山西潞安府城隍庙

文笔塔也能帮助降雨,山西屯留这块神奇碑文记载了不可思议的故事

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com