先蚕礼作为皇后所主持的国家最高祀典,彰显了皇家对农桑的重视。据《通典》记载,唐代的先蚕之礼集中于肃宗之前,尤以高宗、玄宗两朝为盛。肃宗之后,因鲜少有皇帝在生前册立皇后,故再无皇后行先蚕礼的记载。

先蚕礼的举行有祈求风调雨顺之愿景,但有时这一祀典的举行也与皇权的沉浮有关。高宗时期,武后曾多次亲祀先蚕,其背后另有内涵,不能将之一概论为统治者祈求物丰民足。

神龙元年武则天禅位于太子李显,史称“神龙政变”,此虽迫使武则天提前还政于李氏,但其他有权势的女性不愿就此远离朝堂回归于深宫内苑,武则天虽退出政治舞台,但是政治权力并未全部聚集于皇帝手中。在多方势力的干涉下,中宗的皇权愈发卑弱,韦后一党借机炮制祥瑞之兆,为自己造势,可见这一时期皇帝权威之脆弱性。

延和元年八月,睿宗禅位于太子,此后如何摆脱武周时代的阴霾以及女性政治所带来的挑战成为玄宗无法回避的问题。先天二年三月,玄宗就恢复了搁置已久的先蚕礼,数月之后玄宗通过先天政变翦除太平公主一党,这场权力之争以玄宗的胜利而告终。

消灭太平公主等政敌只是玄宗重塑皇权的一个起始环节,如何彻底否认女性政治存在的合法性更是玄宗要着重解决的问题。王皇后于开元二年和开元七年再度行先蚕礼,如此频繁的举行先蚕礼,或可被视为玄宗试图收官武周以来的女主政治,从礼制上终结武周以来的乱象。

唐前期皇后行先蚕礼为中心,分析高宗数次举行先蚕礼背后的内涵,追溯中宗时期韦后是如何通过献《桑条歌》来扩大自己权势的,并探讨玄宗如何利用先蚕礼重塑李唐皇权。

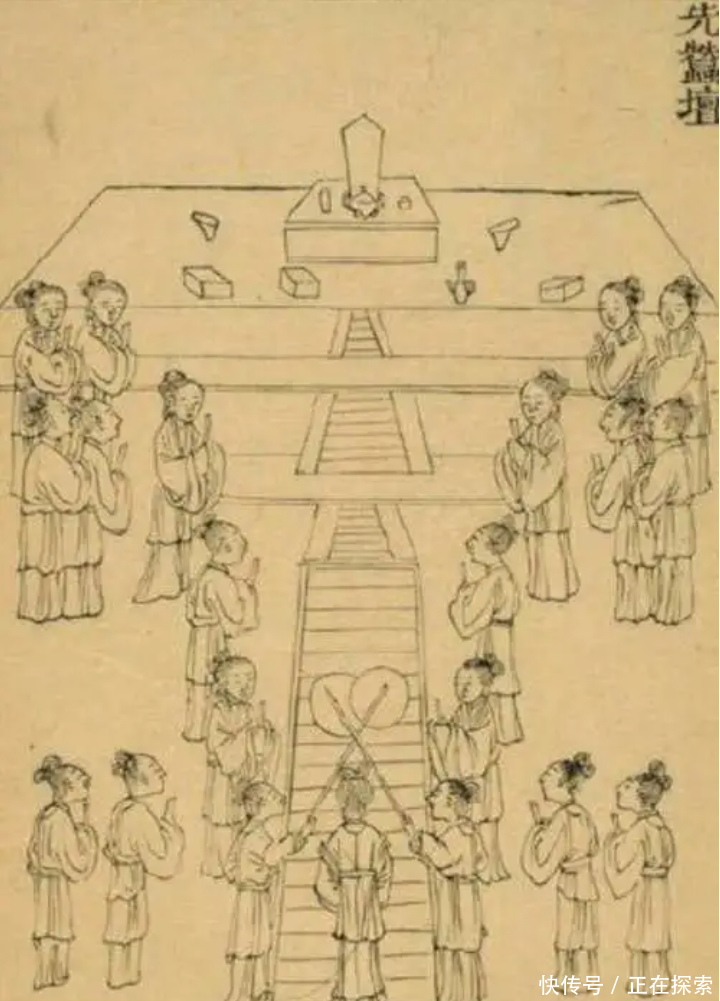

先蚕礼源流及初唐行仪

先蚕礼始于周朝,史籍对周王后、诸侯夫人行先蚕礼有着详细的记载。汉代也继承了这一礼制,只是关于先蚕地点发生变化,从原先于北郊先蚕变为“蚕于东郊”。东汉之后战火频仍,但史籍中依然保存了部分政权先蚕礼的运作流程以及皇后行先蚕的记录。

魏晋以来各政权对此礼的保存为后世先蚕礼奠定了基础。及至唐代,“皇后以季春吉巳享先蚕,遂以亲蚕”。贞观元年长孙皇后便首次行先蚕礼,彼时距离玄武门事变还不足一年,太宗刚经历过激烈的政治斗争,内忧虽解,但仍有外患。

武德九年颉利可汗率兵直逼长安,在太宗的主导下唐与突厥缔结“渭水之盟”,突厥退兵,但此事仍令人心有余悸。因此无论是为了巩固皇权还是为了维稳政局、安定民心,太宗都亟须进行皇位以及王朝合法性的构建,而“古代国家祭祀的仪式性表演能够建构人们的合法性信仰”。长孙皇后与太宗感情深厚,是太宗成就贞观之治不可或缺的伴侣,因此由长孙皇后来主持这场仪式性表演并无不妥。

在人为的推动下,先蚕礼作为一个重要政治符号重现,其背后所隐含的政治诉求通过举行仪式得以彰显。数年之后,贞观九年三月,“文德皇后率内外命妇,有事于先蚕”,长孙皇后虽两度率命妇行先蚕礼,但先蚕礼在贞观年间尚未正式列入国家高级祀典的范畴,高宗即位后对国家祭礼进行了调整,先蚕礼的等级也随之发生了变化。

武后行先蚕礼,高宗权威的自证

《唐会要》记载:“永徽三年三月七日,制以先蚕为中祀。后不祭,则皇帝遣有司享之,如先农。”所谓中祀,即仅次于大祀的国家高级典礼。永徽年间高宗将先蚕礼列为中祀,可见对先蚕礼的重视。吊诡的是,史籍均无王皇后行先蚕礼的蛛丝马迹,此事也许是高宗有意为之,结合同年七月立陈王忠为太子一事或许可以解答这一问题。

王皇后与其舅父柳奭谋立陈王忠为太子,当王皇后向高宗提出请求时,此事很可能遭到了高宗的拒绝,所以才会有之后柳奭与长孙无忌、褚遂良等人联合请立陈王忠为太子。可以佐证此论的正是史料中所用的“固请”“继请”等词。王皇后虽如愿立陈王忠为太子,但这件事也暴露了一个足以令她日后陷入险境的问题:她与高宗并非政治盟友,甚至可能存在对立关系。

这件事发生在以先蚕礼为中祀之后,但是之后几年史籍中也并无王皇后行先蚕礼的只言片语,似乎可以说明高宗并不希望王皇后参与先蚕礼或者说他不希望留下王皇后与先蚕礼有关的记载。

显庆元年三月,武后首次行先蚕礼于北郊。高宗一朝先后四次行先蚕礼,可见先蚕礼在这一时期颇受重视。然而令人费解的是,显庆元年是高宗在位的第八年,先蚕礼为何会在此时举行,难道仅仅是因为高宗对武后的情感吗?若将视野置于永徽时期政局,或许能窥见一二。

贞观二十三年太宗离世前,“引无忌与中书令褚遂良二人受遗令辅政”,由此确定了高宗执政之初的政治模式。高宗即位时正值青年,已非需要监护的稚子。永徽六年“废王立武”之后,两位辅政之臣也先后被清除出权力中枢。旧史在提及高宗执政的三十余年时,格外注重永徽时期的统治,这与永徽时期重臣辅政的政治模式有很大关系,《新唐书·长孙无忌传》为永徽政局冠以“永徽之政”的名号。

《新唐书》将长孙无忌与褚遂良的失势视为“贞观风气”的终结,此后大权尽归于武氏。《资治通鉴》在提及永徽时期的政风时也曾言:“永徽之政,百姓阜安,有贞观之遗风。”

史家关于“永徽之政”的说法不啻为将永徽时期所取得的成果视为贞观之治的遗产,而这种叙述模式事实上也是在暗示长孙无忌倒台以后,唐高宗的政治成就实在乏善可陈,永徽之后的数年执政只是在为武则天掌权进行铺垫。

对于高宗而言,当托孤辅政的政治模式结束,为了防止彼方势力反扑,他必须采取诸多手段来巩固权力。由此可知为何自显庆元年始,高宗对先蚕礼的举行乐此不疲。

上元二年武则天最后一次行先蚕礼,远远突破了皇后应该享有的规格。此举不禁让人回想起麟德二年四月,高宗曾经“讲武于邙山之阳。”此时高宗虽常年苦于风眩之症,但尚未病入膏肓。

此举恰恰证明了高宗与武则天二人在政治上的配合。武则天并无外戚与勋臣的协助,她能重回宫廷乃至被册立为皇后都源于高宗的支持。若言永徽时期高宗与王皇后在政治上已然分途,那么武则天与高宗则是同处一个阵营的盟友。

先蚕礼本就是皇后率领命妇所进行的国家高级祀典,此举能令武皇后身份合法化,武则天权威的塑造又何尝不是高宗皇帝权威的自证?换言之,“仪式作为象征性的行为与活动是展现和建构权威的权力技术,而政治权力也不仅仅表现为简单的强制,而是力图呈现为一种合法合理的运用”。

高宗之所以会大肆利用先蚕礼,除了看重先蚕礼所承担的政治功能,还因为诸礼之中唯有这一祀典能够在促使皇后权力名正言顺的同时巩固皇帝权威。但是先蚕礼若要取得如此成效存在一个前提,即皇帝与皇后务必为政治同盟。一旦帝、后二人出现分歧或者皇帝势弱、皇后强势,那么先蚕礼就不会发挥维护皇权的作用而是变成皇后结党营私的工具,中宗与韦后就是例证。

重行先蚕礼,玄宗抵制女主政治

先天元年“三月辛巳,皇后亲蚕,自嗣圣、光宅以来,废阙此礼,至是重行”。此时玄宗即位不过半载却急于恢复一个已被废止数十年的典礼,此举实在令人疑惑。但若仔细思量唐隆政变之后盘根错节的政治局势,也许可以诠释玄宗此时恢复先蚕礼有何内涵。

景云元年七月,相王受禅登基。唐隆政变之后,政局看似再度恢复平稳,但政变只是对韦后、安乐公主和上官婉儿等人的清算,而并未影响女性的政治话语权。太平公主与李隆基姑侄二人在政变时虽为同盟,但此时早已势如水火。太平公主多次散布流言中伤李隆基,企图更立太子。

《资治通鉴》还记载太平公主曾在太子身边安插眼线以监视太子的举动。而睿宗作为天子,在这些事件中的态度也颇耐人寻味。景云二年正月,姚崇与宋璟向睿宗秘密进言,请求将太平公主迁于东都以安东宫,而睿宗却认为:“朕更无兄弟,惟太平一妹,岂可远置东都!诸王惟卿所虑。”睿宗的一番话似乎对太平公主与太子之间的矛盾保持中立态度。

对于睿宗这种游移的态度,从史料来看,延和元年七月,睿宗决定传位于太子时的一席话也体现出他心中城府:“汝以天下事重,欲朕兼理之邪?昔舜禅禹,犹亲巡守,朕虽传位,岂忘家国!其军国大事,当兼省之。”睿宗此语说明他只是让出皇帝之位,却不想将权力完全让出。

正因如此在禅位之后,“上皇自称曰朕,命曰诰,五日一受朝于太极殿。皇帝自称曰予,命曰制、敕,日受朝于武德殿。三品以上除授及大刑政决于上皇,余皆决于皇帝”,这种做法难免让玄宗有掣肘之感。

而太平公主倚仗着睿宗,“连结将相,专谋异计。其时宰相七人,五出公主门,常元楷、李慈掌禁兵,常私谒公主”。玄宗皇位合法性来源于睿宗的禅让,所以相比于上皇不愿放权,太平公主结党擅权更让玄宗无法忍受。

先天二年三月在玄宗的授意之下,王皇后行先蚕礼。这一举措显然不可能是因为重视农桑,而是玄宗长期以来对太平公主等强势女性在政治上过度插手的不满与反击。此时行先蚕礼无疑是玄宗想整饬女性过度干政的政治乱象,尽可能地缩小上层女性参政的范围,也是玄宗这一新兴政权希冀“透过符号展现出它比前任更具优越性,或通过复兴更为古老的政治象征建立自身的认同和合法性”。

先天二年七月,姑侄二人矛盾彻底爆发,玄宗发动政变,“这一次政变是玄宗登向权力巅峰的惊险一跃,它终结了自武后开始的女眷政治,也决定了此后的历史走向,其意义之重大毋庸置疑”。

政变成功之后睿宗彻底放权,玄宗下制:“朕承累圣之鸿源,荷重光之积庆。昔因多难,时属构屯,宝位深堕地之危,神器有缀旒之惧。”可见其与太平公主一党斗争之不易,而“多难”的源头在玄宗看来当然是武周以来女性过度活跃于政治舞台。为了避免再出现皇权式微的险象,玄宗利用礼法对上层女性的政治身份进行限制,“开元二年正月辛巳,皇后亲蚕”。数年之后,开元七年,“季春吉巳,享先蚕于西郊”。

开元年间两次举行先蚕礼意味着玄宗迫切需要终结武周以来女性执政的状况。先蚕礼其实无异于一场政治表演,“正如语言符号的意义依赖于谁对它的运用一样,合法性象征符号虽然只是一般的‘所指’,但一旦它被谁运用、操作或表演,其意义‘所指’,谁就成为制度的‘所指’,成为制度的合法性叙事的指向”,玄宗正是通过这种方式提升李唐权威,将上层女性规范于新的政治框架中。

结语

先蚕礼为祭祀蚕神之礼,彰显了国家对农桑的重视。贞观元年,为了皇位以及王朝合法性的构建,长孙皇后行先蚕礼,这一礼制作为一个重要政治符号得以重现。但此时先蚕礼尚未被正式列入国家祭祀系统,直到永徽三年先蚕礼才被提升为中祀。

高宗时代,先蚕礼俨然是权力仪式化的重要环节。“废王立武”之后,武后多次行先蚕礼,其背后暗含高宗欲通过此举自证权威,因此这不仅是武则天权威的塑造,也是高宗皇权仪式化的重要一步。

中宗时期,皇权羸弱,韦后通过制造祥瑞、授意其党羽献《桑条歌》十二篇神化自身以进行政治角逐。玄宗即位之后恢复了搁置已久的先蚕礼,此举说明玄宗试图依托先蚕礼纠正上层女性自武周以来过度参与政治的状况,从礼制上终结武周以来的政局,让女性发挥原本应该发挥的政治作用。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com