本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

文|Severn

1991年,昔日大国苏联走向解体。

苏联这尊庞然大物的破灭,离不开欧美世界在外部发起的“和平演变”。

于是当美国开始将目光对准中东,试图通过掌控该地区的国家,进而攫取石油时,第一时间想到了曾有过成功经验的“和平演变”那一套,“阿拉伯之春”就此拉开序幕。

可令人始料不及的是,美国人掀起的这场“民主之风”,直到最后也未能如愿。

同一套方法,美国人这次为何在阿拉伯世界吃了瘪?

对苏和平演变成功

“和平演变”,即利用一切非军事手段,包括政治、外交、文化、心理等因素,运用宣传、交流、隐蔽行动等手段,促使一国内部自行发生政体变更,以达到颠覆其原本政治制度的目的。

二战结束后,世界各国反战情绪普遍高涨,战争不得人心。

美国当局清楚的意识到:

光依靠经济和军事上的优势,并不能确保其针对社会主义阵营的胜利,他们迫切的需要在其他领域对苏联发起一场攻势。

与此同时,苏联社会主义的宣传让美国感受到了强烈危机。

由于战争对欧洲国家的经济破坏,极大增强了共产主义对西欧的影响。

欧洲各国共产党和工人情报局,如雨后春笋般冒出来,并发起了强有力的宣传攻势。

尤其是在法国和意大利,共产党的壮大,一度阻碍了马歇尔计划的实施。

苏联社会主义的空前发展,让美国丧失了主动性,强烈的危机感油然而生。

然而到50年代中期,随着斯大林去世,赫鲁晓夫开始谋求美苏之间的关系缓和,放松东西方文化禁锢。

相较于此,美国却始终秉持着对社会主义严防死守的政策,这引起了广大民众的不满,要求恢复两国正常往来的呼声越来越强。

种种因素促进之下,美国政府趁势发起了一场以“宣传攻势”为主的颜色革命。

在这场无形但更加致命的“战争”中,美国人可谓是无所不用其极,为了穿越铁幕,宣传战攻势无孔不入,向苏联社会各界拼命播撒“民主”种子。

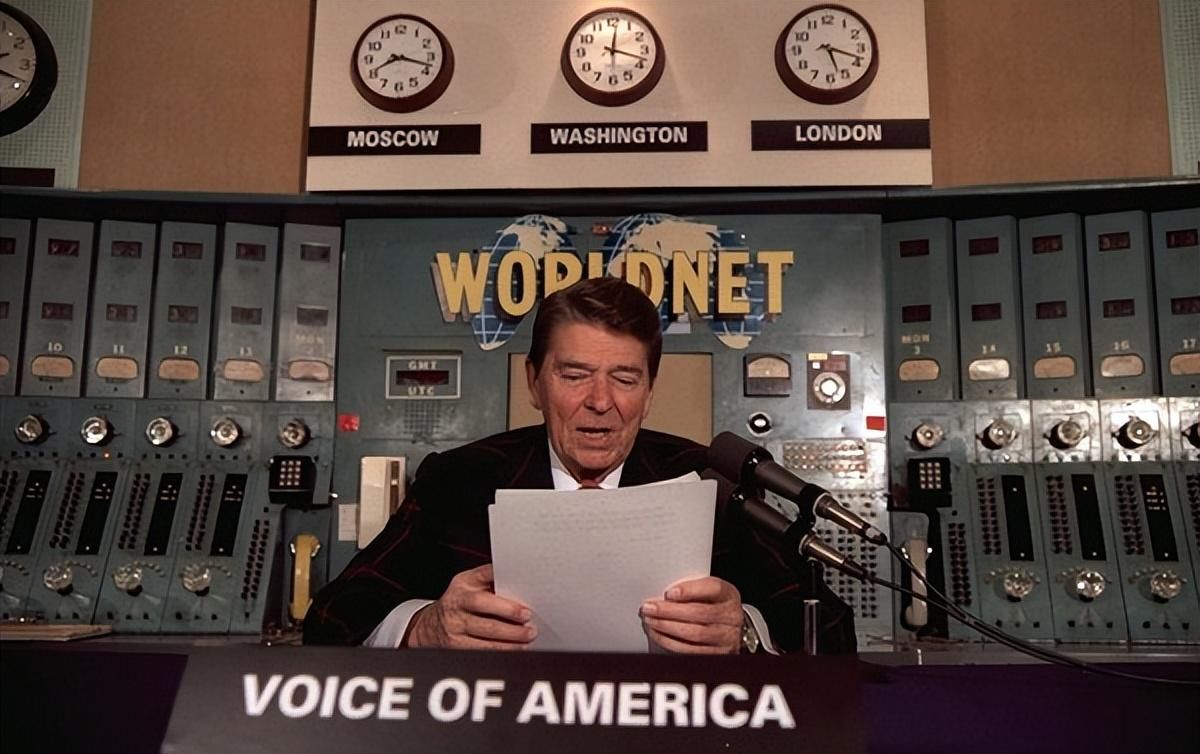

电台广播,是美国发起宣传战最重要、最有效的工具。

美国的广播宣传内容,主要聚焦在披露和传播苏联东欧的阴暗面,煽动社会主义国家阵营对政府、对社会主义的不满情绪。

同时,再将西方式的自由、民主、人权、经济模式、生活状态传播到东方民众耳中,引导其倒向美西方。

在一众美国电台中,“美国之音”的杀伤性最强。

这是一家诞生于1942年的广播电台,曾为粉碎法西斯做出过卓越贡献。

战后,“美国之音”愈发受到美国政府的重视,每年到手的广播通信拨款高达上亿美元,每天以44种语言、100多部发射机,源源不断的向社会主义阵营输送价值观。

美国好莱坞电影和杂志,是美国宣传战的另一大方式。

美国宣传学家们认为,只要做好电影的筛选和背后价值观的把控,好莱坞电影势必成为一把刺向苏联的利刃。

1958年,随着赫鲁晓夫政府不断放松美苏文化交流限制,两国签署教育交流协议,曾在二战期间风靡苏联的好莱坞电影,再一次出现在苏联各加盟国。

通过电影,美国政府想要传达的“民主”价值观、美好生活方式,生动形象的灌输到了民众们的脑海。

美国资本主义意识形态,对社会主义阵营民众而言,在这一刻有了无比具象的认识。

此外,美国还十分注重两国之间的文化交流,试图通过教育和文化交流,展现所谓的“资本主义制度优越性”。

正如丘吉尔所言:“对苏联最大的威胁就是,让他们的思想与我们的思想交流,让他们的人民与我们的人民交流。”

这种交流会形成鲜明对比,从而打破克里姆林宫对信息的垄断,在民众心中播撒下“民主”的种子。

因此,美国一直在试图推动两国学者与学生的交流活动,十分乐意见到苏联人来到美国学习、生活。

1959年6月,美国甚至专门成立了组织两国教育交流的国际文化关系局,用以推动两国文化交流。

轰轰烈烈的“阿拉伯之春”

通过以上种种宣传手段,西方价值观悄无声息的重塑了广大苏联民众的价值观,为苏联日后的解体埋下了伏笔。

在探析苏联解体的外部原因时,国际社会通常认为,美西方发起的这场“和平演变”,起到了至关重要的作用。

于是,当美国人将目光投向中东地区时,和平演变这招再度被用了出来。

冷战后美苏两大阵营瓦解,经济全球化和政治多极化加速发展,发展中国家由于经济基础比较薄弱。

在西方发达国家主导下的政治经济秩序下,被边缘化的趋势加剧。

再加上,阿拉伯世界三分之一的国家,都属于君主制国家。

动荡混乱的中东大环境,为美国人趁机加强意识形态渗透、推广美式民主创造了条件,“新干涉主义”应运而生。

新干涉主义是指:

在当前的国际环境下出现的一种,以人道主义和捍卫西方共同的价值观为借口,以武力干涉别国内政为手段,以推行霸权主义和构筑有利于西方的国际关系新秩序为目的的思潮和模式。

本质上而言,新干涉主义与和平演变、颜色革命并无太大区别,只是手段更加多样化、更灵活。

2010年12月17日,突尼斯爆发年轻人“自焚事件”,由此掀起了“阿拉伯之春”的序幕。

这件事引起全世界的震惊,突尼斯陷入举国震动,总统本·阿里不得不因此逃亡海外。

与此同时,突尼斯国内的剧烈变化,迅速在整个阿拉伯世界引发响应,一场史无前例的大动荡席卷了整个中东。

埃及一马当先,首先爆发民众游行示威,超过100万人卷入“埃及革命”。

2011年2月16日,利比亚也爆发反政府运动。

紧接着,也门起义、巴林示威、叙利亚内战...阿拉伯世界彻底乱套。

这还仅仅是明面上爆发战争或冲突的地区,除此之外,广大中东、乃至北非国家,一个也未能幸免于难。

黎巴嫩政府向民众宣布,将增加各阶层4成薪资;约旦被迫重组首相政府;科威特内阁解散,首相辞职;

沙特承诺准许妇女参加国家大选;阿曼解雇了所有部长,并开始着手建立选举制度;摩洛哥同意对宪法展开改革...

轰轰烈烈的“阿拉伯之春”,如美国人所期盼的那样,如火如荼的在阿拉伯世界疯狂燃烧起来。

不过,这场和平演变的成果也仅限于此,美国并未看到理想中的各国政变、君主制度被取缔等情况。

美国引以为傲的“民主价值”,根本没有得到阿拉伯人的认可,这究竟是为何?

“阿拉伯之春”为何失败

背后的原因很简单:对苏联的和平演变之所以能成功,建立在苏联自身已经摇摇欲坠的基础上,而阿拉伯世界并不存在这种条件。

苏联走向解体,是多方面因素促成的结果。

比如,国家经济结构的不合理、苏联国内固有的单一所有制指令性经济。

再比如,政治领域苏共中央和敌对势力的里应外合。

还有,意识形态与文化领域的错误政策,为苏联的解体产生了推波助澜的作用。

苏联内部民族问题带来的分化,也是其走向解体的“催化剂”。

说到底,苏联只是一个具备相同社会制度与意识形态信仰的国家联合体,并且只有大半个世纪的联合历史。

但是在中东,阿拉伯世界的历史可以追溯到数千年前,伊斯兰教更是绝大多数国家的共同意识信仰。

在君主专制统治下,阿拉伯人也许会奋起反抗,打响反对专制统治的革命战争,但这也仅仅局限于各国内部。

这是一片截然不同的政治土壤,反对君主专制,并不意味着阿拉伯人会接受美国人的“民主价值”。

轰轰烈类的“阿拉伯之春”,看似让“民主的种子”顺利在中东开花结果,可实际情况远非如此。

以埃及为例,穆巴拉克政权被推翻后,埃及民众对所谓的民主制度极为不满。

停滞的经济、喧闹的街道,让他们感到这个国家前景黯淡。

相较于2011年的65%,民众认为国家正在走向正确道路的比例在2013年降到了30%。

四分之三的民众表示,国家正处于恶性状态。

尽管奥巴马始终致力于提升自己的形象,加强对埃及的扶持力度,可他在埃及的支持率还是一路下滑。

美国人软硬兼施的试图对中东进行民主改造,强行将自以为正确的制度嫁接到阿拉伯世界,但这并不符合这里的民意。

在绝大多数阿拉伯国家,超过半数的民众都认为,自己的国家不适合美式民主。

土耳其、巴勒斯坦等国的比例,更是一度达到80%以上。

在大多数民众对美式民主持反感态度的情况下,美国人又怎能实现自己的目标,颠覆阿拉伯世界的制度?

结语

90年代美国的和平演变之所以能取得成功,是建立在苏联本就分崩离析、内部出现问题的基础上。

二十年后面对阿拉伯世界,美国人试图故技重施。

但殊不知,其自以为正确光明的“民主大道”,根本不适合阿拉伯世界。

试图将美式民主当成万能程序,强行移植到所谓的非民主国家,注定不会有好结果。

参考资料

- 李欢.浅析冷战时期美国对苏联宣传战的实施[J].黑龙江史志,2014(01):13-14.

- 吴思扬.浅析苏联解体的原因及教训[J].世纪桥,2016(04):74-77.

- 宋斌.从“阿拉伯之春”看美国新干涉主义[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2014,33(04):9-11.

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com