岳飞字鹏举,相州汤阴人士,南宗著名抗金名将,杰出的军事家以及民族英雄。岳飞被誉为南宋“中兴四将”之首,彼时文治武功无出其右,可惜世道不明,即便他如何想力挽狂澜,都不能如愿。

“文臣死谏,武将死战”,这本是太平盛世必须的条件,怎奈他触犯了统治阶级的利益,被合谋害死,终究没让汉民族重新掌控中原大地。

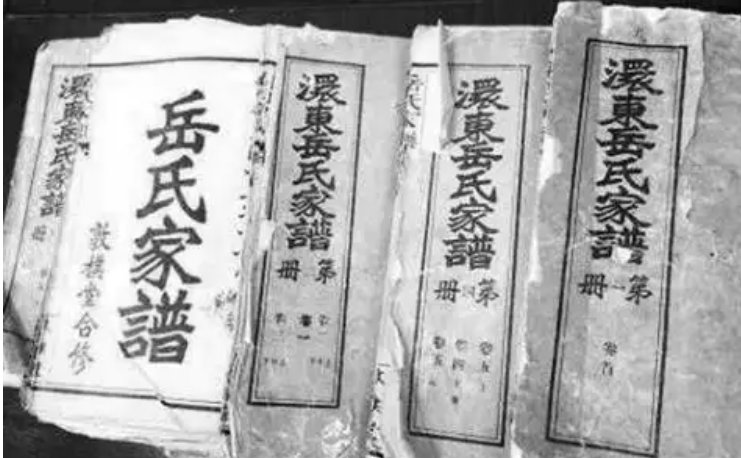

不过岳飞一家对教育和传承极为看重,就拿岳母刺字来说,“忠君报国”的思想一直影响着自己的后代。

1140年,岳飞再度北上与金人鏖战,却未想战局即将明朗的时候,朝堂上却被奸佞小人不断背刺,致使宋高宗赵构连发十二道金牌,强行将岳飞召唤回京,并在宋高宗的默许下,秦桧以莫须有的罪名在风波亭处死了一代贤良。

岳飞膝下五子,长子岳云年仅23岁,随父亲一同被奸人所害;次子岳雷同样受到牵连,举家被流放至云南,未能等到父亲平凡那一天,便郁郁而终。

三子岳霖熬过风波重新入朝为官,虽然不在朝堂上谈及父亲一言一语,却一直在收集资料;四子岳震与五子岳霆一同隐姓埋名逃亡多年,由于年纪尚小,在家仆的保护下得以保全性命。

一直等到三哥岳霖及其后代忍辱负重帮父亲平反,二人才恢复姓氏,被请入宫中为官。

岳霖为了避免受到政敌的攻击,在朝堂上可谓是忍气吞声、委曲求全,直到宋孝宗即位,他才得以将收集到的资料呈现给皇上,只是可惜他还未等到平反之日便身患重病,临死前嘱咐其子岳轲继续为家族伸冤,而后含恨而终。

其子岳轲继承父亲遗志,努力奔走之下,终于为祖父岳飞洗刷了冤屈,并完成了《金佗粹编》一书,后世清朝钱彩根据此书创作了至今耳熟能详的《说岳全传》,再由金丰增订,全名为《新增精忠演义说本岳王全传》。

也正是因为岳家对国家的忠诚以及对子孙的教育,岳氏后人无不在各个领域大放异彩。

除了岳轲等代表性的后人于文坛上的成就外,后世子孙还有许多重归战场,继续发扬祖先精忠报国的思想。

尤其有一支名为“永泰支祖”的后人,这一系子孙前赴后继,依靠武学素养为国家建功立业,被后人传诵。

其中,最著名的便是岳飞二十一世孙、清朝时期著名将领,岳钟琪大将军。

彼时正逢康熙盛世,西域叛乱,准噶尔部入扰西藏,康熙命岳钟琪率兵入川征讨,岳钟琪雷霆手段,夺桥渡江直抵拉萨,犹如神兵天降,待到雍正年间,又与年羹尧一同出征青海,仅仅用时十五日便收回了六十多万平方公里的土地,名声鹊起。

在这种影响下,岳飞的后人无论经历如何,都秉持着一颗赤子之心,从未辜负国家和民族,一切直到上个世纪五十年代,淡出视线已久的岳氏后人才重新出现在大家面前。

西湖游赏在很早之前,毛主席年轻的时候就对传统的教育方式表示过不认可。

在同龄人都在先生的指导下阅读四书五经时,毛主席对元清小说尤为感兴趣,尤其是《说岳全传》,被里面的忠义报国和民族气节深深地吸引。

面对日军的猛烈攻击,毛主席深刻地意识到,必须唤醒人民群众沉睡在血脉里的爱国情怀,才能为长期抗战做准备,可很多年轻人都抱着悲观的态度,常常质疑自己的能力。

于是在一次演讲中,对着众多迷茫的青年学子,毛主席高声道:

“国家兴亡匹夫有责,当年岳鹏举为了以身报国,也是从士兵做起,将一身铮铮铁骨奉献给了国家和人民。他不是什么名校毕业的,也没有什么结业证,但还不是建功立业?”

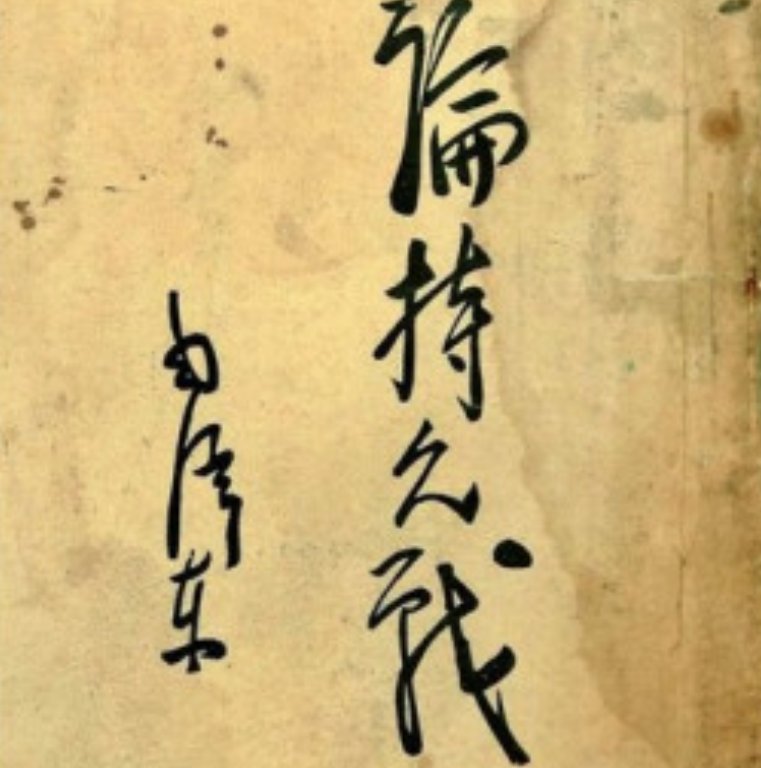

很快,《论持久战》一文横空出世,点醒了千千万万个中国青年,并为他们指明了奋斗方向。

文中着重讲述随机应变的抗战策略,就像当年岳飞抗金一样,只有善于变换思路、以长击短,才能在抗战中掌握先机。

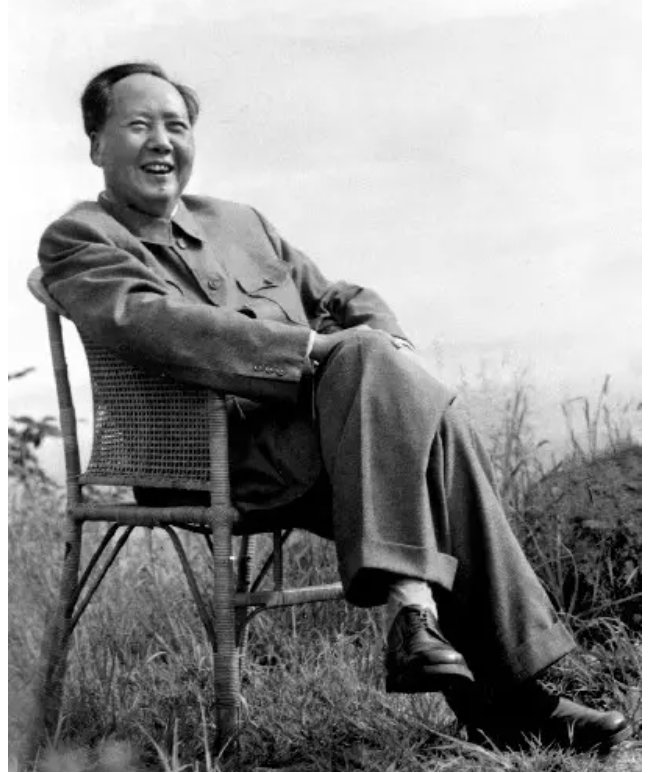

1954年,毛主席在众人的陪伴下游览西湖。

正所谓上有天堂下有苏杭,无数文学著作里都会歌颂江南的美景以及西湖的风光,可是毛主席看着看着,脸色慢慢沉了下来,仿佛在思考着什么问题。

“主席,您在想什么呢?”当时的浙江省公安厅厅长王芳陪伴在侧,一眼就瞧见了毛主席的心事。

“西湖的风光是好啊,就连死人都赖在边上贪图这里的景色。”毛主席看到西湖边上林立的坟墓,一时有些无奈。

“这些历朝历代的富户乡绅都选择埋在这里,生前享尽荣华富贵,死后还要霸占着一处风水宝地,西湖是广大劳动人民的,不属于任何一个个体。我看就迁到郊区去吧,也让他们感受一下集体生活。”

王芳环顾了一圈,在浙江为官多年的他仔细思考以后,终于还是决定开口,他问主席道:“西湖确实应该还给人民,但是也着实有个问题不好办,岳王墓可是在这边啊。”

此言一出,毛主席登时联想到了不久前的一件事情,他缓缓说道:“岳鹏举是我们的民族英雄,他的事迹被人民传颂至今,人民对他是有感情的。西湖是人民的,英雄也是人民的。”

毛主席叹了口气继续说道:“我们中华民族不缺英雄,但也要有能过够凭吊英雄的地方,这里不仅容得下岳飞,其他有代表性的名人坟茔也应当留下。剩下的一律迁走。”

王芳立即着手处理迁坟的事情,在他离开前毛主席特意嘱咐他:“清明节快到了,帮我办一件事,帮我给岳飞献个花圈,就不要写名字了。”

毛主席为何听到岳飞墓后会突然感慨?他想到了什么事呢?

原来就在1951年的时候,有一位名叫岳昌烈的岳氏后人给毛主席写了一封信,可惜的是信件并未到毛主席手中,而是又被中央转到了桐乡县政府。

遗风尚存这封信究竟写得什么?岳氏后人又为何要突然写信给毛主席呢?

终其原因,就是新中国成立前时局太过动荡,到了岳昌烈这一代,原本书香门第的家族突然破落,可即便如此,岳昌烈依然秉承先祖遗风,小小年纪就中了秀才。

可惜清末风云变幻,不仅被无数坚船利炮打开了国门,更是被诸多先进的知识荡涤了腐朽的科举制度,科举被废除后,岳昌烈也没有因此而沮丧,而是决定钻研新的知识,报考进新式学校学习。

凭着努力和才学,他顺利考入了杭州求是中学,在这里,他接受了大量的西方先进知识和思想,甚至学会了日语和英语,高中毕业后他先后被绍兴、嘉兴和湖州等地的学校招为老师。

只可惜文人有文人的傲气,在那个年代有太多他看不惯的事情,但大家只认为他是恃才傲物、脾气古怪,觉得他并不能带给学生更多的引导和知识,故而多次被解聘,最后只能回到老家守着祖传的产业。

岳昌烈读书、搞学问确实没什么问题,可要让他经营祖业,那着实不是一把好手。

很快,由于不善营生,他家的产业日渐凋零,无奈之下只能变卖家产苟活度日,最终无家可归。

百姓们对这位先生还是有感情的,不论是他的学识还是他祖上的风骨,百姓们时常给他提供一些生活上的便利,并给他找了一个偏僻的弄堂居住,只是这个环境的确简陋,连张床都没有。

“斯是陋室为吾德馨”,即便曾经的身份如何,岳昌烈都未抱怨,找来几块砖头和一块门板,就那么一搭,一张床就有了。

即便是这样,他仍然没有放弃治学,碰到孩子们仍旧会给他们普及一些知识。

街坊邻居家碰到什么事情,也会请他去主持一二,如果是大户人家的红白喜事,老先生还能舒舒服服吃一顿好的,这对他来说已经十分知足了。

如果说真的有什么不甘,那或许是觉得自己这个样子有些辱没先人吧。

当时的人们对于文化的重视程度并不高,所以看到岳昌烈经常带着几本书边走边读,都会有些不理解,甚至不自觉地嗤笑,可岳昌烈丝毫不介意,依旧怡然自得地活在自己地世界里,清苦倒也充实。

新中国成立后百废待兴,花甲之年的岳昌烈已然无法再照顾自己,他的衣服鞋子破破烂烂倒/p>

经历了半个世纪的动荡,他对新中国也充满了期待和希望。

1951年,他放下了文人的傲骨,萌生了一个大胆的想法——给毛主席写信求助,如今人民站起来了,那么他应该也能得到政府的救济吧?

信件先是到了桐乡县政府的手中,经过审核后,这封信被送到了中央。

只是当时毛主席还在为国事操劳忙碌,并没有看到岳昌烈的信件,就这样,勉强支撑了一年的岳昌烈,又重新写了一封信寄给了主席。

“我是县长,我要见首长!”

就在毛主席来黄河视察的时候,汤阴县长王庭文高喊着冲向毛主席的专列。

负责安全工作的战士们很生气,纷纷指责王庭文,吵闹的声音引起了毛主席的注意,他让战士们让开,请王庭文上来。

“主席,汤阴是岳飞的故乡,现在县城里还保存着岳飞的家宅和岳庙,请主席务必下车看一看!”听到这里,毛主席被说动了,毛主席一生都敬佩岳飞的文治武功,决定下车观摩一下。

看到岳王故里的石碑,他发现上面有几个立碑人的名字被凿掉了:“这是有人在破坏文物吗?”

王庭文立即答道:“不是的主席,这几个人都是汉奸,人民群众恨死他们了,把他们的名字凿掉了!”

毛主席摇摇头,这些汉奸想借用给岳飞立碑的举措给自己搞个好名声,真是弄巧反拙惹人耻笑。

看到毛主席这个样子,王庭文立马说道:“主席,我们查过,岳飞的后代无论哪个时期都没出现过汉奸!人人立场坚定!”

毛主席登时笑了出来:“对啊!岳飞是民族英雄,爱国主义都凝聚在血脉里了,这就是影响力!”

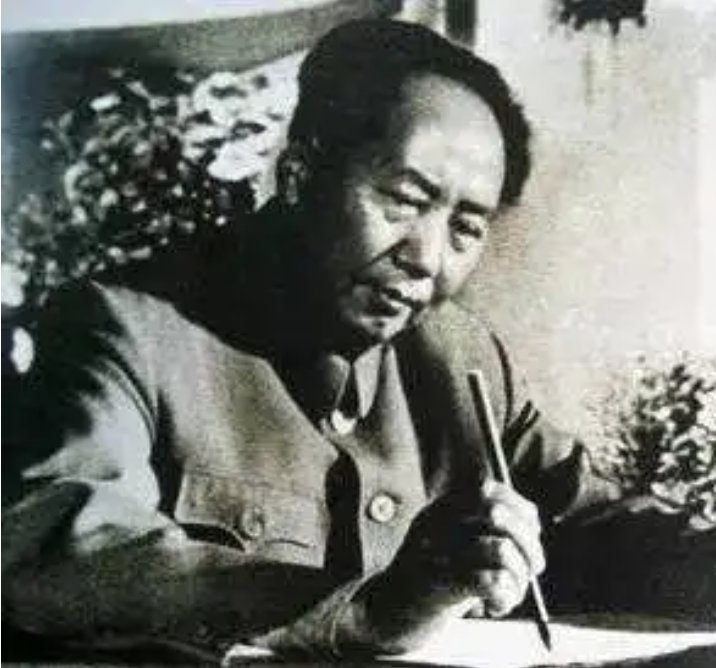

不久后,岳昌烈的两封书信被一齐送到了毛主席的手上,刚刚看过岳飞石碑的毛主席感慨颇多,当他看到信中的内容时,更是点头赞许,立即向旁边的同志询问岳昌烈的具体情况。

“傥不以词人垂老之寒瘦,奖之膏火,供其乏困,或亦为赤羽千膳,好整以暇之所许耶”

信中求助真情流露,却也不失文人特有的矜持,不卑不亢,有理有据。

毛主席一下子就断定此人斯文儒雅,文学底蕴深厚。

毛主席大笔一挥,于信封上写道:“可酌情救济”。

毛主席这几个字里藏着深意,浙江省政府和桐乡县政府接到主席的批示后,思考了许久,终于明白了主席的意思。

其实写上个“可救济”就行了,既然是酌情,就说明这里不仅有毛主席对英雄后代的保护之意,更是不愿让岳昌烈老先生感受到有被人救济的感觉,毕竟文人风骨尚在、先祖遗风未逝,过度的保护反而会让老先生无所适从。

几经安排之后,政府适当地对岳昌烈老先生进行了生活补助,并考虑到老先生的知识和学识,决定聘用他担当文史研究馆的馆员,协助撰写、补全历史资料和回忆录。

“某一把老骨头尚有用武之地,可幸可幸!”老先生开心地说道。

1970年初,一夜大雪后满城上下银装素裹,岳昌烈视力渐渐不好,不慎跌落到街边一处阴沟中,风雪掩盖了他的声音,第二天清晨,等到人们发现他的时候,他已然没了呼吸。

斯人已去,在历史的长河中,中华民族从来不缺少为国家、人民砥砺前行的英雄,“精忠报国”的思想牢牢地刻在了每一个中华这是一种传承,更是一种民族的信仰!

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com