友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

近七日浏览最多

最新文章

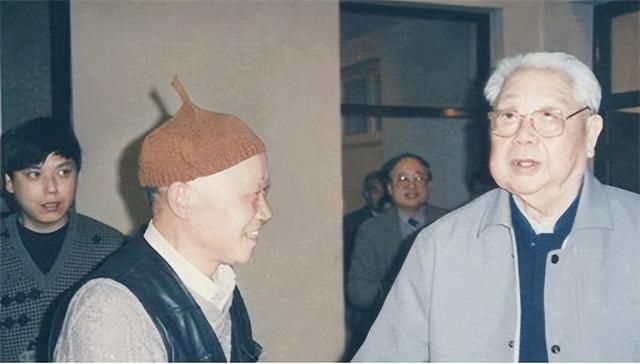

陈锡联担任副总理,1976年主持军委工作,80年遭免职,儿子是中将

在革命的烽火年代,人们提及“三陈”这一称呼,无不敬仰。他们指的是陈赓、陈锡联、陈再道,三位在战场上各领风骚的将军。尤其是陈锡联,以其在战场上的勇猛和能打硬战、苦战而闻名,被亲切地称为“小钢炮”。

陈锡联,这位来自湖北黄安高桥彭家村的男儿,从小家境贫苦。父亲的早逝让他承担起了家中的重担,与母亲相依为命,肩负起照顾一个弟弟和两个妹妹的责任。为了维持生计,他们母子俩走南闯北,四处乞讨,体验了人世间的冷暖与艰辛。

1929年的一个春日里,陈锡联做了一个决定,一个将彻底改变他命运的决定。他听说参军可以减轻家庭的负担。那天夜里,他轻手轻脚地从母亲身边起身,踏上了前往邻村加入红军游击队的旅程。从此,他踏上了征程,开始了他的军旅生涯。那时,他只有14岁。

陈锡联不仅天生具有军人的素质,更重要的是,他在战火与硝烟中成长,逐渐展现出了自己独特的军事才能。他在战场上的表现,总是勇往直前,无所畏惧。特别是在一次次的硬仗、苦仗中,他总能带领着他的部队取得胜利。正是这样的经历,让他获得了“小钢炮”的称号。

在一次次的战斗中,陈锡联不仅展现出了自己的勇气和智慧,还展现了他深厚的人民情怀。有一次,他带领部队在一个小村庄驻扎时,村里的孩子们围着他,好奇地看着这位年轻的将军。陈锡联笑着与他们聊天,告诉他们关于坚持和勇气的故事。他的话语中充满了对未来的希望,也激励了村里的人们。

随着游击队升级为正规红军,陈锡联的军事才能迅速得到了认可和发挥,他成为首批被提升为班长的士兵之一,并很快加入了中国共产党,成为党的忠诚战士。他在战场上的表现始终勇敢而智慧,不仅仅是冲锋在前,更擅长运筹帷幄,制定出色的战术策略。这样的才能自然而然地让他在军中脱颖而出,晋升速度快得让人惊叹。

然而,陈锡联的快速晋升也引发了一些议论和猜疑。有些人不能理解他的成功,甚至抱怨不公,直接向上级反映,要求一个合理的解释。但陈锡联从不为这些杂音所动,他知道自己的每一步晋升都是硝烟中换来的,是用实际行动和战斗成果证明了自己的价值。

与常规部队不同,陈锡联指挥的部队善于打“非常规战”,他们不拘一格,灵活应变,能够完成看似不可能的任务。在一次任务中,他们几乎不损一兵一卒就俘虏了敌人一百多人,这样的战绩不仅震惊了友军,也使敌人闻风丧胆。这样的成就,无疑为他赢得了更多的荣誉和晋升的资格。

1955年,随着新中国成立后的首次军衔授予,陈锡联被赋予了开国上将的军衔,这是对他军事才能和贡献的最高认可。这一荣誉不仅仅是对他个人的肯定,更是对他领导下的部队及其战斗方式的认可。

在新中国的早期岁月里,陈锡联凭借着他在军事领域的卓越贡献,成为了国家的重要栋梁之一。他曾经历过沈阳、北京两大军区的重任,1975年更是被召回中央,出任国务院副总理,并在随后的一年里主持军委的重大工作,成为那个时代最耀眼的星之一。

然而,岁月和战争给他带来的创伤,也在无声中侵蚀着这位英雄的身体。历经四次重伤的他,身上留下了难以磨灭的痕迹,这其中包括四处弹伤、左手大拇指的残疾,以及导致右耳失聪的颈部伤口。随着年纪的增长,这些伤痛对他的影响越发深重,成为他难以继续担负重任的原因之一。

到了1980年,陈锡联因坚持“两个凡是”的政治立场而面临着外界的批评和挑战,最终不得不离开了他一生献身的公职生涯。在这个转折点上,他已是耄耋之年的65岁。

退下公职岗位的陈锡联,将更多的心思放在了家庭和后代的培养上,尤其是对他的儿子陈再方。陈再方不仅继承了父亲的军人血脉,更有着深厚的学识背景,曾在北京大学中文系深造。经过父亲的悉心指导和自己不懈的努力,陈再方在军队中稳步前进,贡献突出。他的军事生涯亦是辉煌的,从一名普通的士兵成长为了有着重要影响力的军事领导人,2004年被授予少将军衔,2011年更是晋升为中将。

图片来自网络,如有侵权,联系删除!

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com