萨沙历史上的今天。

作者:萨沙

本文章为萨沙原创,谢绝任何媒体转载

有人说抗日战争时期日本军队非常惧怕福建军民,这是真的吗?福建军民是如何抵抗的?1938年5月10日:日军占领厦门。

确实如此。

福建是中国的重要沿海省份,也是中国比较重要的省份。

奇怪的是,二战中的日寇没有占领福建全省,仅仅占领了福州和厦门等沿海城市,基本放弃了福建内陆地区。

为什么会这么做?

是有原因的。

其一就是,福建地形阻碍了日寇进攻。

早在清末,英国人曾强行开辟福州为通商城市,然而没多久就基本放弃了。

原因不复杂,福建大部分地区都是山地,交通相当不便。

福建北部的浙江省地形是多山地,叫作七山二水一分田。

福建就更夸张,是八山一水一分田。

福建全省长宽都有500多公里,其中高达75%地区为山地,丘陵则有15%,两者相加高达90%,平原只有10%。

关键福建的山地不是北方那种单纯的黄土山或者岩石山,地形非常复杂,植被还非常茂盛。

没有铁路时代的福建,省内运输完全依靠公路,准确说是山路,是非常困难的:福建民间,有“闽道更比蜀道难”的说法。北宋熙宁十年(公元1077年),唐宋八大家之一的曾巩由江西到福建,他六月从老家江西南丰出发,八月才到福州。直线距离仅300公里,途中竟整整走了两个月。曾巩应郡守程师孟之邀作《道山亭记》,文中就先用了一大段笔墨来吐槽,记述这一趟行程的山路艰辛,走得太不容易了。“山相属无间断,累数驿乃一得平地。”“其途或逆坂如缘絙,或垂崖如一发,或侧径钩出于不测之溪上。”“负戴者虽其土人,犹侧足然后能进。非其土人,罕不踬也。”

资料中这么写:在福建民间,有“闽道更比蜀道难”的说法。从关中入川的路线虽然异常险峻,但越过秦岭、进入蜀地之后便是内部交通便利的四川盆地,号称“天府之国”。

入闽的道路则不同,福建北有仙霞、西有武夷、南有博平诸大山脉蜿蜒边境,把闽地和外界割裂开来;闽中则有鹫峰、戴云两山脉,从东北至西南贯穿腹地,山地和丘陵约占全省总面积的90%。闽地的河流也大多自成系统、互不贯通、独流入海。

可以想象,当年近六旬的曾巩从江西翻过纵横550公里、平均海拔1000米的武夷山脉后,满目依旧是丘陵山峦延绵不绝时的心境。

直到清代,福建全省才有五条出省驿道和七条县际驿道。那么,这几条道路状况如何?闽浙、闽赣、闽粤,每一条驿道都需翻越连绵不绝的山林沟壑,一路山高水险,野兽蛇虫出没,更可怕的是沿途强盗土匪众多,危机重重。

到了新中国建立,福建省内交通运输仍然是大问题:据《福建省志·交通志》记载,截至1949年中华人民共和国成立前夕,福建全省69个县市,有46个县市不通汽车,其中有18个县没有一寸公路,勉强可通车的公路只有945公里。民营汽车运输企业由1933年最高峰时的110家降至28家,全省仅剩客、货车863辆,其中大部分破烂陈旧,停驶待修。

福建省内交通困难,最直接的表现就是出现了大量不同方言:现代汉语有七大方言,福建就有五种,闽语、客家语、赣语、吴语和官话。而闽语又包括闽北语、闽东语、闽南语、闽中语四种,同一语言中,又有腔调发音的不同。在福建,两个村子明明只相隔一座小山、一条小河,方言却可能有极大不同,互相鸡同鸭讲。

第二,福建的资源匮乏。

福建山区从古至今,也不是什么富裕的地方。

山区的出产很少,资源也匮乏。退一步说,就算山里有资源,也难以运出来。

明代之前田少人多出产少,福建山民连生活都非常困难。

一旦遭遇荒年,福建山区就会出现大面积饥荒。由于地形原因,政府救灾都很困难,饥民大量饿死也不稀奇。

为什么宋元明清时期,全国甚至全世界都有不少福建商人或者打工者?

就是山区养不活这么多人,只能背井离乡讨生活。

红薯这种重要的作物,本来生长在美洲,被西班牙殖民者带到了殖民地菲律宾种植。

有趣的是,红薯之所以传入中国,就是因为福建人的自救。

明代一个秀才陈振龙,目睹家乡福建长乐无田无粮,无可奈何下只能放弃科举考试转而经商,先养活自己再说。

陈振龙在菲律宾经商成功,赚了很多钱,却在1593年接到老家遭遇大旱灾的消息。

陈振龙已经将妻儿接到菲律宾,不会因此饿死,却心忧炭家乡人。

自古救急不救穷,福建各地饥荒已经持续了上千年,总要找到解决的办法。

聪明的陈振龙突然想到了菲律宾山区种植的红薯,这岂不是福建人的救命粮食?

红薯的藤蔓郁郁葱葱,一锄头下去能挖出一大串的果实,产量十分大。关键是,红薯既可以生吃,也可以烤着吃,煮着吃,饱腹感很强,很耐饿。

而红薯最牛逼的在于抗旱,同像鱼一样需要水的水稻相比,红薯几乎不喝水。

同时,红薯还能够大量在山地种植,不需要太多的肥料和人工培育,产量又很高。

这种适合在缺水山区种植的东西,简直是福建山民的救命粮。

陈振龙冒着生命危险,好不容易将红薯带回福建,由此改变了当地的生态。

很快,福建的大多数地方都种上了红薯,饥荒问题也被解决了。巡抚金学曾在陈振龙红薯种植方法的基础下,写出了我国第一部薯类专著《海外新传》。而由于菲律宾当时属于番邦外国,所以又把红薯叫做番薯。在饥荒年间,有句话叫做:“乡民活于薯者十之七八”,意思是大多数百姓在饥荒年间都是靠红薯活命的。

上面扯了这么多,只是说明福建山区的资源匮乏,甚至粮食都不足。

在日寇看来,占领这些山区的意义不大。不能借此抢夺到财富和资源,日军又何必全面出兵?

所以,日军占领了福建沿海一些城市以后,就没有继续深入内陆。

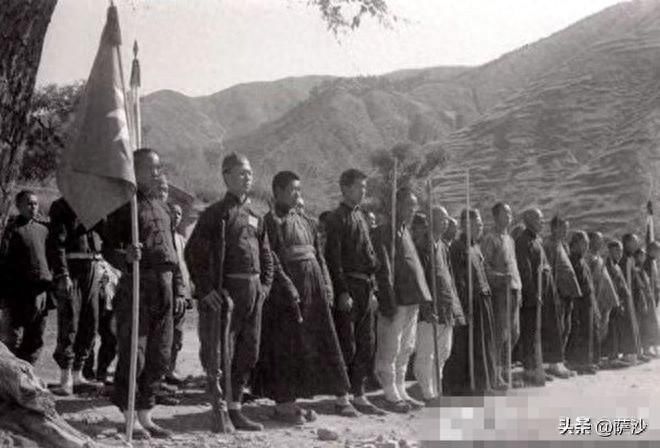

第三,福建人不好惹。

不要说古代的福建,就算改革开放前的福建,同今天也有很大区别。

福建的乡下由于常年闭塞,非常保守。

即便宣扬了多年的马列主义,共产主义思想,乡民的宗族观念很强,只相信同姓血缘。

同姓的乡民多听族长的,不听政府干部的。

同时,福建山民性格凶悍,好勇斗狠,可不好惹,最好的表现就是宗族械斗。

清代学者赵翼说 :“闽中漳泉风俗好名尚气”、“民多聚 族而居 , 两姓或以事相争 , 往往纠众械斗 , 必毙 数命 , 当其斗时 , 虽为翁婿、甥舅不相顾也。”

清嘉道间的张岳崧也说 :“闽之漳泉 , 粤之潮嘉 , 其俗尚气好斗 , 往往睚眦小忿 , 恃其族众 , 聚党至千百人 , 执铤刃火器 , 订期而斗 , 死伤相属 , 或寻报复 , 世为仇雠”。诸如此类的记载与说法在沿海地区的方志中屡见不鲜 。

直到民国时期,福建宗族械斗是寻常事,当地人毫不稀奇。尤其是很多敌对宗族,早在明代时期就已经械斗结怨,之后互相仇视数百年,直到今天还有不能通婚的族训。

在清代,福建宗族械斗已经成为动摇政府统治的严重问题。很多宗族内的男性,有百分之七八十参加过械斗,搞出人命更是稀松平常。

清代统治者唯恐地方失控,一再严厉打击:雍正皇帝不得不于雍正十二年颁布训戒漳泉械斗的谕旨 , 文说 “朕闻闽省漳、泉地方 , 民俗强悍 , 好勇斗狠 , 而族大丁繁之家 , 往往恃其人力众盛 , 欺压单寒 , 偶因雀角小故 , 动辄乡党械斗 , 酿成大案。及官司捕治 , 又复逃匿抗拒 , 目无国宪。两郡之劣习相同 , 而所属之平和、南胜一带尤为著名 , 此中外所共知者。”

只是,历代满清皇帝的各种政策全然无效,地方上该打还是打。

到了清末民国初期,宗族械斗更是夸张。除了械斗武器转变为火器以外,打斗时间也从几小时或者一两日,变为数十天甚至数月。有的宗族大规模械斗,可以断断续续持续数年甚至数十年,从爸爸一辈打到儿子。

光绪年间晋江的都、蔡两个宗族械斗 ,双方械斗时间持续长达6年之久 , 死亡300余人 , 伤者无数,时田无余谷 , 民不聊生。

关键在于,这种规模宗族械斗还不算非常大的:在沿海地区的诸多械斗案件中 , 影响面最广、持续时间最长的械斗当属仙游的“乌白旗械斗”和泉州的“东西佛械斗”。 据施鸿保《闽杂记》记载 : “乌白旗之始 , 起于仙游洋寨村与溪里村械斗 , 洋寨村有座大帝庙 , 村人执庙中乌旗领斗获胜 ; 溪里村有天后庙 , 村人遂执庙中白旗领斗亦胜。由是二村械斗常分执乌白旗 , 各近小村附之 , 渐及德化、大 田、南安等处 , 一旗皆万余人 , 乌旗尤强。”乌白旗械斗不仅播及闽南广大地区 , 同时对莆仙地区的影响也颇大。且延至解放前夕。

泉州的“东西佛械斗”则更为复杂 , 传说是 清康熙年间施琅和富鸿基两家族挑起的 , 渐蔓延 至泉州市区、市郊外及晋江、惠安、南安各乡。只因口角细故 , 导致大动干戈 , 据吴增《上香山》诗描述 : “东佛去取火 , 西佛去接香 , 旗鼓各相当。最怕相逢狭路旁 , 狭路相逢不相让 , 流 差蓦地相打仗 , 打仗打死人 , 石片弹子飞如尘。 东家妇 , 西家叟 , 茫茫丧家狗 , 孩子倒绷走 , 神 魂惊去十无九。后年五六月之间 , 怪汝又去上香 山。”

满清统治者烦恼于福建宗族械斗,地方官更是苦不堪言,甚至不惜辞职回家,还四处抱怨:“无日不斗、无地不斗、无族不斗”。

民国时期,宗族械斗规模稍小,仍然多如牛毛:民国年间 , 泉州东门外 田园坑与后园争夺水源发生械斗持续 7 年之久。 晋江陈埭西边村与高岑村因争夺沙塘引起械斗 , 延续15年 , 双方各有死伤 , 连孩子都不能幸免。

这些宗族械斗可不是只是针对敌对宗族,而是谁敢来惹事就打谁,连政府军也不放过:民国十三年 , 安海发生黄、颜、张械斗 , 驻泉州北洋军阀孔昭同派兵弹压 , 结果反遭张林村村民的武装反抗 , 军队反被打死27人 , 其中一名是连长。

福建宗族不好惹,而日军是声名狼藉的兽人军队,所到之处都是烧杀淫掠。

以福建山民的性格,肯定要同你拼命,绝对不会坐视不理。

日军攻打广西、湖南期间,当地民众也是奋起抵抗。

以攻打广西为例,几乎村村都有民团乡勇袭击日军,老头、少年都操起土枪射击,日本人到处挨打。

可以预计,只要日军深入福建山区作战,一定会遭遇同样的情况。更要命的是,福建山区简直就是中国版的阿富汗,是非常适合打游击的圣地。当地乡民熟悉地形,利用山地频繁袭击日寇,后者根本没有办法。

即便不在山区,福建人也是不好惹的。

大家看看这个战例。

日军在1944年突然第二次攻打福州,全市军民立即撤退,只留下消防大队进行灭火。

没想到,日军进军速度很快,部分老百姓没有来得及撤退就被包围,包括消防大队的战友和民众。被包围的民众,除了《南方日报》社福州分社、一些外籍人士,还有协和高级护士学校的护士。这些女护士如果落入日军手中,后果不堪设想。

可惜,国军正规军都撤退了,情况十分危急,只能让负责灭火的消防大队自行援救。

消防大队哪里有救人的能力,只能向当地乡民要求帮助。由于日寇在福州附近烧杀,引起了乡民的极大仇恨,人人都愿意打鬼子。

一瞬间,青年团福州战地青年服务队、福州青年国术社、闽侯县民众抗敌自卫队等五花八门的团体都愿意参加行动,很快拉起了300多人。

人数似乎不少,武器极为差劲,只有一些老旧步枪,一挺有故障的轻机枪,所有人都没有作战经验,有的甚至不会开枪。

在300多突击队员反攻入福州城时,一些当地民众竟然纷纷拿着土枪、大刀、长矛甚至扁担,主动加入部队,一起参加反攻。

经过残酷的肉搏战,他们终于救出大部分被围困的平民,毙伤日寇20多人。

突击队毕竟不是正规军,战死29人之多,受伤数十人。牺牲的除了突击队员,还有自发参战的民众,包括用竹扁担杀敌的刘太平,手执木棍作战的16岁少年郑乌鼻,以及高擎国旗冲入敌阵搏斗、年仅14岁的小学生柯云炳等。

看看,拿着木棍扁担都敢同日本人干仗。

这段时期,日军在福州到处遭到打击:日军“不敢单人出行,出则武装结队”,“入夜即告戒严,盖敌惧怕我突袭之故”。

这还是在地形平坦的福州,如果日寇深入山区又会如何?

其实,日军曾经做过评估,认为占领福建全省需要驻扎10万以上军队。由于存在运输瓶颈,日本根本无法维持这么多驻军的日常物资消耗,只能放弃了。

最后说一句,萨胖的祖籍是福建。

声明:

本文参考

图片来自网络的百度图片,如有侵权请通知删除。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com