友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

万伯翱:追怀马识途老

36

0

相关文章

近七日浏览最多

最新文章

马识途老走了。想起相见、相识、相知的日子,泪水纵横,哽咽声声……

1952年,经父亲推荐,马识途被调到成都城市建设委员会工作。不久又受命负责组建四川省建设工程局,担任四川省建设厅首任厅长。1956年,父亲首任国家城市建设部部长,此时,上下级关系,自然在工作中交集就多起来。我记得1960年,他到北京开会,在电话中问我父亲要了我家的地址,乘坐公交车来看望父亲,聊聊工作。父亲是山东曲阜师范毕业,后又教过书,对文人马识途显然很感亲切。两人对大西南的发展聊得十分投机,更重要的是两人对城市建设、规划有着共同的愿景。

马老每发表一篇作品总是第一时间寄给我父亲,要么请他指正,要么请他批评。在父亲床头上常常放着马老发表在杂志上的一些小说作品。1962年,我到河南黄泛区农场劳动锻炼。我的被子里有几本用牛皮纸包裹的杂志,分别是《四川文学》1960年5期,《人民文学》1960年7月号、1961年3期,这是父亲的秘书和二弟仲翔放进去的。也就是从这时候开始,我读到了马老的作品《老三姐》《找红军》《清江壮歌》。这些作品成了艰苦劳动后煤油灯下的精神寄托。

2011年11月,我有幸出席中国作家协会第八次全国代表大会。翻开代表名册,马识途的名字赫然出现在名单之中。开幕式结束,我见马老被众多作家、记者围着,便急步冲过层层包围,握住了老人家的手,并附耳说,我是万伯翱。他慈眉善目地笑着说:“认识,认识,我们是老朋友了。”便邀我到他住的套间做客。我们的交谈从19时到22时,从我父亲与他在重庆的交集聊到他多次到部机关和我家看望,再到文学、书法。当我谈到在下乡岁月把他的作品当精神食粮时,他谦虚地说:“写着玩的,写着玩的,不能登大雅之堂。”临别时,他将一张写好家庭地址、电话的纸条交给我,让我有时间一定到他家做客。

次年9月,我来到成都,马老不顾97岁的高龄亲自到家门口迎接。楼房相对陈旧,没有电梯。客厅挂有他与巴金、张秀熟、沙汀、艾芜的合影及书法作品,这便是人们常称的文坛“蜀中五老”。给我印象最深的是,他在阳台上置办了一台“汗马”牌健身自行车,用他自己的话就是,每当骑着这健身车时,自己就像一匹老马,在疾风中飞驰,任凭背后的白色鬃毛随风飘散,直到这些鬃毛把自己的眼睛遮住……

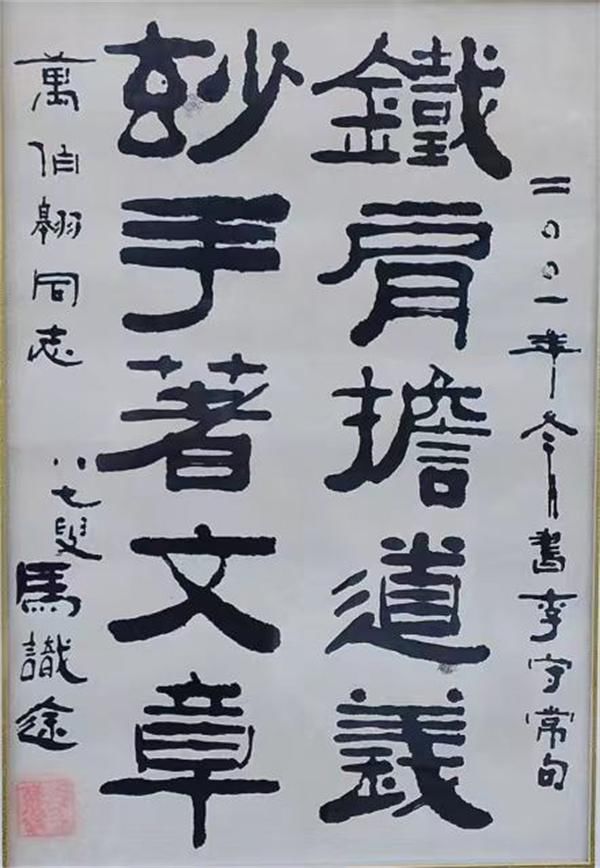

马识途为本文作者(左)题字

当听说我正在筹备北京爱心万里公益基金会时,他伸出大拇指说好。他拿起笔来:“我就写一首毛主席的诗词《卜算子·咏梅》吧!”只见他端坐在桌前,手指微曲,如锥般的笔尖在纸上写下一行“风雨送春归”后,身体微向前倾,接着又飞快地写着“飞雪迎春到”,每一个字都显得矫健雄奇,气势磅礴。当写到“已是悬崖百丈冰”的“已是”时,凝神静气,仿佛整个世界都静止了,只有笔尖在纸上舞动的声音。写罢,马老侧身而立,一手提笔,另一只手按在膝盖上,自然下垂,袒露出一种气吞山河而又从容不迫的气质。

马老曾笑着对我说,我只是作家里会写字的,从不敢以书法家自命。然我视马老的墨宝为生命之绝唱,不朽之画卷。

斯人已逝,风范永存,特撰此文,以寄托哀思。(万伯翱)

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com