2011年1月19日,郎朗受邀前往白宫,演奏了一首经典曲目《我的祖国》,就是几乎每个中国人都能张口就来的电影《上甘岭》的插曲“一条大河波浪宽……”

明明是一个很正常的表演,结果国内一群公知破防了,上演了一处二十一世纪的“友邦惊诧论”,说郎朗在白宫弹《我的祖国》是“辱美”。

大家可能不知道那个时候的公知有多逆天,那真是群魔乱舞乌烟瘴气的年代,我随便找一篇当年攻击郎朗的文章,当时互联网舆论的逆天程度是这种千倍万倍——

这事还有一个非常搞笑的后续,美国官方都被中国这些二鬼子们弄烦了,白宫发言人专门发表了一个声明,表示郎朗的演奏并无不妥——

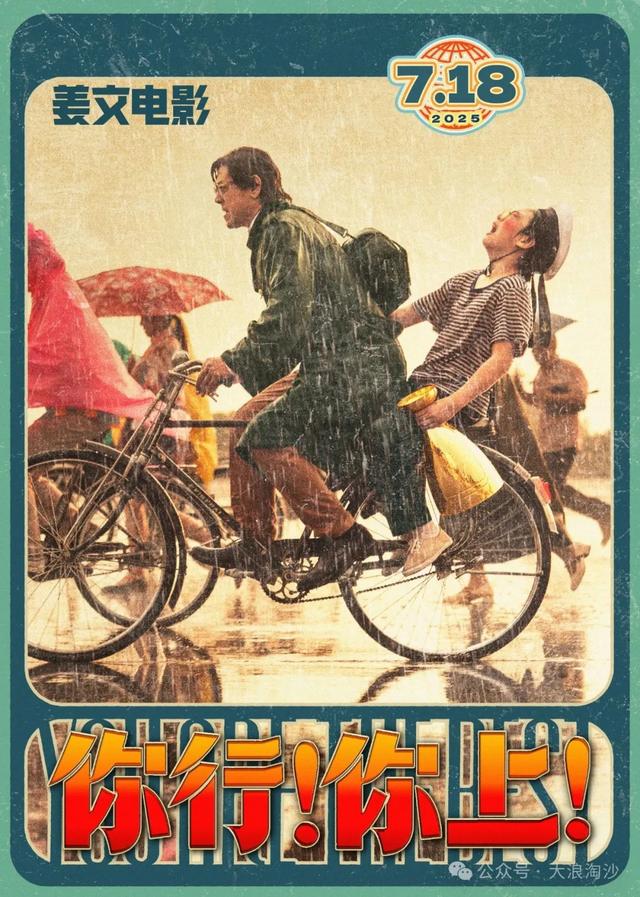

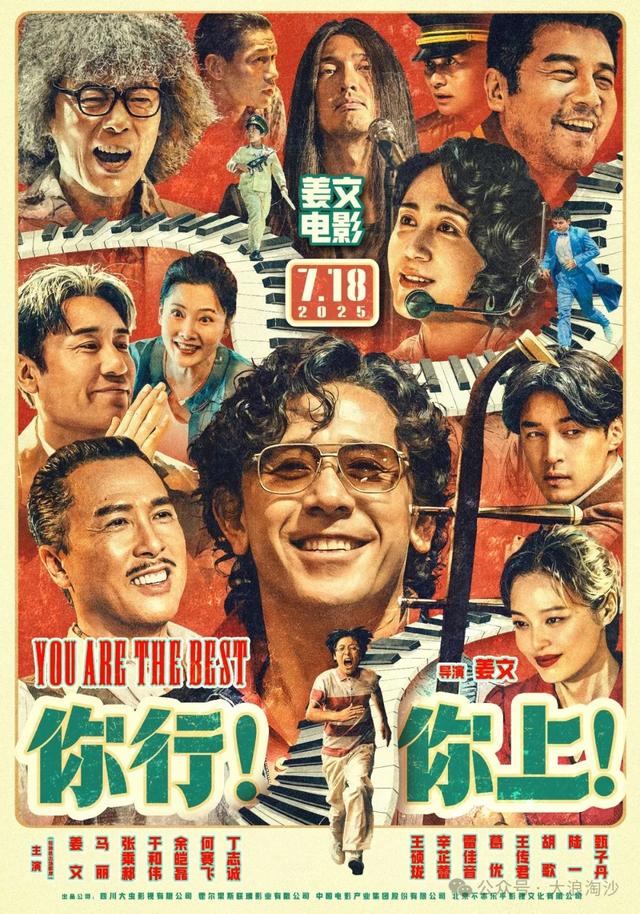

上述是一段真实的历史,而姜文的新作《你行!你上!》则把郎朗真实的成长经历与其所代表的意象和象征,进行了一段平行蒙太奇的交织:历史即是人生,人生即是历史。

《你行!你上!》好就好在“醋”的浓度过高。可能姜文对于舆论对其作品的过度解读已经有点厌烦了,他最近两部的作品已经完全不搞“暗示”了,而是赤裸裸的、超大剂量的“明示”。

本片的一个小高潮,就是少年郎朗搬家时,钢琴从楼上吊下来,他在吊台上为小区居民演奏了两首歌曲,背后万家灯火万家瞩目,最后以大家一起大合唱为结尾。这两首大家都听得出来,分别是《浏阳河》和《保卫黄河》:

浏阳河弯过了九道弯

五十里水路到湘江

江边有个湘潭县哪

出了个毛主席

领导人民得解放啊咿呀咿子哟

毛主席像太阳

他指引着人民前进的方向

我们永远跟着毛主席呀

幸福的日子万年长咿呀咿子哟

风在吼,马在叫,

黄河在咆哮,黄河在咆哮,

河西山岗万丈高,河东河北高粱熟了,

万山丛中抗日英雄真不少,

青纱帐里游击健儿逞英豪,

端起了土枪洋枪,

挥动着大刀长矛,

保卫家乡,保卫黄河,保卫华北,

保卫全中国!

这两首歌曲最后又一次出现在了片尾曲中,这就是导演要“明示”给你——别瞎猜,这就是明牌的本来意思。

我认为郎朗的意象代指,其实就是“少年中国”的象征,电影反映的就是中华民族从近代一路“开挂”逆袭崛起的过程。

首先片名很有意思,最初叫《英雄出少年》,后来改为网络流行语“你行!你上!”。这种改名很"姜文",用戏谑的方式消解传统叙事,估计姜文可能觉得至少在题目里不要太过于“明示”了。而英文片名最初是《Let the Music Fly》(现在改成了You are the Best)与《让子弹飞》形成互文,其实暗示了主题的连贯性。

开头有一个台词就很有味道:“天花板上头是啥?”既是父子对艺术巅峰的追问,也是“少年中国”在懵懂时期的仰望与追寻。

电影花了很大篇幅展示这对父子如何一步步打拼,从沈阳的小琴房最终站上了美国纽约最顶级的卡内基音乐厅舞台。这条闯关的路上充满了现实的残酷和父子的碰撞。父亲管得极严,有时用(相对)极端的手段督促儿子;儿子在严苛环境下成长,承受着超越其年龄的巨大压力——不管是高强度的练琴,还是高度紧张的比赛,以及形形色色性格的老师。

片中父亲那句反复吼的“你行!你上!”,既是对儿子的逼迫和要求,也像是他们俩面对所有困难时不认命、不退缩的态度。

“你行!你上!” 和“让子弹飞”的“不许跪”一个内核:别认命,敢拼才有路。

决赛场那架钢琴早就不是乐器,成了撞开西方艺术大门的攻城锤。当美国钢琴老师弹错音符跳水,无法为郎朗配乐时,郎国任拿出了他那把饱经沧桑的二胡,这是一个非常有象征意义的情节。

台下那些白皮肤蓝眼睛们终于明白,这爷俩拼的压根不是几个音符,是一代人把脊梁骨挺直的狠劲儿。姜文的镜头语言斩钉截铁:我们站上你们的台子,不捧你们的场子,我们要用自己民族的乐器,演奏自己的雷霆。

姜文的民族情怀始终带有一种冷峻包裹的温情:在《鬼子来了》中,当马大三被他自己“饲养”过的俘虏砍下头颅,画面瞬间从黑白转为令人窒息的满屏血红。这个超越现实主义的表现主义手法,是姜文撕开历史遮羞布发出的最强音——它不仅是马大三个体生命的终结,更是对整个民族近代以来因愚昧、妥协所承受巨大苦难的血泪控诉。

姜文曾坦言,拍摄《鬼子来了》是出于一种“想让日本人承认历史”的责任感,但更深层的,是借这血肉横飞的一幕,向自己的同胞发出振聋发聩的警示:回避历史伤疤的“健忘”和面对暴力时的懦弱幻想,只会招致更深重的毁灭。他的民族情怀首先建立在对历史伤痛毫不回避的直视和深刻省思之上,这种“痛感”构成了他作品中民族叙事的沉重底色,也是唤醒民族自觉的逻辑起点。

《你行!你上!》虽然不如《鬼子来了》如此沉重,但也包含着“痛并快乐着”的民族崛起之路。可能姜文年纪越大心越软了,不忍心再像《鬼子来了》那样“虐”观众,但他对这片土地饱含的深情是不变的。

电影中郎朗的“老师”们,也颇具有象征意义。

并不是每一个“老师”对郎朗都是好的,其实很多老师都是有各自目的或是方向不对的,这可能对应着中华民族崛起过程中,那些为了探索和前进必然要走的“弯路”。

不知道大家看电影的时候有没有留意到一个细节:姜文带郎朗去沈老师家学琴的时候,伟人像是顺时针转动的;而去欧亚老师家学琴的时候,伟人像是逆时针转的。

欧亚就是那个说郎朗弹琴是“打砸抢”弹法的老师,然后拒绝教郎朗。这是一个很暧昧的情节,因为电影中没有交待郎朗改变了弹法,那也就是说郎朗就是用欧亚老师嫌弃的这种弹法冲出中国、走向世界、横扫美日欧。

大师诸葛伯乐也很有趣,在苏联留过学,张口称“达瓦里氏”。但是他要求郎朗“离开父亲,跟随老师”,要求他对郎朗人生道路的全面掌控权。这不是就当年“老大哥”苏联的象征么?苏联确实当过我们的老师,但我们最后也没有走苏联的道路。

后面郎朗的老师就换成了美国人,这估计也是有象征意义的。美国老师给他找了经纪人,老师和经纪人的共同点就是:让你练到四十五岁,才能出道。或许这就是暗示了美国对我们的态度——可以帮你,但你只能跟在我身后,不能在高新技术或其他领域超过我。很明显,郎朗和郎国任也没走美国老师和经纪人规划的道路,而是自己闯出了一片天。

最后郎国任用东北话开除了美国经纪人福尔摩斯,就像他用东北话驳斥“达瓦里氏”诸葛伯乐一样,“这就是一种自信”。郎朗只是一个十六岁的璞玉,郎国任就敢这样拒绝业界前辈、商界大牛,坚持走自己道路,这种象征意义是不言而喻的。

当年我们一穷二白的时候,“一个拳头打美帝,一个拳头打苏修”,愣是打出了冷战第三极,打出了第三世界最高的统战价值。但凡我们不能独立自主发展,成为美帝或苏修的附庸,我们在后冷战时代的外交局面都绝没有这样海阔天空。

不过值得一提的是,郎朗这几任老师并不是脸谱化的正面或负面形象,欧亚老师虽然被郎朗吓晕了,但是在打分上也尽量做到了客观公正;诸葛伯乐只是跟郎国任有路线分歧,并不是不希望郎朗好,只是觉得自己的道路是郎朗最适合的道路;美国老师和经纪人,确实希望靠郎朗挣钱,但是他们提出的“音乐家四十五岁后出道,因为人生阅历越多对音乐理解越深”也未必没有道理。

这种不是非黑即白的形象还是充满魅力的。只不过郎国任太自信了,郎朗也太能打了,他们用实际行动证明这几位老师看错了。

但这几位老师也不一定就是坏人,只不过他们往往从自己的经验、自己的利益出发,中华民族的崛起终究是要走独立自主的道路。

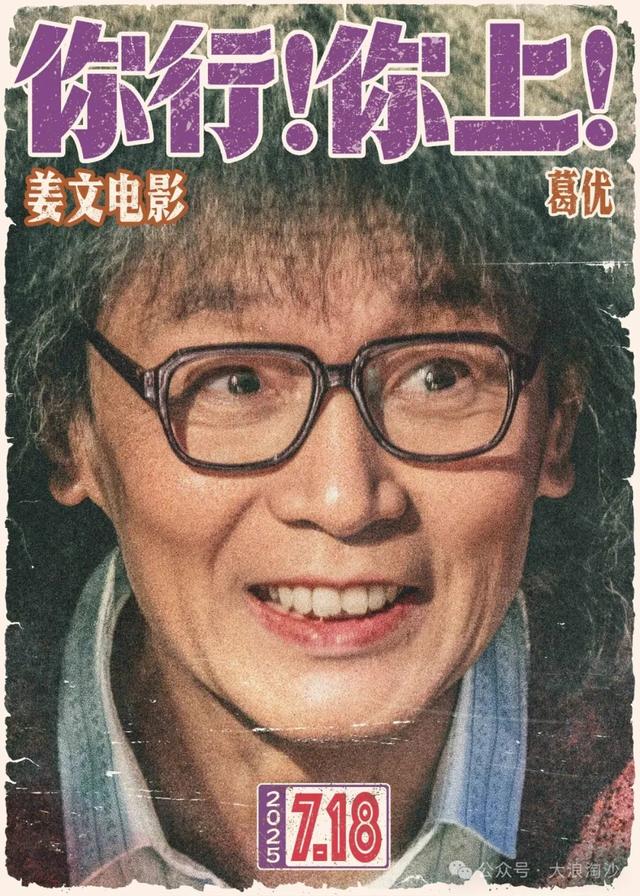

还有,第三任老师葛优的形象是爱因斯坦,电影中也反复出现了爱因斯坦吐舌头的照片。那我的理解是,如果欧亚老师拒绝的“打砸抢弹法”对应的是“德先生”,那么爱因斯坦这里对应的就应该是“赛先生”。

德先生、赛先生、苏联、美国都齐活了,也确实对应了“少年中国”成长的几大“老师”。

那么郎国任&周秀兰,以及邻居、警察、班主任、司机……那就是指引、保护、照顾“少年中国”成长的先锋队和人民群众了。

最后想说一说这部电影的艺术表现力。首先是姜文电影特有的强烈对比和暴力美学:比如《鬼子来了》,整部片子憋屈的黑白让人透不过气,偏偏砍头那一刀下去,血呼啦溅满银幕变成扎眼的红,这突然的颜色变化像把刀豁开闷罐子,让你疼得清醒——历史不是和风细雨,是血,是得用最直接的疼逼人记住的疼。

这份强烈的对比与暴力美学表达在《让子弹飞》里更肆无忌惮,火锅配子弹,火锅汤的热气混着子弹的硝烟,杀人场面用慢镜头放大了看,子弹的特写闪闪发光,他是借着鲜明的对比画面解构暴力本身。鸿门宴那场,仨人围着桌子转圈圈,镜头也跟着绕,权力像扯着线的木偶戏在你眼皮底下绷紧,随时能崩。这是姜文的狡黠,也是他的锋利。

《你行!你上!》中这种风格没丢,只是换了新战场——钢琴。郎朗每一次钢琴比赛、钢琴表演,都像一场战争,带着杀气腾腾的氛围与精神气。最后的演出,郎朗把自己抛起来,带着全身的重量砸在琴键上,音符就好像《让子弹飞》中攻打碉楼的枪林弹雨——银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。用枪炮般的音符喊出无数人心底中的那句话:中国人来了!

我觉得姜文这种鲜明的艺术风格和叙事方式是难能可贵的。当前电影市场被商业化、市场化主导——当然并不是说商业化有错——只是导致很多本应该深入思考、深入挖掘社会问题的艺术家们,纷纷变得浮躁与功利。

这几年翻拍国外经典作品非常流行,日本、印度、越南、泰国这些国家有些电影成功了,我们就把他的剧本买过来,翻拍一遍。这当然是商业上可行的策略——因为它们已经被市场证明成功了;但是从艺术上讲却是那些导演的失败,因为他们放弃了探索、创新、自我表达的可能性。

在这个影视艺术越来越功利化、浮躁化、敷衍化、套路化的时代,姜文一如既往地坚持自己鲜明的艺术风格是一件非常难能可贵的事情。审美毕竟是多元化的,鲜明的个人风格肯定不如“泛商业化”的套路片更有市场,但我对于此类作品都是高看一眼的。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com