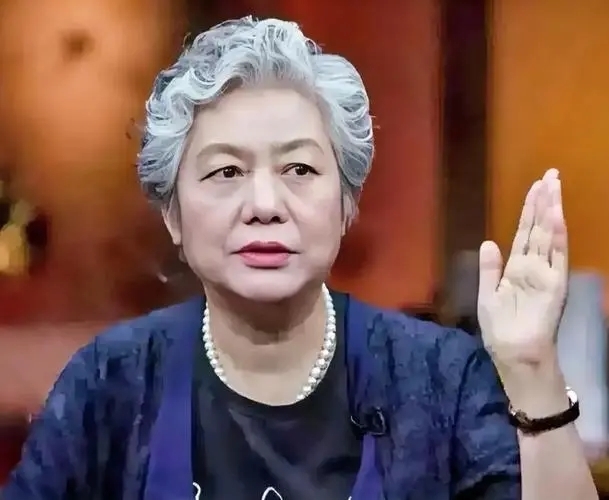

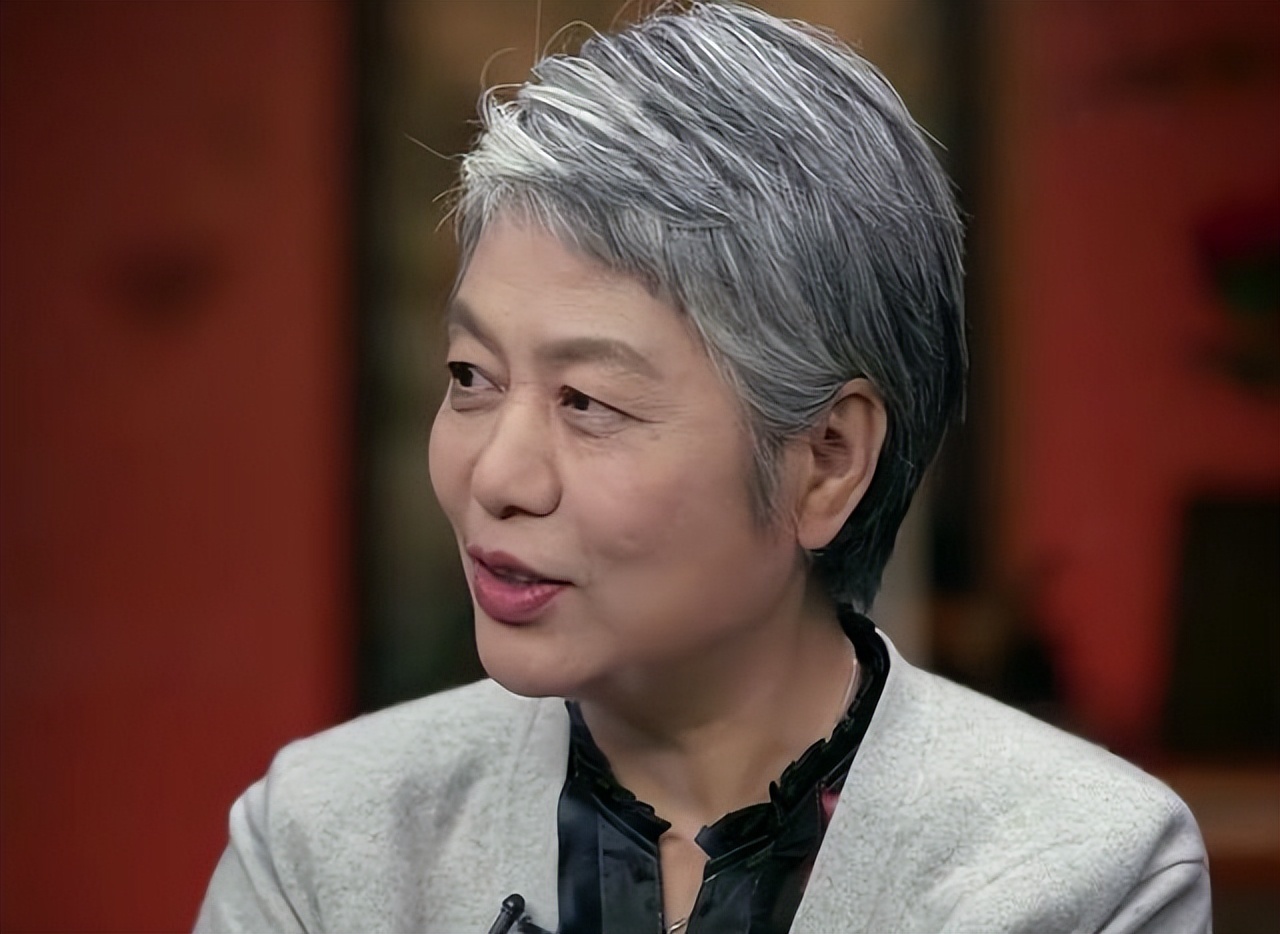

2024年3月19日,知名的心理学家李玫瑾女士在个人社交媒体上写道:

“尽管有人以法学、犯罪学专业行家为名,指责我在胡言乱语……本来我奉命少说话,但我仍说,是因为我的初衷想推动少年司法的完善。最重要的是,不让未成年人误解法律规定,减少他们因误读法律既祸害他人,又让自己一生蒙羞的危害性……”。

李玫瑾接着贴出其所写的文章截图,其主要认为:这些少年之恶行,并非一天所铸就,有人归责为学校或老师,主体并不具确定性,则法律如何去定责?

所以,李玫瑾得出结论:“父母把一个人带到这个世界上、理所当然地对这个人有全责”!——对孩子只生不养,只养不教,则皆属于不守法行为;同时,也违反人类的基本情感,因此,相关法律法规就应对此予以修改完善。

李玫瑾还举了一些具体例子:如一些父母过度宠溺、纵容孩子;还有家长将孩子扔给年迈老人等,并未负起监护责任,等孩子违法后,则作为监护人的父母,就应承担主要法律责任。

李玫瑾称,“成人刑法中不允许刑事转民事”——这是因为,“要杜绝有钱人用钱买命”。但是,未成年人杀人案,并不存在买命的问题。面对成文法永远滞后于“社会之问”的问题,则“为公正而立世的法律,对此不能无视,有缺就要补”。

李玫瑾于是建议修订未成年人保护法等法规,要求违法少年的家庭,应对受害者予以赔偿——如果有些家庭困难,无法一时赔偿到位,也应结合其罪行程度、影响及法定刑期,“可否选不低于刑期底限的年份,作为赔偿年限。如:故意杀人罪加上情节极为恶劣的被告人,可判15年至无期,那就在15年以上,寻找一个年限点……”

……

对于目前这个“公厕里扔炸弹——引起公愤”的典型案件,作为心理学家——特别是在犯罪心理学方面颇有建树的李玫瑾,虽公开声称“本来我奉命少说话”,但她仍然忍不住多次对此事发声,在这一点上,颇能彰显出这位学者的良知之所在!

“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,也可以改成“专家不为民说话,不如回家卖红薯!”——在如此令人关注,引发公众广泛讨论,令百姓感觉愤愤不平之案例下,有一些法律专家对于李玫瑾的观点,当然也可以自感更为专业,予以批评指责,但诚如李玫瑾所言:你们专家有这些功夫,何如给出更好的建议和解决之道呢?

对于未成年人犯罪,特别是处罚年龄如何依法规定与认定,这确实是世界法律界中意见难以完全统一之处——像不同国家,有的是比我们设定的年龄要大,但也有的国家法定的年龄要小。

那么,我们当然应结合中国的未成年人实际,比如,在当今信息发达的社会,少年的学习、认知等能力不断提早和提升的现实变化下,是否应适当修法,降低未成人违法年龄的认定呢?

《未成年人保护法》,不能变相成了“未成年人渣保护法”!——一定不能让未成人及其监护人们,普遍有了“我是未成年人,法律难以制裁我,所以,我就可以天不怕地不怕、为非作歹了”等错误认知与理念。

这显然就可以通过相对降低对未成年人违法年龄的认定,让此类少年犯罪得到相应惩罚,才能起到明显的警醒和震慑作用——这也是此次未成年杀人案后,在公众的讨论中,较有共识的一大方面。

而李玫瑾所言,“不应将主要责任归罪于老师、学校”之观点,或会引发不同的争议,但仍然有着一定的现实道理。

相对于家长而言,进行集体性培养教育的学校、老师,显然无法像监护人的家长那样,有针对性地养护、看护与监护未成年人,如果以“留守儿童”为由,一股脑地将教育责任推给学校,还同时把违法后的法律责任,大都推给学校与老师,也确实不太符合客观实际,也会让未来的教育机构与教育者们如履薄冰、无所适从了。

那么,如此逻辑之下,李玫瑾老师所言的“未成年人违法责任主要应由家长负担”,显然就大有道理了,也能成为公众的一个最大共识了!

相应的,对于未成年人犯罪之下,如何赔偿受害家庭的问题,特别是赔偿难时,李玫瑾老师提出了“按违法程度、影响及所判年限设定赔偿年限等”,也颇有建设性与可行性——所以,总体而言,李玫瑾老师所表达的观点与逻辑,还是非常值得人们与社会思考与讨论。

事实上,无论是法律专家们,还是国家的立法机构,以及关心国家法律建设的公众,在面对类似未成年人违法现象时,现在大都会多少有一种难言的无力感。

如果完全遵照现行法律,确实,很难令这些未成年罪犯怎么样,像此前报道的案例——13岁未成年男孩强奸8岁女童案,因年龄而不必承担法律责任,没过几天,男孩又大摇大摆地上学了。这样的情况发生,人们总会感觉非常憋闷,受害者更感憋屈与愤怒,但面对白纸黑字的法律条文,却又深感无能为力。

所以,这个时候,法律专家们,制订法规的国家机构,都应直面这一民心关注与所向的重要社会问题——就要深入讨论未成年人违法年龄设定的问题,就要考虑如何在此类案件中,惩处负有主要责任的家长问题,以及如何做好赔偿受害人的问题等。

所以,老百姓们所需要的,并不是那些抱着现有法规,死看硬守着所谓“有法必依”的条文,却看不到现实的变化,更看不到民心真正之所向!

如果专家们忘记了“法为民所设、法为民所依”,以及“法为民所用,情为民所系”的伟大法律理想,反而不如李玫瑾老师这样的“跨界学者”,更有着恤民之心、体民之情了,这也就难怪,网上会有着“专家不叫专家,教授不叫教授”等传言了!【原创评论:瑜说还休】

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com