他是一代中国画大师,因为生活穷困拉过黄包车,被同学戏称为“苦禅”。没想到这个名字却映照着他凄苦的一生。

妻子与徒弟私奔,儿子被情敌害死,自己遭到日本人的折磨。

他在84年的人生苦旅之中却并未向命运低头,最终留给后人一副傲骨。

拉黄包车的画家

1899年1月11日,李苦禅出生于山东高唐县一个小村庄里,原名李英杰。

父母虽然是生活贫困的农民,却不遗余力地支持儿子读书。

李苦禅自己也很争气,他不仅学习成绩名列前茅,而且还对绘画产生了浓厚的兴趣。

因为家境贫寒,找不起专业的画师学习,他就经常跑到寺庙里临摹破烂的壁画。

1916年,李苦禅就读于山东聊城省立二中,拜师国画家孙占群,总算走上了学画之路。

此时,父母担心他以后娶不到老婆,就给他包办了一桩婚姻。

女方姓肖,外号“肖美人”,比他大了6岁。

两人虽然育有一女,却因为没有感情基础,加上思想观念不合而走向陌路。

1919年夏天,李苦禅高中毕业后辞别了父母妻子,独自一人来到北京求学。

作为第一批北漂青年,他的日子并不好过。

因为在北京举目无亲,身无分文,他最初连一个落脚的地方都没有,只能在慈音寺,靠从舍粥棚里取粥度日。

不久后,李苦禅考入了北京大学中文系勤工俭学,还得以参加徐悲鸿主持的业余画法研究会。

尽管如此,但是在生活上他依旧过得十分艰苦,平时赚到的钱最多能让他不被饿死。

他还学习范仲淹,每天熬上半锅杂面粥,等面粥冷了后用筷子把面饼切成三块,每顿饭吃一块。

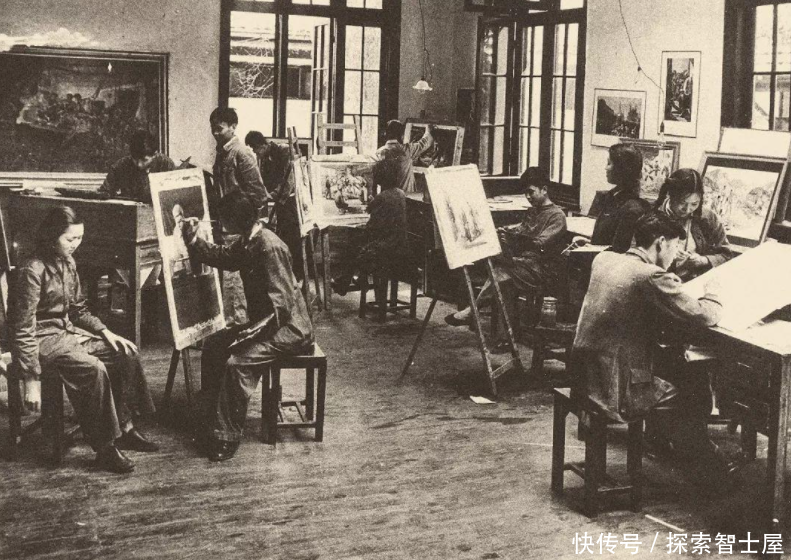

1922年,李苦禅从北大转入国立北平艺术专科学校学习西画。

那时候,学校上炭画课,总是会给每个学生都发一个馒头,用来粘画坏了的炭画。

李苦禅为了省下这个馒头来吃,总是画得小心翼翼,争取不出一个差错。

即便如此,要维持日常生活依然十分困难。

他只能白天上课,到了晚上在北京城里拉黄包车赚钱。

有一次,李苦禅在拉车时碰巧遇上了学校的绘画老师齐白石。

他特意拉低了帽沿,朝着另一个方向跑去,生怕被认出是艺术专业的学生。

谁知齐白石却叫住了他,还很快上了他的车。

李苦禅无奈之下只好瓮声瓮气地问道:“先生,您要去哪里?”

齐白石笑着说出地址后便不再说话,李苦禅更是把头埋得很低不敢说一个字。

等到下车付钱的时候,齐白石却突然说道:“你是我们学校的学生吧,你在课上画得不错。”

李苦禅见自己被认了出来,抬头看了一眼后便又羞愧地低下了头。

齐白石见状,笑着拍了拍他的肩膀安慰道:“靠劳动吃饭,不丢人。”

从此,李苦禅也不再对自己贫苦的生活感到羞愧,反而如同颜回一样安贫乐道。

同学林一庐见到他的日子十分清苦,便开玩笑地说他是“苦禅”。

而李苦禅却觉得这名字太适合自己了,于是正式将李英杰的本名改为李苦禅。

1923年,齐白石看中了李苦禅的绘画天赋,更欣赏他安贫乐道的性格,于是不仅正式将他收为了自己的第一个入室弟子,还特意让出一个房间给他住。

拜师以后的李苦禅迎来了事业的上升期,他在齐白石绘画的基础上,融入了自己对西画的理解,探索着“中西合璧”改革中国画的道路。

齐白石曾说:“学我者生,似我者死。”

而他对于李苦禅的评价却是“学我而不似我”,足见这位弟子的艺术造诣之高。

此时,李苦禅已是名副其实的画坛新星,临摹的齐白石化作也颇具老师的神韵。

许多人为此向他求购画作,但李苦禅却宁愿继续拉人力车,也不想借着老师的名气赚钱。

妻子与徒弟私奔

1926年,李苦禅回老家办理父亲的丧事,借机向7年未见面的妻子肖氏提出离婚。

两人并未达成一致意见,肖氏就此带着女儿回到娘家生活,并于1927年初的冬季中风身亡。

巧合的是,这一年刚刚丧妻的李苦禅却迎来了人生第一次恋爱。

从国立美术学院毕业的凌嵋琳,突然拜入了齐白石门下,并且对这位大师兄心生爱慕。

凌嵋琳出身书香门第,家境十分殷实,从小生活富足,备受宠爱。

不知人间疾苦的她素来仰慕文人风骨,在大学时就以清高孤傲而闻名。

然而,这位大小姐的清高从未经受过世俗的考验。

她仰慕李苦禅,无非是图对方的名气,幻想着浪漫的才子佳人的故事而已。

拜入师门以后,凌嵋琳常常以探讨画技为由,主动请教李苦禅,还常常帮他整理画案。

没谈过恋爱的李苦禅却橡根木头似的,完全没有察觉到这位小师妹的心思。

无奈之下,凌嵋琳只好主动出击。

有一天,她来到画社对李苦禅说:“师兄,你能不能帮我画一只鸳鸯?”

“师妹要办喜事了?”李苦禅闻言笑着说。

“师兄净瞎说,师妹整天和你在一处画画,心中只爱慕你的文才,眼里何曾有过他人?”

这番告白让李苦禅十分动容,第一次尝到了爱情的甜蜜滋味。

1928年,师兄妹正式结婚,因为李苦禅在北京没有自己的房子,遂搬到了凌家居住。

然而,一心沉醉于艺术的他却学不会人情练达,毫不顾忌自己外人的身份,总是将好友邀请到家里来作客,从而冷落了妻子,也让凌家对他十分失望。

后来,成了学校的教授以后,李苦禅也总是将自己的工资拿来接济穷困的学生。

一心期待着浪漫爱情的凌嵋琳愿望落空,对于木讷的丈夫心生怨恨,夫妻俩的关系也日渐疏远。

1930年,李苦禅离开北京,任职国立杭州艺术专科学校教授。

而在这之前,他收了一个名叫张若谷的徒弟。

张若谷比李苦禅小6岁,出身书香世家,不仅学识渊博,还经常接触欧洲艺术,精通西方音乐和戏剧文化,常常被邀请到凌家交流艺术。

凌嵋琳看到这样一个俊朗浪漫的才子,不自觉地想要与之亲近,时常向他哭诉丈夫的呆板。

在李苦禅异地工作期间,两人常常串门聊天,最终互生私情,并且准备结婚。

1934年,李苦禅收到妻子寄来的信封,里面只有两张新闻简报。

一张刊登的是离婚启事,上面写着:“凌嵋琳与李苦禅因志趣不合,夫妻感情实难维系,特此登报离婚。”

另一张则是结婚启事:“张若谷与凌嵋琳已于上周正式结婚,组建家庭。至亲好友不及一一通知,特此敬告。”

李苦禅初听这两则消息后呆若木鸡,随即动身前往北京讨要说法,却听凌家人说女儿已与新婚丈夫搬去济南生活,两个年幼的儿子也被他们带走了。

此时的李苦禅早已想通了,既然自己这段婚姻本就是失败的,不如就此做个了结,不必再牵扯不清,但是他决定要把儿子接回来自己抚养。

谁知,到两人家里的时候,小儿子的下体已被李若谷扎了个洞,还没等送到医院就已经夭折。

李苦禅心灰意冷,带着大儿子回到了北京。

至于凌嵋琳和张若谷的结局,各种说法不一。

有人说凌嵋琳对于张若谷的禽兽行径并不知情,看到儿子惨死以后随即跳楼身亡了。

还有的说法是,她很快又离了婚,自此一直呆在娘家再未结婚。

而张若谷则回到了上海家中,继续当起了他的报纸编辑。

早年间,他曾经与鲁迅互相在报纸上发文讽刺对方。

1937年淞沪会战爆发后,他还在报纸上发过抗日文章,团结上海文人。

结果,在报纸被日本人封禁以后,他就投靠日本人成了汉奸,不仅担任着日军军部机关报的编辑,还鼓吹过日本人宣扬的所谓大东亚共荣。

也正因为这样的经历,让他在建国以后人人喊打,在1955年被送往东北农场进行劳改,最终在1965年病逝。

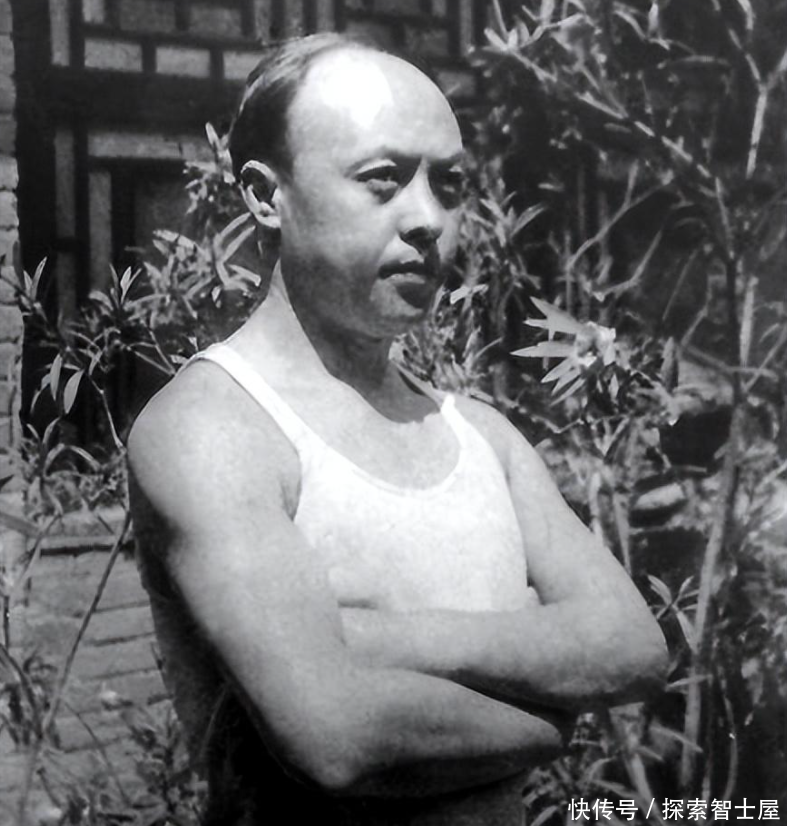

投身抗日

与张若谷经不起考验的爱国情怀不同,李苦禅自始至终都么有向日本人低过头,即使面对严刑拷打,也从未动摇自己的爱国信念。

1937年7月29日,日本人攻占北平后,急欲拉拢中国的文人来洗白自己的战争罪行。

李苦禅作为当时最杰出的青年画家之一,受到了日本人的重视。

但是他不仅不把自己的画卖给日本人,还辞掉了所有职务。

后来,听说地下党和进步人士缺乏活动经费,他却不惜自毁名声将画卖给日本人换钱。

日本人只当是他受不了苦日子,谁知一查才知道,他的生活并没有多少改善,所有卖画的钱几乎都被他捐给了爱国人士。

有一次,地下党的同志要护送一批人前往延安,缺少2000元的经费。

刚刚办完画展的李苦禅,就将还没捂热乎的卖画钱都捐了出去。

同时,他还开办了杂志社,以此来掩护地下党的同志,为他们传递情报提供便利。

1939年5月14日,李苦禅身在曹营心在汉的作为被日本人查明,宪兵队将他逮捕入狱。

在连续严刑拷打了28天后,他却没有交代出任何情报,甚至还大骂日本人。

他骂审问他的日军少佐上村喜赖,在偷了中国字以后才有了名字,连祖宗是谁都不知道,却在吹嘘什么大东亚共荣。

对于酷刑他也轻蔑地嘲讽道:“你们杀人也就四个法子,狗吃,枪毙,活埋,砍头。我不怕这个,尽管来吧!”

日本人气得跺脚抡拳,最终也只能使出最后一招,将他关入死牢,吓唬吓唬他。

果然如李苦禅所说,日本人的伎俩对他完全不起作用,最终只能将其释放。

当朋友将他接出来的时候,只看到他全身都是烫伤的烙印和鞭打的伤痕,但脸上却洋溢着对日本人的轻蔑与嘲笑。

尽管走过了一次鬼门关,但是李苦禅的抗日爱国斗争却并未就此止步。

他继续在北平办画展,更加小心地参与地下抗日活动。

他还教育自己的儿子和徒弟说:“人必先有人格,然后才有画格。”

1942年是李苦禅苦难人生中难得的一个幸福时刻,他经人介绍认识了自己的第三任妻子李慧文。

李慧文是济南画家李省三的养女,虽然出身贫寒却知书达理,性格温柔,人也长得漂亮。

当时年仅24岁的她刚从护士学校毕业,却并未嫌弃李苦禅比自己大了19岁,反而因为钦慕他的民族气节嫁给了对方。

婚后,李慧文一直坚决支持丈夫的艺术事业。

期间夫妻俩经历过41年的起起落落,有抗战胜利后重新成为教授的喜悦,也有从教授沦为看大门老大爷时的不忿,还有下放干校劳改时多次累倒的苦难。

然而,在这些大起大落中,夫妻俩却始终同舟共济,从未分离。

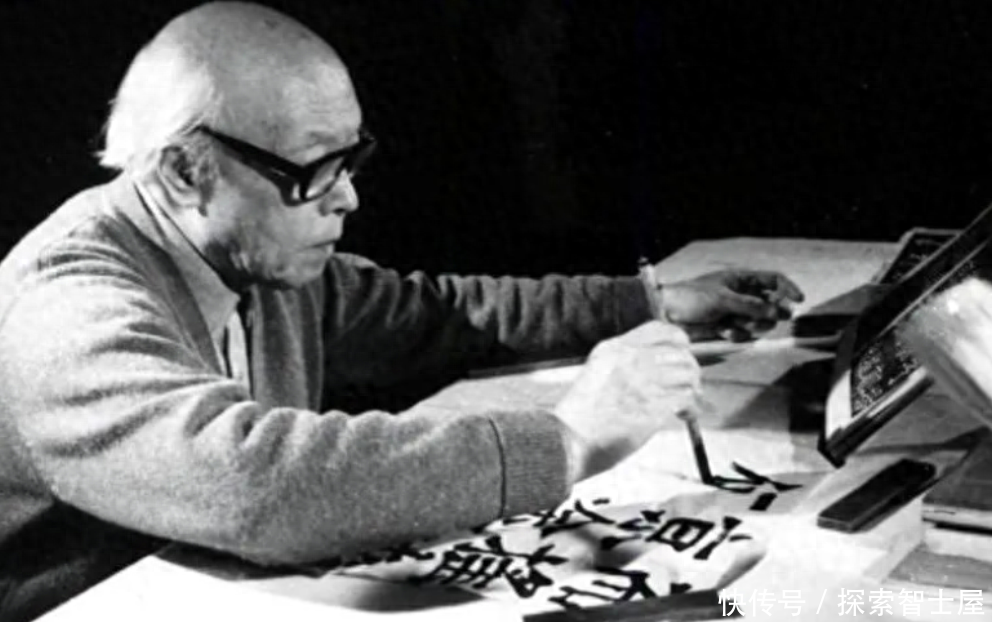

1976年以后,李苦禅被恢复了名誉和教授职务。

次年,他当选为中国美术家协会理事,并为文化部中国画创作组作画两百余幅。

多年来,李苦禅一直致力于教育事业和发扬中国画,直到1983年病逝。

回顾李苦禅的一生,他用自己的生命之笔描绘着那段苦难的岁月和历史。

他凄苦的一生令人不忍猝读,但他留下的民族气节和对生活的傲骨,却值得我们学习。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com