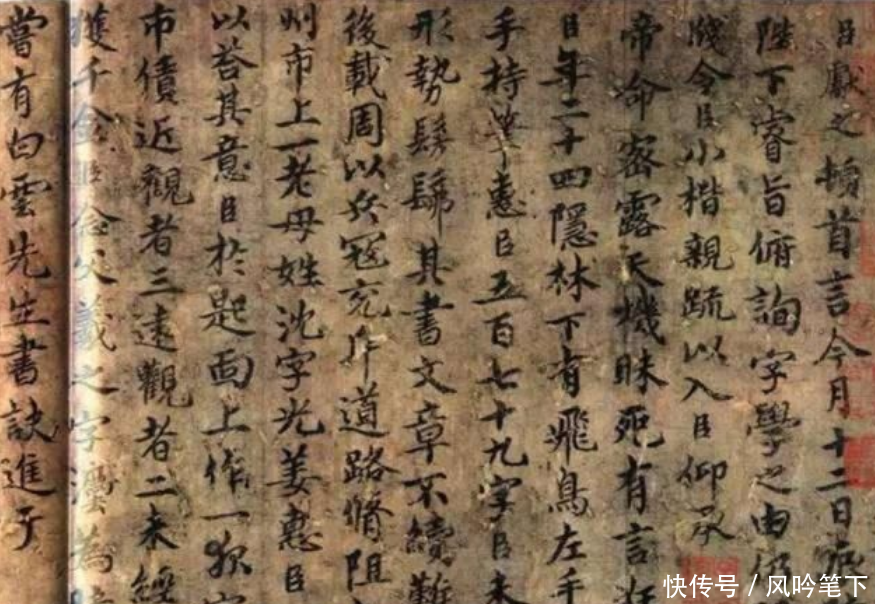

南北朝后期至唐初,是中国书法文化发展的重要历史时期。

在这一时期,书法不断地向着成熟和完美的方向发展,并逐渐形成了“唐法”这一具有代表性的书法风格。

一、南北朝“公范”“自遣”二元结构下的书风离合

南北朝时期,中国书法文化经历了政治、文化的二元分化,书风呈现出明显的离合态势。

在书写范式方面,北朝的“公范书写”模式注重规范、刚硬,与南朝的“自遣书写”模式相比更加僵化,而南朝则强调自由、灵动,在书风上呈现出明显的个性化。

在南北朝时期,随着佛教文化的传入,楷书成为主流书体。

北朝的“公范书写”模式源于秦汉政教体系,强调规范和刚硬的笔画,但随着南北朝的政治、文化分化,这种书写范式逐渐演变为“以南为尚”的趋势,表现出政治上的对立。

而南朝的“自遣书写”模式则更加强调个性和灵动,注重笔画的变化和节奏感。这种书写模式的流行,反映了南朝社会文化的多元化和自由开放的风气。

除了书写范式的差异,南北朝时期的书风也呈现出明显的离合态势。

北朝的书法作品更加注重线条的硬朗、精神的凝重和规矩的端庄,而南朝的书法作品则更加注重线条的柔美、笔墨的自由和情感的表达。

这种南北书风的差异,也反映了南北朝时期的文化差异和社会心理状态的不同。

然而,南北朝书风的离合并非绝对的,南北书风在某些方面也存在相互融合的现象。

例如,南朝的草书受到北朝隶书的影响,形成了独具特色的南朝草书,表现出南北朝书风的互动性和相互影响性。

此外,南北朝时期,铭石、章程、行狎等载体的发展也为南北书风的融合提供了基础。

在唐初时期,“唐法”风格逐渐形成,是南北朝时期书法发展的产物。

唐代书法家们在南北朝时期的基础上,进一步探索和创新,使得书法不断地向着更加自由、大气、雄浑的方向发展。这种书法风格,被称为“唐法”,是中国书法发展的高峰之一。

在唐代,书法成为了一种广泛的艺术形式,不仅应用于书信、碑刻等日常生活中,同时也应用于诗词、绘画等领域。

唐代的书法家们,不断地进行创新和实践,使得书法在笔法、结构、布局等方面都有了显著的提升。而唐代书法的发展,也离不开政治、经济、文化等多方面的因素。

可以说,唐代社会的繁荣和文化的多元化,为书法艺术的发展提供了丰富的土壤。

政治上,唐朝的疆域不断扩张,文化交流的广泛和深入,使得书法家们可以接触到更多的书法流派和风格,从而更好地吸取其他书法的长处,进行创新和发展。

二、 隋唐之交北方书法精神与南方书法形式的融合

隋唐之交,是中国书法史上一个非常特殊的时期,这一时期的书法文化呈现出了北方书法精神与南方书法形式的融合。

在这一时期,书法在政治、文化和艺术领域都得到了很大的发展。

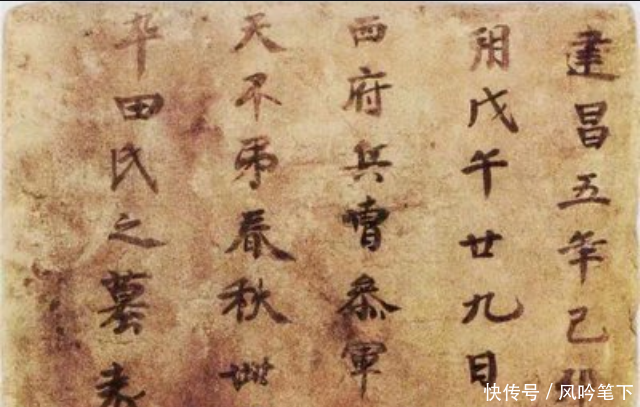

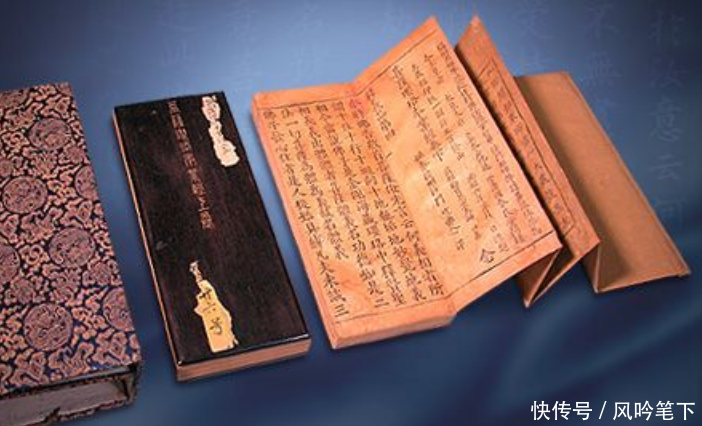

其中,隋代碑刻形制与规模的进一步发展,为书法的发展奠定了重要基础。在此期间,隋代“铭石体”楷书的发展也得到了很大的提升,其楷书在笔画的力度、节奏感和结构上都得到了很大的改进和提高。

隋代的书法,主要表现为笔画刚劲有力,结构稳健严谨,行书中还出现了一些像楷书一样的书写方式,这些书法特点后来在唐代得到了进一步的发展和提高。

此时期书法家们所追求的“公范性”意味也愈加强烈。

隋唐之交,政治文化背景的变化也影响到了书法的发展。在隋初,儒学得到了一定的复兴,这也促进了书法艺术的发展。

然而,隋炀帝在位期间,更加注重北方的文化和精神,这也使得南北文化的差异进一步加深。

那时,隋炀帝强调北方文化精神的同时,对于南方书法的认可度和支持力度相对较低,这使得南方书法在这一时期的发展受到了一定的阻碍。

在唐代,书法得到了更加广泛的发展和普及。

唐太宗认为南方书法的审美价值很高,因此大力支持南方书法的发展。在南方书法的基础上,唐代书法家们又注重书法的形式美和笔画的精细。

在这一时期,北方书法的精神和南方书法的形式得到了融合,产生了独特的“唐法”书法风格,它在笔画的力度、结构的稳健和布局的整齐方面有显著的表现。

在书法的笔法上,唐代的书法家们更加注重笔画的精细和感染力,使得书法在视觉上更加优美动人。

在结构的处理上,唐代的书法家们更加注重结构的美感和平衡感,使得书法在视觉上更加和谐美观。

在布局上,唐代的书法家们更加注重布局的规范和灵活性,使得书法在视觉上更加富有创新性和个性化。

在书法艺术的发展过程中,南方书法和北方书法分别有着独特的贡献。

南方书法追求的是书法艺术的形式美和艺术价值,它在书法的形式美和线条美上表现出了独特的特点。而北方书法强调的是书法艺术的精神内涵和思想价值,它在笔画的力度和气韵上表现出了独特的特点。

这两种书法在隋唐之交得到了融合和发展,形成了独特的“唐法”书法风格,这一风格在书法史上具有重要的地位和影响。

三、唐太宗书法文化思想与“唐法”的形成

王羲之被称为“书圣”,他对于书法的创新和实践,使得书法在中国艺术史上占有极其重要的地位。

而唐太宗在书法方面的理论主张,有很大程度上是在儒家道统的影响下形成的。

因此,王羲之作为儒家道统的代表人物,对唐太宗的书法理念有着重要的影响。

在唐太宗的治国思想中,儒家的“礼乐”是非常重要的一环,因此唐太宗强调书法也要讲究规矩、秩序。这种书法观念,对于“唐法”风格的形成具有重要的影响。

在唐太宗的文教体系中,他强调“礼乐”,注重秩序和规矩,这种文教体系被称为“秩序化”的文教体系。同时,他也提倡“以北统南”,将北方和南方的文化融合在一起,使得文化交流和创新得到了极大的促进。

这种文教体系和文化融合,对于唐代书法的发展和“唐法”的形成也起到了重要的作用。

在这种背景下,书法不仅注重秩序和规矩,同时也具有南方文化的独特性和自由性。

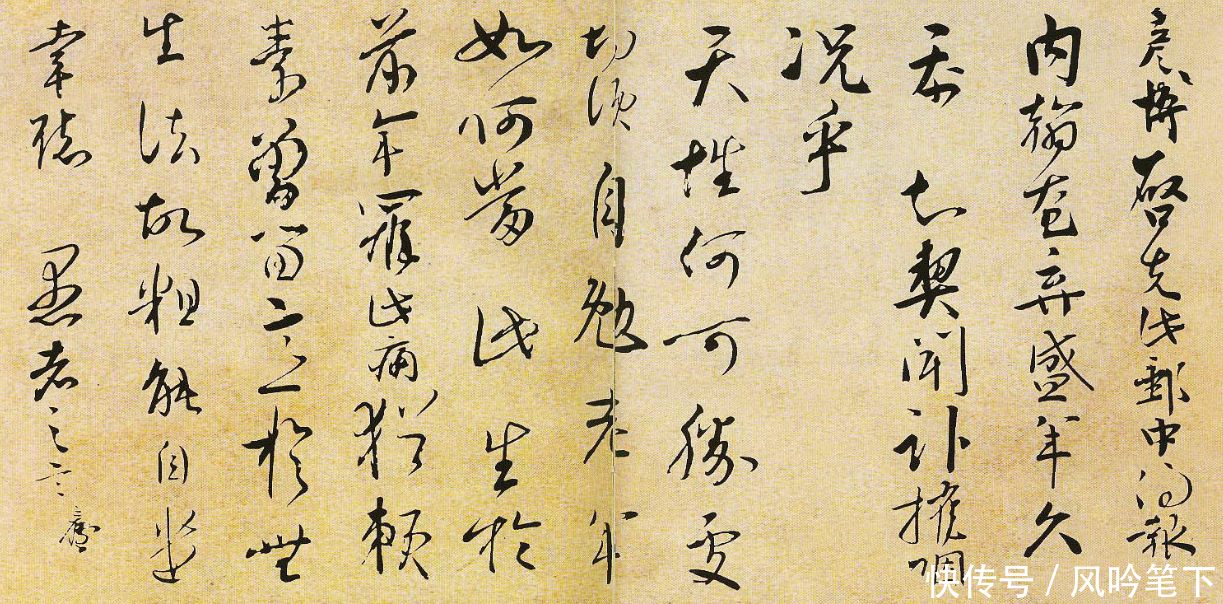

另外,唐太宗本人也是一位有着卓越书法造诣的皇帝。他的书法作品,具有独特的特点和风格,对于“唐法”的形成也起到了一定的影响。

唐太宗的书法实践,以王羲之为范、以颜真卿、虞世南等人为体,形成了自己独特的书法风格。

他注重笔画的结构和布局的整齐,同时也兼顾笔画的流畅和动感,这种风格与王羲之的“遒劲有力、刚劲有韵”、颜真卿的“雄浑秀美、开阔平和”等特点有着异曲同工之妙。

而他与虞世南的书学交流,则使得唐代书法风格更加多元和开放。

唐太宗的书法实践和理论,对于唐代书法文化的发展和“唐法”的形成,具有重要的影响。

他强调书法要讲究秩序和规矩,同时也注重书法的自由和独特性。这种书法理念,对于“唐法”的形成和唐代书法的繁荣发展起到了重要的推动作用。

四、“唐法”的影响与后世两种行草书写范式的消长

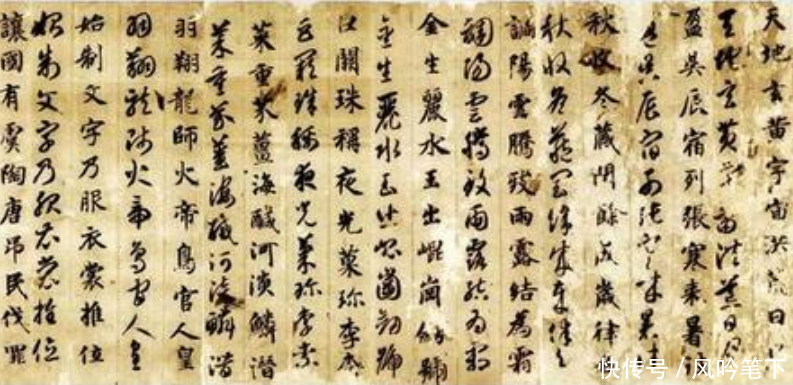

在唐代,“唐法”书法风格迅速流布,成为当时的主流书法风格。这得益于唐代诸多书法家的努力探索和实践。

例如,唐太宗李世民酷爱王羲之的书法,特别是王羲之的“崇王”书风,将其融入自己的写作中,从而使得“崇王”书风在当时广泛流传;还有,唐代铭石书法的发展也为“唐法”书风的流布奠定了基础,不少铭石作品不仅表现了书法家的个性化特点,同时也展现出了“唐法”的特征。

随着时间的推移,唐代“唐法”书法风格逐渐演变和变革,不同的书法家对其进行了不同的发展和实践。

在后世,书法家们对“唐法”进行了不同的继承和发展,其中包括行草书法。在行草书法领域,书法家们分别形成了“公范”和“自遣”两种书写模式。

“公范”是指在行草书写范式上,严格遵循前人的规范和传承,强调结构和平衡感。这种书写方式主要代表着宋代欧阳询等书法家的风格,对于后世书法的发展产生了重要的影响。

“自遣”则是指在行草书写范式上,注重个性化和自由度的发挥,追求一种独特的书写方式。这种书写方式主要代表着元代褚遂良等书法家的风格,对于后世书法的发展也产生了很大的影响。

然而,随着“自遣”书写方式的日益流行,出现了一些对“公范”传承的反动,对传统书法的规范和传承提出了挑战。

这种现象反映了书法在流变中的内在动力,表现了书法的多元化和自由化的趋势。

但是,这也导致了一些书法家的独立发展,忽略了传统书法的规范和传承,导致书法的水平和质量出现了明显的下降。

在现代,虽然书法发展已经不受传统文化的束缚,但是传统书法的规范和传承仍然是重要的基础。对于“公范”和“自遣”两种书写模式,我们可以在书法实践中有所选择和把握。

在实践中,我们可以根据自己的特点和需求,灵活运用“公范”和“自遣”的书写方式,从而创作出有个性和创意的书法作品。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com