友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

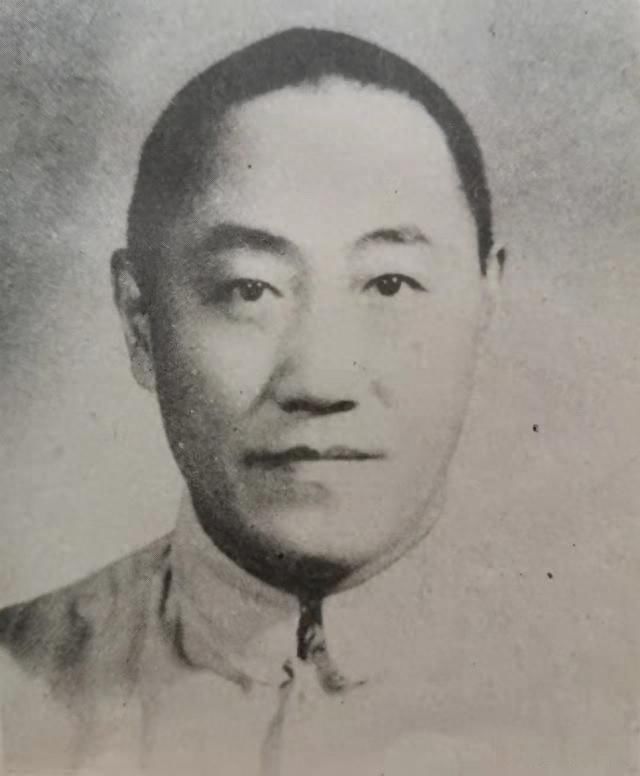

淮海战役功臣刘瑞龙,1955年错失上将军衔,女儿官至副国级

42

0

相关文章

近七日浏览最多

最新文章

俗话说“兵马未动,粮草先行”,后勤保障工作对于一场大战来说至关重要,直接关系到胜败。解放战争中的淮海战役,我军能够以60万大胜国军80万,时任华东野战军后勤部长刘瑞龙的贡献很大。

刘瑞龙是淮海战役的大功臣,他革命资历出众,在土地革命战争和抗日战争时期担任要职,贡献突出。1955年全军大授衔,以刘瑞龙的资历和功劳,本可以授上将军衔,遗憾他未能参与此次授衔仪式。

1910年,刘瑞龙出生于苏州南通,父亲是勤劳的农民,维持一家人的生计问题。在父亲的支持下,刘瑞龙有了上学受教育的机会,他格外珍惜,努力学习。

在校期间,刘瑞龙学习成绩出众,考入了当地的师范学校,在那个年代真的非常不容易。在校期间,刘瑞龙接触到先进的革命思想,并为之奋斗。

从师范学校毕业后,刘瑞龙留校当老师,利用这一身份掩护,继续组织革命活动。刘瑞龙出色的工作能力,得到了上级领导的肯定,年仅19就被任命为中共南通中心县委书记,并当选省委委员。

为壮大发展武装力量,刘瑞龙组织各地的几支游击队整合起来,组建红14军,部队发展有了一定的规模。

尽管主力红军相比,红14军不论规模还是战斗力都要逊色不少,但是在白区能够组建这样一支部队,当真十分不容易。

随着红14军的规模越来越大,被敌人盯上了,对其全力“围剿”。红14军地处白区,群众条件差,得不到友军支援,与敌人苦战后被迫解体。

暂时的失败,并没有让刘瑞龙失去对革命的信念和决心。1933年,刘瑞龙调往川陕革命根据地工作,在那里拉起革命武装,发展规模越来越大,歼灭了不少反动民团。

红军第五次反“围剿”失利后,刘瑞龙参加了长征,红一、四会师后,被任命为红军总政治部宣传部部长,领导组织全军的政治宣传工作。

与军事指挥工作相比,刘瑞龙更加擅长政治、管理工作,在抗日战争时期,培养了大批革命干部,组织革命运动,为党的发展作出重要贡献。

不论是资历还是能力,刘瑞龙都是非常出众,他是我党早期的优秀领导干部之一。

一场大规模的战役,后勤保障工作至关重要,直接影响胜负的关键因素。淮海战役中,我军参战部队多达60万,如何做好物资补给、战场救护、伤员后送、弹药运输、民工调配等工作,那是至关重要的。

刘瑞龙时任华东野战军后勤司令部司令员,全面负责后勤工作。大战爆发前,刘瑞龙根据上级指示,认真做好准备工作,分析在大兵团作战中各部队会遇到的一些困难,制定出相应的对策,做好相关部署。

战役爆发之初,战前准备很充足,后勤保障工作比较顺利。随着战争规模不断扩大,我军参战部队快速推进,后勤远远被甩在了后方,渐渐接济不上前线了。

面对这种情况,刘瑞龙当机立断,一面调动华中军区的预存粮食,一面发动群众百姓,组织一切可以动员的力量,把补给输送到前线去,圆满完成了这个十分困难的任务。

具体工作中,刘瑞龙指挥得当,有着出色的组织能力,得到了“淮海战役总前委”的表扬。

淮海战役胜利结束后,总前委书记邓小平亲笔致信刘瑞龙:瑞龙同志,送来联合支前各件,均已阅悉。我完全同意该会所作各项决定,请即依照执行。

邓小平短短数语,既表示对刘瑞龙能力的认可和信任,也充分说明了刘瑞龙在此次战役中付出了辛劳,立下了大功。

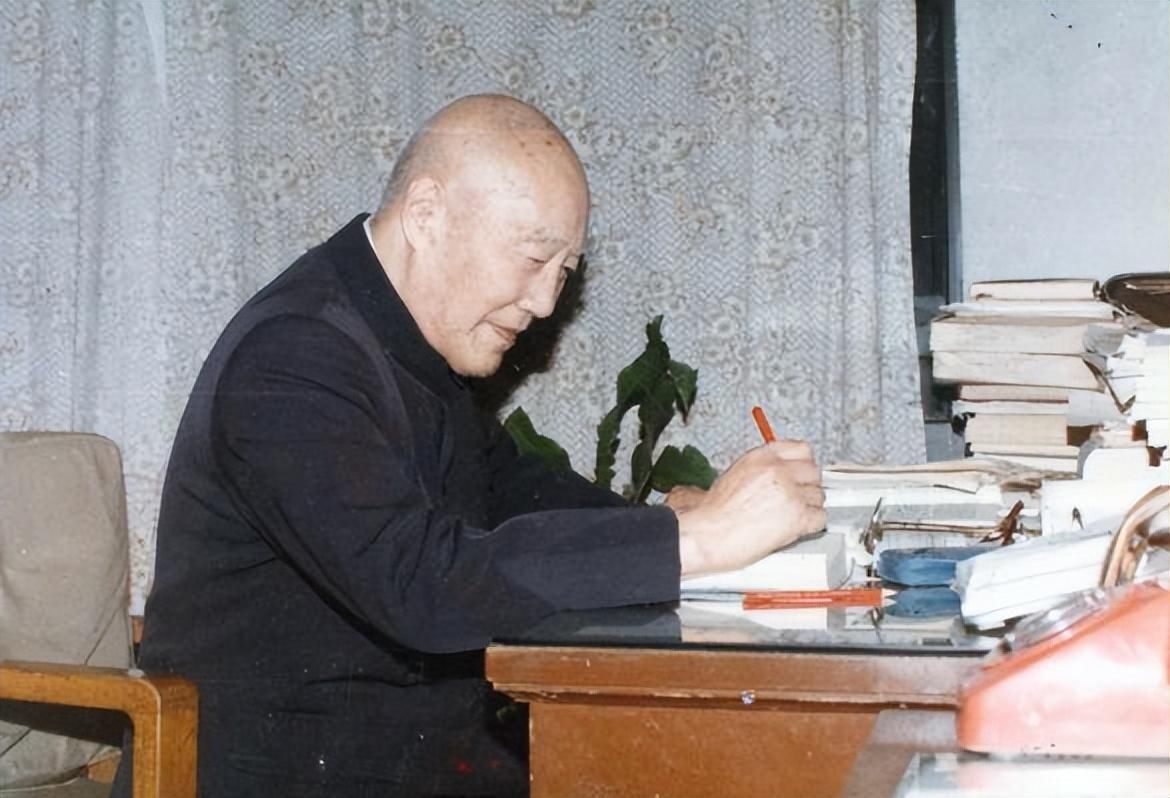

在长期的革命战争中,刘瑞龙担任要职,立下赫赫战功,为全军的发展作出重要贡献。建国后,刘瑞龙服从组织安排,转业来到农业部担任常务副部长,主持部门的日常工作。

1955年全军大授衔时,已经在地方或者政府部门工作的高级将领,原则上不参与授衔。按照资历和战功,刘瑞龙本可以授上将军衔,由于在政府部门任职,错失了这次授衔,对他来说是一个不小的遗憾。

不论在何工作岗位上,刘瑞龙始终勤勤恳恳,以国家和人民为重。1988年,刘瑞龙在广州主持学术讨论期间,因心脏病突发病逝,享年78岁。

刘瑞龙的后代很出色,女儿刘延东曾担任过国家副总理,官至副国级,发展超过了父亲。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com