问世间侠为何物,直教人生死相许,怎堪一个情字便能了得

尤其是在这夏天的夜,少年的心,总不免像野草一般,肆意生长,像野火一样,纵情燃烧。云涛纷涌,沧海落起,看千古岁月江山,还有什么比大侠梦更能沸腾热血,震撼心肠?从录像厅里总是划过雪花的《射雕英雄传》,到课桌底下总被老师抓到现行的《萍踪侠影》,暑天烈日下披着破被单、戴着旧草帽的靖哥哥和欧阳锋,晚上回到家屁股挨完一顿爸妈的“化骨绵掌”之后,总能在收音机里单田芳老爷子那似乎永远也讲不完的《七侠五义》评书中,沉入睡乡,在那少年的梦中,与白日里心心念念的大侠见面,期望能像小说传奇中的英雄一样,在梦中领悟武功的奥义。

于是,少年的我们记住了那些出神入化得让牛顿压不住棺材板的武功招式,记住了那些比最难背诵的单词还繁琐的大侠绰号,记住了那些比最难解的几何证明还错综复杂的江湖恩怨。记住了那个善恶有报、快意恩仇的武侠世界——仿佛真的存在这样一个世界,或者说,世界本就该像武侠传奇中的那个样子,只是那个世界已经成为历史——毕竟,大侠都是要穿古装的。

历史是制造传奇的原料,但犹如山林原木与庙堂梁柱之别,历史上的侠士与武侠小说的大侠同样差之甚远。虽则有红拂女、聂隐娘这样令人印象深刻的侠女,有昆仑奴、甘凤池这般的奇人,但那更多是后世的演义,是悬想的传说,是古人现实中的白日梦,而非现实朝夕所对的真人。而那些真实存在的大侠,如荆轲,如郭解,如巢谷,如范寥、如谭嗣同,他们未必有着出神入化的武功,长相可能更是庸常平凡,但他们一以贯之的,乃是那种纵横于古今的侠义精神。

《英雄》剧照。

“救人于厄,振人不赡,仁者有乎;不既信,不倍言,义者有取焉”,有此道义之心,轻生死,重然诺,蹈义而行,骨刚气雄,奋不顾身,负万死不回之气,如此,即使不能力能扛鼎,不能凌空微步,不能剑出一击取人首级于千里之外,也可称之为侠。

武侠世界虽然令人神往,但能够生长武侠的世界,却绝非凡夫俗子的理想天堂。“人心平,雷不鸣;吏得职,侠不出”,庙堂江湖各安其位的升平治世,任侠使气只落得寻衅滋事而已。唯有黑白颠倒,社会失序的乱世,才是侠士施展身手的舞台,从历史上的荆轲刺秦,到传说中的吕四娘刺雍正,再到近代谭嗣同围园杀后以行变法,以一己之力除暴安良,旋乾转坤,犹如烈火中淬炼的真金,让侠士在末造乱世的刀光剑影中熠熠生辉——他们是黑暗中的希望之光,即使这世上没有这样一位侠士,也需要创造出来,让他去刺向那残民以逞的暴戾心脏,让她去斩下那禁锢民心的专横头颅——侠是一种渴望,渴望能有一位大侠,从江湖中走出,带着他的侠骨丹心,带着他的慈悲与果决,以一己之力去终结这样的黑暗乱世。

“这些白云聚了又散,散了又聚,人生离合,亦复如斯。”英雄尿频,美人迟暮,侠士也终究会凋零老去,因此,那迸散于天壤间的某一抔尘土,或许正是那昔日的少年梦中的侠骨柔肠。

本文出自新京报·书评周刊2024年4月19日专题《旧日书》中的B02-03版。

B01「主题」侠

B02-B03「主题」生从命子游,死闻侠骨香 秦汉游侠儿

B04-B05「主题」事了拂衣去,难藏身与名 唐宋侠客行

B06-B07「主题」横刀向天笑,肝胆照千秋 明清武侠传奇

B08「主题」《后忧辞》 如何面对重新链接传统时的语言危机?

撰文|曲柄睿

多年前,我看过一部名为《逃狱三王》的电影。故事里的三个主人公算不上传统意义上的好人,可也说不上有多坏。他们为了宝藏踏上通往自由之路,在美国南部的原野上奔跑流亡,既经受诱惑,也躲避追杀,更遭遇考验,当然,也拥抱奇迹。故事中有一个盲眼黑人老头令人印象深刻,他总嘟嘟囔囔说着让人费解的预言,而后一一应验。说到这,大家都能觉察,故事的内核是《奥德赛》,盲眼老头便是荷马本尊。

一个好的故事,可以被无数次地重演,也可以被无数次地体验。

古代东西方的历史记录中,对于冒险和还乡有着同等的痴迷。走出去,踏上通往异域之旅,意味着将生命托付给未知,将未来托付给偶然。走回来,向着家的方向迈进,代表着拥抱熟悉的温暖,也安放疲惫的心灵。人的一生莫不在去与来中奔波往复,探索的是远方,而追寻的却是心中的原乡。荷马是一位吟游诗人,他本就是将自己从安乐的生活中抽离出来,走进颠沛生活中的前辈。同样,司马迁自少年起便壮游海内,用脚步丈量大地,足迹所到之处,收获的远非历史。

有见地的史家都是生命旅程上不愿停歇之人。他们的本色,用中国文化中的概念形容,便是游侠。游侠以其卓尔不群之姿,凌驾于将相王侯之上,活出了普通人欲求而不得的样子。可以说,他们不仅仅是活着,而是在真正生活。他们是浪漫主义的终极归宿,也是英雄主义的最后远征。

《忽如远行客:秦汉的游士与游侠》,作者:曲柄睿,版本:北京大学出版社,2024年3月。

脱离土地,奔向未知

《秦颂》中一幕,在秦王嬴政以不服从便屠杀战俘的胁迫下,一直倔强的乐人高渐离不得不屈膝跪下,表示愿为建立在血海之上的秦帝国谱写《秦颂》。秦制严酷的律法其目的便是禁锢人身自由,使人服从,而它的创造者,却是一位逸出规则之外的游士,商鞅。

成为游侠的前提是人脱离土地的束缚。他们逸出规则之外,却又普遍存在。在户籍制度建立并推广以前的人口迁徙和人员流动,自然早已存在,但是其突破性却没有那么强烈。今天我们在史书中可以看到,孔子曾周游诸国,寻找发挥自己主张的试验场。他便是战国游士和游侠的老前辈了。

《周礼》上记载的小司寇、司民、大司徒等职务,分别有着掌握人口数目乃至居住地的任务。当然这只是一种纸上谈兵的想象,却说明春秋战国之时,控制人口已经成了国家的基本思路。史书中户籍制度的明确确立是从秦国开始。秦献公十年实行“为户籍相伍”;而后秦孝公六年商鞅变法,更“令民为什伍”,乃是进一步重申秦献公时的命令,进而将民众按照户籍编制起来。

按照商鞅之法,人口是不能脱离土地,脱离户籍,脱离基层居民组织而任意迁徙的。现存秦汉简牍中的《亡律》对于脱离户口的人通通视为亡人,予以严厉处罚,目的就在于增强国家对人口的控制。吊诡的是,商鞅本就是游士。他是卫之诸庶孽公子,姓公孙氏,祖先更是姬姓。只是等到他在秦国受封商地,才被称为商君的。

既是姬姓,又是公子,为何流亡他邦效力?熟悉古代继承制度的朋友们知道,分封制下,君位和食邑有严格的传承原则。要是按照《公羊传》的说法,便是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”。这句话得先看后半部分,再看前半部分。诸侯或者卿大夫选继承人,先考察母亲身份。正妻之子贵于偏妻之子。接下来,倘若正妻有若干儿子,选择其中最年长者立之。这套办法看起来很僵化,但毕竟提供了一个标准原则,可以为现实生活中的复杂情况提供对策。按照这个传统,商鞅“诸庶孽公子”的身份就不吃香了。父亲死了,他没有直接的继承权。倘若要是在春秋时代,或许他能成为公族,得到封号和食邑。不过到了战国,卫国既小,又面临大争之世的压力,再给众多公子安排分封,恐怕不现实。也可能是商鞅得了一点点土地,但也不值当他守候一生。莫不如就此抛开土地的束缚,奔向未知的人生吧。

商鞅是一个很复杂的人,他的身上有几对矛盾如原罪一般,始终难以摆脱。

其一,他提倡的变法,以加强君主集权为目的,和周文明倡导的分封制走的是两条路。而当他变法成功之后,他沾沾自喜地说自己在秦国“大筑冀阙,营如鲁卫”,反而用秦和自己的母国作比较。鲁和卫都是最传统的姬姓国,是周文明的当世代表。商鞅以反周的面貌示人,却又迫切希望得到周之同姓的认可,像极了努力做好每一件事,换取妈妈夸奖的好孩子。商鞅内心有道门槛,始终跨不过去。

其二,商鞅倡导将人口限制在土地之上,而他自己便是流民。甚至我们从后来秦国的发展史上看,对秦国有大推动的人物,莫不是客卿,诸如张仪、范雎、吕不韦、李斯,都不是秦国土著。秦国是一个地小民少的国家,不用客卿便没有出路。而商鞅对流民的极大限制,又使得东方人进出秦国,存在着相当程度的风险。商鞅之死,也与严格的人口限制不无关联。如何拿捏制度制定和执行中间的尺度,终商鞅一生似乎也没有结论。而后秦汉两朝用了数百年的政治实践,努力解决法治与风俗、统治与教化、世情与人心的矛盾,其结果一直处在动态的偏向中。重的一方,是立法者。

其三,商鞅早年的智慧到了晚年便失灵了。最初,商鞅来到魏国侍奉国相公叔座。老国相快死了,魏惠王来探视,问问有没有推荐的人选。公叔座说,我身边的中庶子公孙鞅人才难得,不妨“举国而听之”,意思就是用公孙鞅作国相。魏王不应。公叔座又建议魏王除掉公孙鞅,不要让他流亡外国。这次魏王倒是同意了。转身公叔座叫来商鞅,将事情原原本本地说了一遍,让他快走。商鞅自信地说,王不能听你的而用我,怎么会听你的而杀我呢?这时商鞅表现得对情况的掌控力远异于常人。当商鞅大权在握之后,赵良来劝说他要警惕秦孝公一旦驾崩,便会面临危险时,商鞅没有理会。历史诚如赵良预言一样,商鞅的命运在孝公身后急转直下。同一个人,少年时明智,老年时昏悖,于其间发挥作用的未必是时间带来的衰颓,更多的可能是权力导致的蒙蔽。

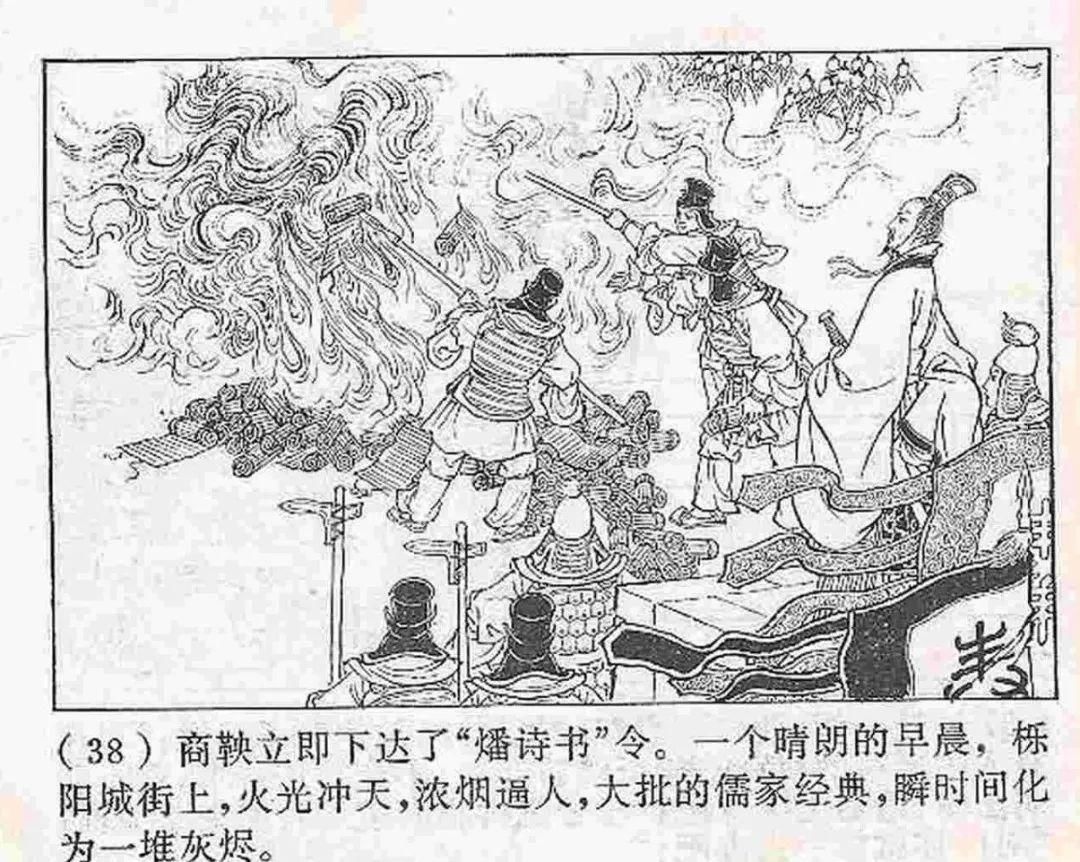

商鞅焚书,这部出版于1976年的连环画《商鞅变法》对商鞅极尽歌颂,同时将商鞅的政敌都贬斥为阴险小丑。商鞅因自己制定的严酷人身限制法令而无法逃亡,最终作法自毙,也被美化为敌人陷害下的自我牺牲。

这三对矛盾是所有选择出离家乡,四海为家的人无法回避的基本矛盾,也是所有远游人的原罪。当你踏上旅途之时,便想着做出点成绩给家乡父老看看。于是无论你怎样努力,却始终无法在心里摆脱家乡人目光的打量与注视。游,代表着进入陌生的场域,在他人的熟悉中注入陌生,将自己的陌生变为熟悉。内与外、他与己、主与客的矛盾,是永远烙印在远游人心中的痕迹,无论经历多久也难以磨灭的。远游倘若失败,无言面对家乡父老。远游倘若成功呢,又会引发当地人的嫉妒、非难乃至攻击。客居的身份给人一份漂泊的刺激,但也带来不安定的紧张。

不过,人生何处没有嫉妒、非难乃至攻击,人生又何尝不处在别人目光的打量与注视中呢?以社会经济的观点审视商鞅,他既是战国社会变动的推手,也是战国社会变动的产物。没有变,自然不能游;没有游,变局也无从谈起。以心态情感的角度观察商鞅,他集中体现了远游群体的普遍共性,纠结且矛盾。上述两点,从古至今,恐怕都没有太大的变化。其背后,则是人对事业成功和内心安宁的追求和困扰。

商鞅算不算得上游侠?其实游士和游侠何尝有本质的区别?敢于舍弃家乡的安定,义无反顾踏上远征之路的人,内心何曾没有做过一番斗争和决断呢?那份决绝和勇敢,不称之为侠,又称作什么呢?

挣脱阶层,庙堂江湖

游侠生存于历史和现实的缝隙之中。广袤原野上,长得整整齐齐的是庄稼,被农夫除掉的是杂草。庄稼就像编户齐民,而杂草便是各种脱离常规的人物,游侠也在其列。游不单纯是地域的改变,更是阶层与身份的改变。地域的变化,带来的风险是物理层面的。远游之人会遭遇风雨,面临不测。而阶层与身份变化的风险是精神与文化上的。打破上下关系的人是危险的,他们是格格不入的异类,值得小心警惕。

散尽家财招徕门客刺杀秦始皇的张良,刺杀失败后,张良与客皆逃亡,在秦代严峻的人身控制法律下,却“大索不得”,可见再严酷的环境下,游侠还是在狭缝中挣出了一片天地。而另一方面也说明,秦代严苛的人身控制,在实际操作中未必能完全贯彻执行。

最直接的体现便是,在战国和汉初,游侠数量众多,活动频繁,往往出现天下闻名的侠客。等到汉武帝以后,游侠只有地方影响,倘若知名天下,就很快会遭致镇压和剿灭。究其原因,便在于战国至汉初的漫长岁月里,并不存在强有力的中央集权。因应着各地的对立——诸如战国七雄、汉初关中和山东,游侠得到了广泛的生长空间。权力触不到之处,便是游侠生长之地。汉武帝以后,王国问题最终得以解决,中央与地方,好似如臂使指,无所不能。游侠的存在便是和谐交响乐中的杂音了。汉代刺史六条问事,第一条便是“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”,说的不就是遍布郡国之间的游侠吗?

汉初大侠的影响力也的确大了一点。鲁国的朱家掩护刘邦不喜欢的季布,终究为后者谋得了一份朝堂之上的差使。因为朱家“专趋人之急,甚己之私”,以至于“自关以东,莫不延颈愿交”。从个人魅力来说,朱家绝对是个好朋友。可是从国家的角度来看,朱家就是乱化之民了。且看这一句,《史记·游侠列传》说朱家“所藏活豪士以百数,其余庸人不可胜言”。朱家收留了成百上千的人物,这些人必然都是楚汉相争之际的游侠,也就是和朱家身份与气质相近似的人物。他们在乱世可以翻云覆雨,到了天下一统之际,集中在一人门下,又作何打算呢?统一王朝不能不警惕,也不能不关注。

不妨将目光转移到刘邦侄子吴王刘濞身上。此老素来与汉朝分庭抗礼,不臣之心的一个表现便是“它郡国吏欲来捕亡人者,讼共禁弗予”。于是吴国多养死士,而七国之乱的萌发便以此为基础。到了王莽时代,凡是类似能够在乡里聚会徒众之辈,统统被视为不稳定因素予以监视和捕捉。比如当时的儒生洼丹、桓荣“徒众数百人”,王良“教授诸生千余人”,刘昆“教授弟子恒五百余人”,类似记载《后汉书》中俯拾皆是。战乱中,徒众追随经师左右,表现出强大的凝聚力。他们凭借庞大的人数,紧密的组织,坚强的信仰,形成一支足以引起朝廷重视的可观力量。史称刘昆“春秋飨射,常备列典仪”,“每有行礼,县宰辄率吏属而观之。王莽以昆多聚徒众,私行大礼,有僭上心”。所谓“有僭上心”不过是将其镇压的借口罢了,真正引起王莽警惕的还是刘昆“多聚徒众”一事。

这样看来,游侠之大者,自然不是如荆轲之辈以一身侍奉权贵,更多的是以徒众号令乡里,乃至影响全国之人。司马迁笔下的郭解,是一个不必说话,只要用眼色示意,就能驱使身边少年替自己杀人的人。汉武帝面对来自卫青的不要迁徙郭解的请求,表现出了帝王的清醒与警惕:“布衣权至使将军为言,此其家不贫。”当历史来到集权时代,游侠便走向下坡路了。

一方面,司马迁说有一些游侠,诸如北道姚氏,西道诸杜,南道仇景,东道赵他、羽公子,南阳赵调之徒,不过是“盗跖居民间者”,其实已经蜕化为豪强;另一方面,还有长安樊仲子,槐里赵王孙,长陵高公子,西河郭公仲,太原卤公孺,临淮儿长卿,东阳田君孺,这些人尚能保持“退让君子之风”,还有几分汉初朱家、剧孟的遗风罢了。

再往后看,光武皇帝刘秀为布衣时,也是游侠。《后汉书·光武帝纪》中记载他“性勤于稼穑”,以至于刘秀“好侠养士”的哥哥刘伯升经常笑话他是个只会种地的顺民。王莽末,南阳饥荒,刘秀家豢养的宾客多为“小盗”,刘秀也避吏新野。试想,倘若刘秀没有参与豢养宾客,没有与宾客一起做一些不法之事,何至于隐居于新野呢?还是后来刘秀的姐姐湖阳公主说的好:弟弟你作白衣的时候,“藏亡匿死,吏不敢至门”。按照这个说法,“性勤于稼穑”只是后世史官的美化,刘秀能在乱世之中拉起一支队伍,绝非平日守法之辈。面对姐姐的指责,刘秀也只有无奈苦笑:“天子不与白衣同。”

游侠突破了既有阶层的限定,实现了自我权力的张扬。他们的行为往往让人钦佩,却不得不引发人们的思考。英雄豪侠之外,是否有几分不理智的风险存在呢?游侠是有理无法之处的王者,也是有法有主之地的乱臣。

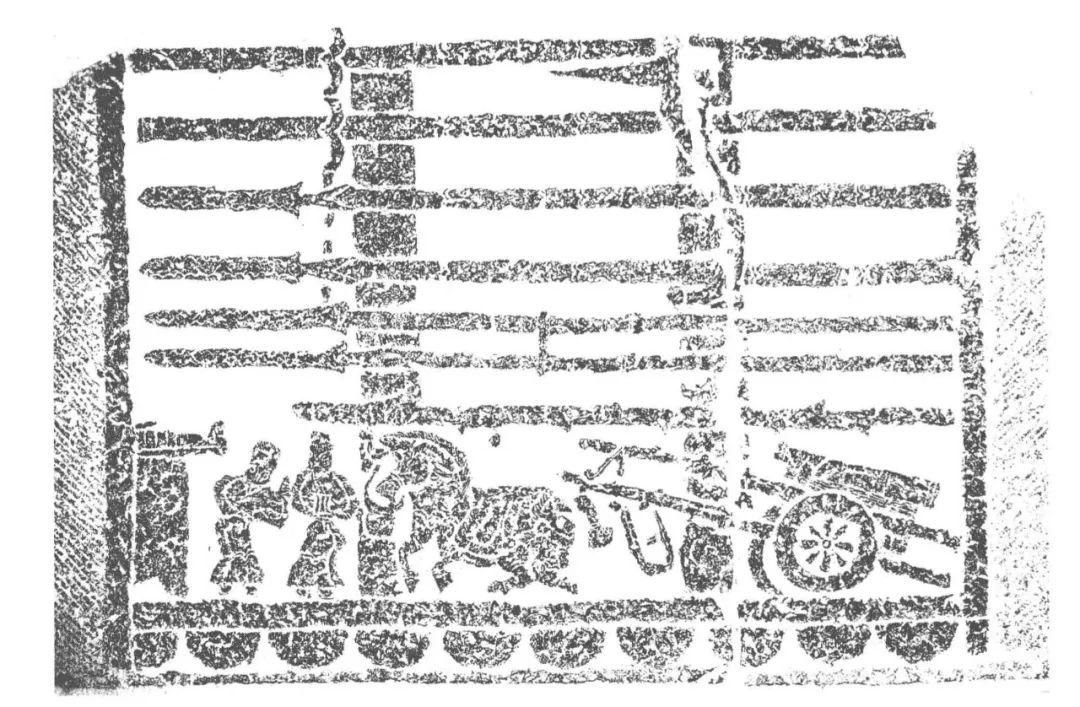

山东嘉祥汉代画像石中的武库图。虽然家藏兵刃在汉代法律中亦是犯罪,但许多豢养门客的豪侠之家中都多藏武器。

艰难转型,成为想象

故而到了汉武帝以后,游侠面临着身份上的转型。有一批人,固守着因袭下来的风采与习惯,盘踞乡里成为豪强。另一批人,选择进入宫廷,效力皇室,而他们的方式,主要是文学。

首先是司马相如。司马相如“少时好读书,学击剑”,更仰慕蔺相如之为人而改名为相如。读书和击剑,是典型的战国游士与游侠的做派,更早一点的项羽,稍晚一点的东方朔,大概都走这条路。更不用说,蔺相如绝非按部就班、因循守旧之辈,他也是游侠中人。司马相如先侍奉汉景帝为武骑常侍,觉得没有自己施展才华的空间。于是他东游梁国,与“游说之士”齐人邹阳、淮阴枚乘、吴庄忌夫子之徒相交甚深。邹、枚、庄在今天的眼光看,都是文学家,而当时评价为“游说之士”,说明他们的底色是游士和游侠。

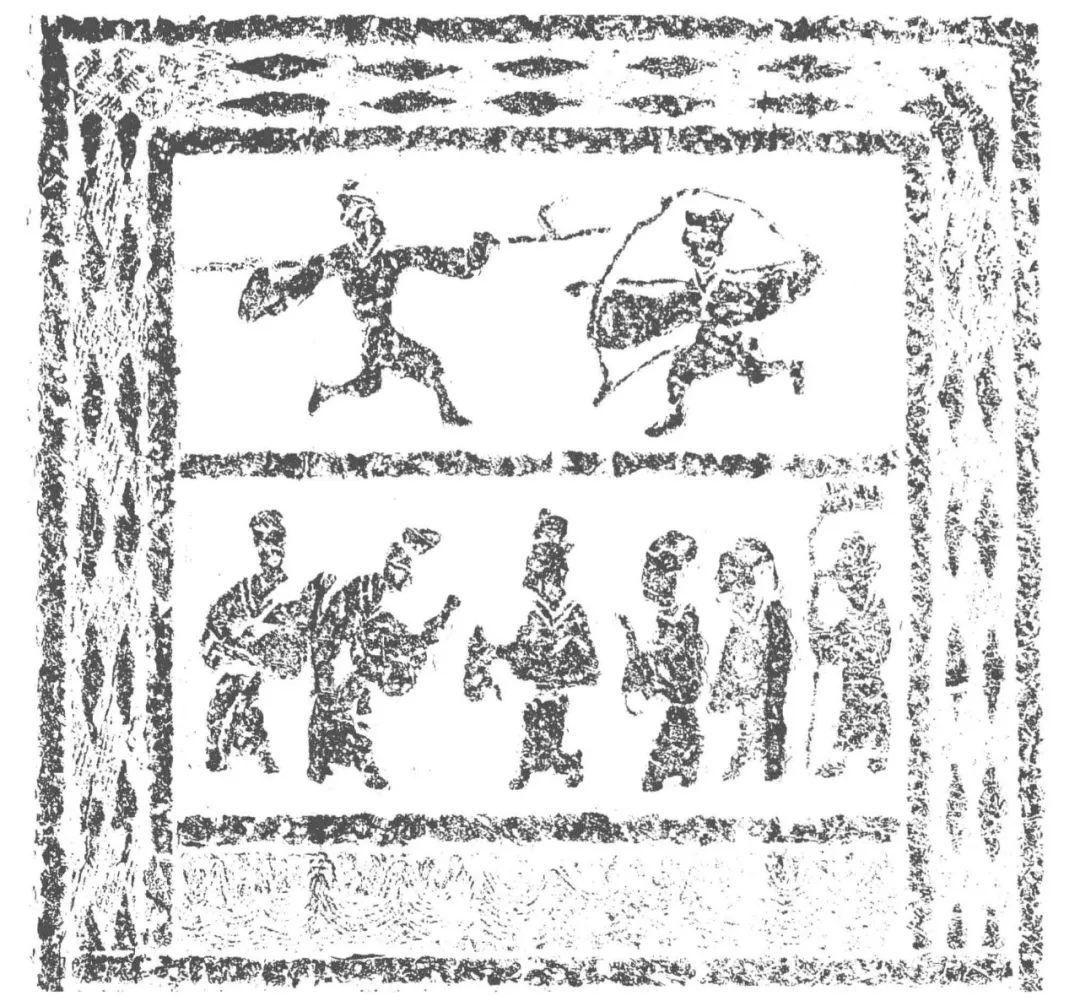

徐州汉代画像石,上面是两个人各持箭戟对打,下图则是两群人互相拜谒的场景。尽管上下图之间未必有必然联系,但却反映出汉代尚武与交游之风。

游侠本就是打破规则束缚之辈,故而司马相如的婚姻大事每每为人津津乐道,可以称作自由恋爱的先声。褚少孙补于《史记·滑稽列传》的东方朔事迹中,也交代他所得钱财赏赐,“取少妇于长安中好女”。东方朔的媳妇一年便弃去,更取妇。往前看,游士和游侠的前辈苏秦和陈平,在人品方面似乎都有些不清不楚的说法。恰恰是这些混乱和无序,表明游侠之所为不与凡人同。

生活上的极大浪漫造就了他们情志上的极大张扬。于是遵循游侠传统成长起来的人,在汉武帝时代以后选择将自己旺盛的生命力发挥在文学领域。司马相如、东方朔乃至司马迁,莫不以文章名世。既然用武之地不可寻,那不妨在文的方面多作贡献。由此而言,文学之士是游侠的后身,而文学则是游侠在承平年代驰骋遨游的广阔天地。

曹操少年机警,有权数,任侠放荡。在汉末清议之风盛行的时代,他自然不被人所重。当乱世到来,游侠气质和行为举止又能发挥作用之时,曹操的个性便得到了彰显。从裴松之注中保留的汉魏之际的史料看,曹操是一个爱学习的人。比如孙盛的《异同杂语》上说他“博览群书,特好兵法”。曹魏的官修国史《魏书》还说曹操“以能明古学,复征拜议郎”,更说明他是一个文化水平颇为出色的人。另一方面,曹操又有着轻脱勇猛的一面。《魏书》称吕伯奢之子和宾客要劫杀曹操,抢夺财物,曹操“手刃杀数人”方才免祸。当然,这件事在《世语》和孙盛《杂记》中就变成了我们熟悉的版本,然而曹操动手杀人的战斗力却保持未改。

兼资文武,行事果决,就是战国汉初游侠的典型气质。抛却既往,周游天下,更是游侠常见的人生路径。曹操所为与战国汉初时人一脉相承。故而他一反东汉尚儒之治,而重提法家之道。此等变革,非有独特的个性不能开创。

曹操之子曹丕,同样是游侠中人。曹丕在《典论·自叙》中回忆,自己六岁便会射箭,八岁便能骑射。曹操败于张绣时,年仅十岁的曹丕可以乘马得脱。这个故事实在太过传奇,预示着曹丕有着冒顿单于一般的好运和英雄气概。用曹丕自己的话说,“文武之道,各随时而用”。要知道曹丕的另一个形象是和吴质一起回忆南皮之游,所谓“浮甘瓜于清泉,沈朱李于寒水。白日既匿,继以朗月,同乘并载,以游后园”,那是何等的逍遥畅快。正因为直面死亡,所以追求极致的自由。游侠生存的空间虽然有限,而其精神状态作用于文学,反而得到了最大限度的发扬。

于是我们更能看到,汉魏六朝关于游侠之诗屡见不鲜。除去人们耳熟能详的曹植《白马篇》不论。诸如张华的《博陵王宫侠曲》说:“雄儿任气侠,声盖少年场。借友行报怨,杀人租市旁。”“宁为殇鬼雄,义不入圜墙。生从命子游,死闻侠骨香。”鲍照的《代结客少年场行》写道:“骢马金络头,锦带佩吴钩。失意杯酒间,白刃起相雠。追兵一旦至,负剑远行游。去乡三十载,复得还旧丘。”这一类的诗篇演化到了唐代,便有了李太白的《侠客行》,以及他自己亲身实践的轻侠人生了。换言之,经受了王朝限制的游侠,在文学场中发扬自己的性格,更成为后代想象的母题。他们生生不息于诗篇之中,在口耳相传与推杯换盏之际,成就了一代又一代传奇。

秦汉游侠,负累重重,又不甘平庸,终究在跋涉于崎岖,寻路于坎坷之际,拥抱了浪漫,也诠释了英雄。

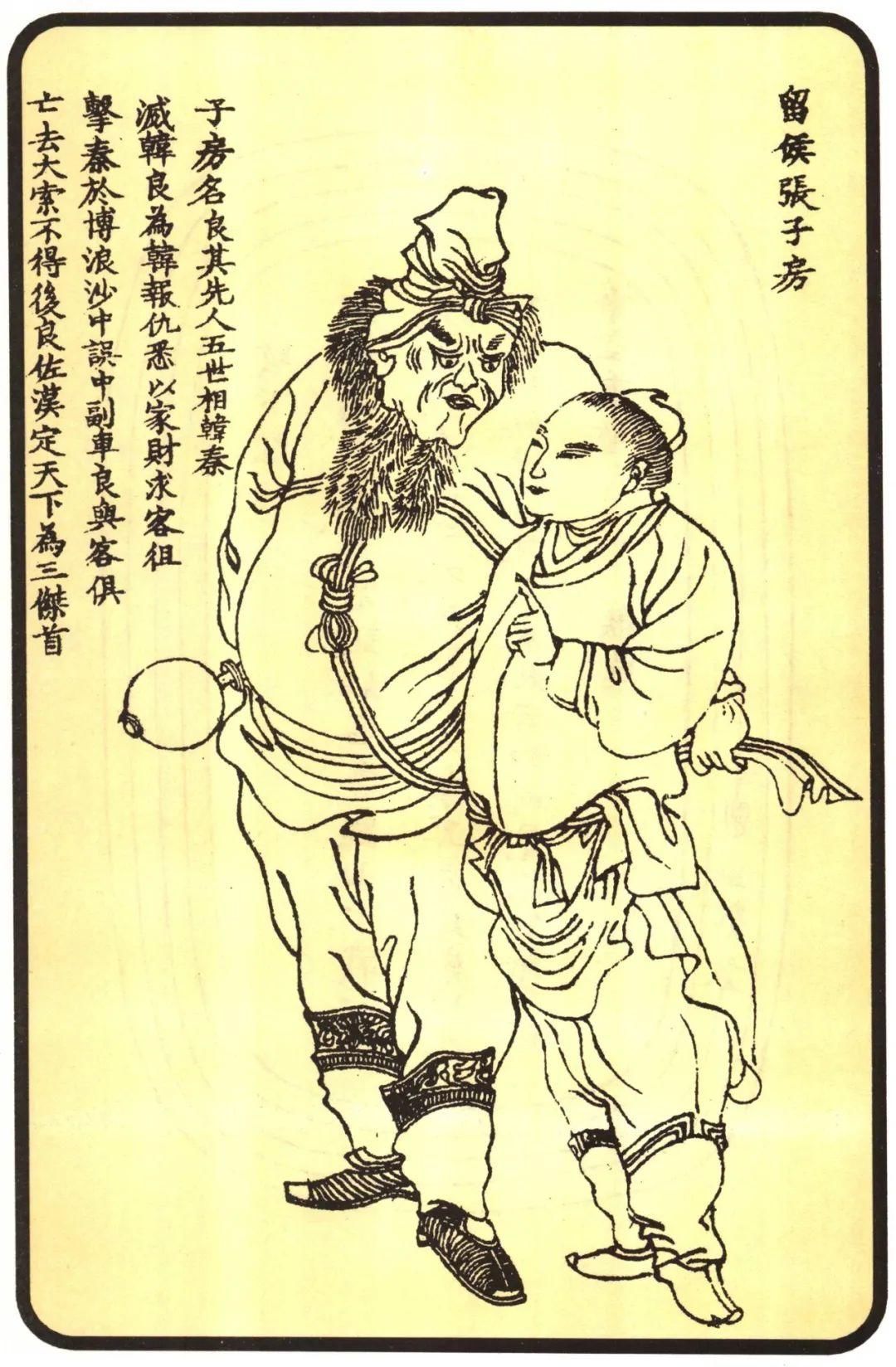

后汉赵娥为父复仇当街手刃仇人,出自清人《无双谱》。

本文内容系独家原创。作者:曲柄睿;编辑:李夏恩 ;校对:薛京宁。未经新京报书面授权不得转载。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com