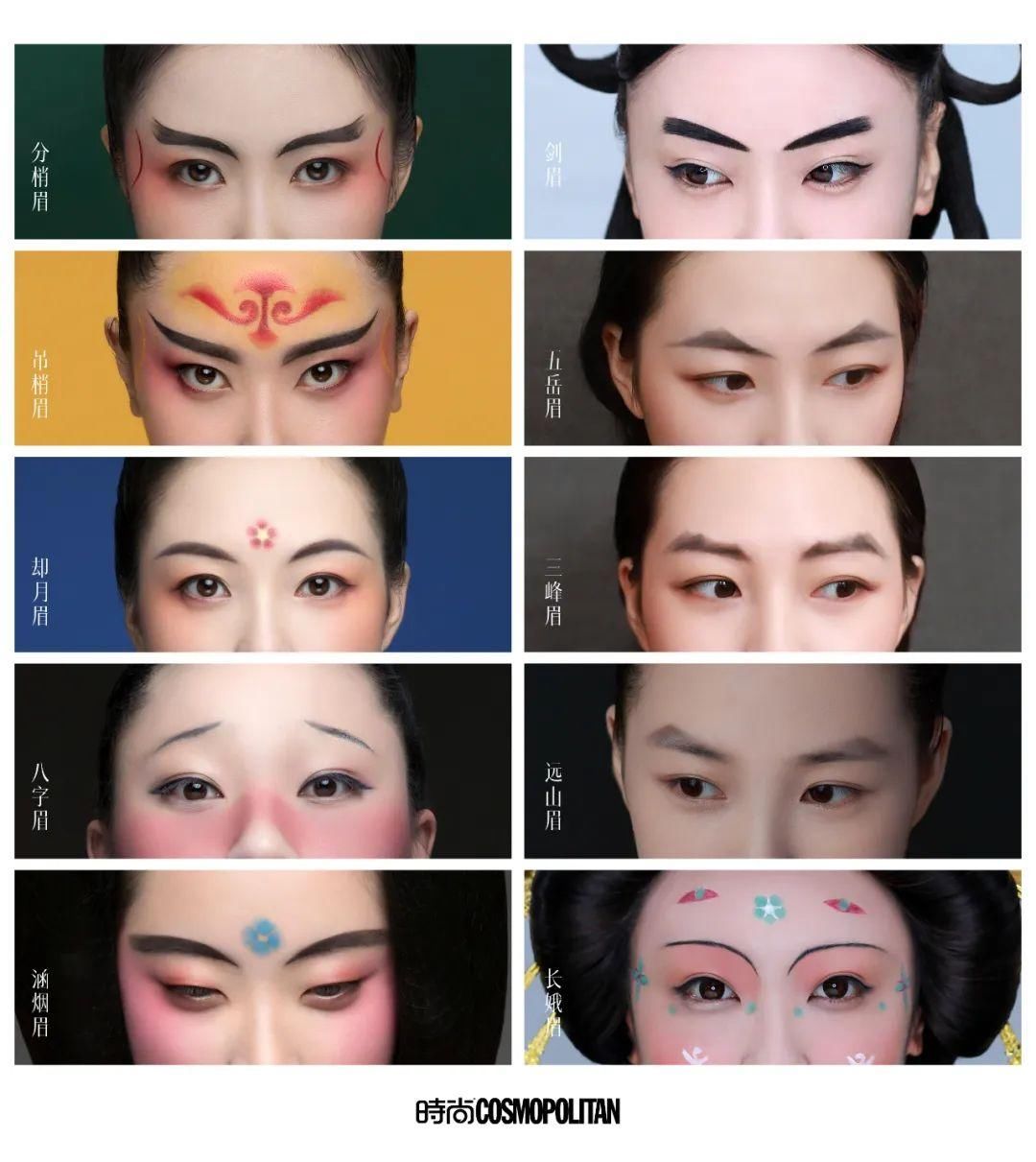

独家专访:中国古代妆容谱复原人李芽。

千百年来的哲学思想、文化潮流、民俗伦理,在不同时代的女子妆容上打下了深深的印迹,流变的妆容成为关于中国之美的深刻表达。

1981年,沈从文在上海书店出版社出版的

《中国古代服饰研究》

中国古代妆容谱复原人李芽

这种痴迷,来自对未知世界的好奇。从史前到清朝,中国女性为谁化妆,如何化妆?她们的妆容究竟是什么样子?古人的审美如何形成?隐匿在妆容背后的世界又是怎样的?尽数概括漫漫长河里,中国女性的历史处境与审美情致几乎是不可能完成的事,但李芽拆解了问题并给出了解答。

随着国潮的兴起,李芽还会在线上为大家讲解妆容

编辑:若菲

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com