2024年是中国极地考察40周年。40年来,在党的领导下,我国极地事业从无到有、由弱到强,一代代极地工作者勇斗极寒、坚忍不拔、拼搏奉献、严谨求实、辛勤工作,取得了丰硕成果。位于地球最南端、神秘遥远的“冰雪大陆”南极洲是进行科学研究的“圣殿”,一批又一批中国科考健儿奔赴南极,他们到南极探索什么科学奥秘?他们如何进行科学探索?取得哪些科研成果?南极还有哪些未解之谜?新华访谈联合新华社上海分社“上天入海”工作室,围绕南极的气候变化、冰盖稳定性、海冰融化、天文发展、动物状况等领域推出系列访谈“探南极”。

陨石是太阳系形成和演化不同阶段残留的“化石”,记录了从太阳星云的起源与凝聚到小行星、行星的形成与演化的整个历史,堪称“天外珍宝”。南极是地球上著名的“陨石宝库”。中国南极考察自 1998 年在格罗夫山发现第一块南极陨石以来以来,截至目前,共在南极格罗夫山收集到12665 块陨石。

本期专访中国第35次南极考察队员、桂林理工大学陨石与行星物质研究中心副主任夏志鹏。

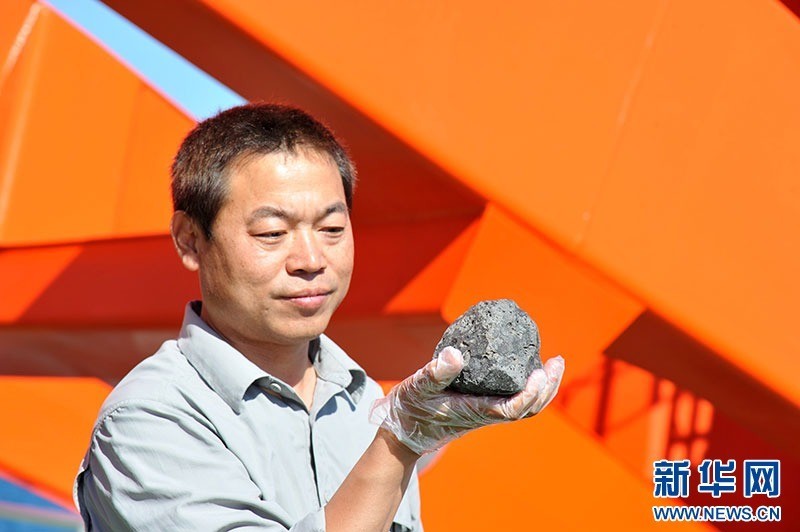

我国收集的南极陨石。 新华社记者 张建松 摄

新华网:南极为什么会成为地球上的“陨石宝库”?

夏志鹏:南极“陨石宝库”的发现始于20世纪初南极探险活动。迄今为止,人类已在南极发现了70多个“陨石宝库”,主要分布在横贯南极山脉、东南极毛德皇后地以及兰伯特冰川区域。南极之所以会成为“陨石宝库”,主要是因为南极冰盖的运动、低温和蓝冰区的独特地理条件使得陨石得以保存并富集。其主要机制是:

陨石降落在南极冰盖表面后,会逐渐被积雪压实,压入冰盖中;冰盖在重力作用下携带陨石向南极大陆边缘流动;若没有阻挡,大部分陨石会随着冰盖的运动流向海洋,但有一小部分冰盖会受到岛峰、山脉或冰下基岩的阻挡而流速减缓或停滞;在下降风的作用下,冰的消融过程超过了冰的累积速度;导致古老的冰层中岩石(含陨石)暴露出来,部分地区形成冰碛带;长期的消融过程,使该区域内暴露的陨石逐年增多,形成高密度的陨石富集区。

img src="http://p9.img.360kuai.com/t012e30beacd721990c.jpg">

img src="http://p9.img.360kuai.com/t012e30beacd721990c.jpg">

南极格罗夫山是我国发现的“陨石宝库”。 缪秉魁 摄

新华网:南极格罗夫山“陨石宝库”是怎样被我国考察队员发现的?

夏志鹏:格罗夫山位于东南极的伊丽莎白公主地,普里兹湾兰伯特裂谷的东岸,北面距离我国中山站约450公里。由64座冰原岛峰和大面积的蓝冰区组成,面积约3000平方公里。

1998年12月,中国第15次南极考察队在格罗夫山地区进行内陆综合考察时,发现了4块陨石。在中国第16次南极考察时,再次在格罗夫山发现了28块陨石,表明该地区是一个新的“陨石宝库”。此后,我国在格罗夫山地区又相继开展了五次陨石收集,其中最多一次收集到了5000多块。截至目前,我国共在格罗夫山地区共收集到12665块南极陨石,数量仅次于美国和日本。

在格罗夫山地区的哈丁山,我国设立了首个南极特别保护区。2015年,我国科学家在世界上首次绘制出格罗夫山核心区冰下地形图,初步揭开了该区域冰盖下的“神秘面纱”。

mg src="http://p9.img.360kuai.com/t01345be240dffe0410.jpg">

mg src="http://p9.img.360kuai.com/t01345be240dffe0410.jpg">

夏志鹏在南极内陆考察(受访者供图)

新华网:我国南极陨石的分类工作进展如何?有没有发现特殊类型的陨石?

夏志鹏:陨石分类是开展南极陨石研究的最基础工作之一。不仅需要甄别样品是否为陨石,还需通过对陨石开展详细的实验分析,判断陨石类型,并向国际陨石命名委员会提供实验数据,申请陨石命名。

2000-2008年间,中国科学院地质与地球物理研究所、地球化学研究所、广州地球化学研究所、紫金山天文台、国家天文台,北京大学,南京大学,北京天文馆和桂林理工大学等九家单位完成了2433块陨石的类型确定;2012年后,桂林理工大学陨石与行星物质研究中心独自承担,连续开展南极陨石分类工作,共计完成了3760块。截止2023年底,我国已确定了6193块陨石的类型,约占所有陨石的一半。

在这些陨石中,发现除普通球粒陨石外的特殊陨石73块。这些特殊陨石涵盖了大部分已知的陨石类型,如:我国在南极发现的第一块月球陨石GRV 150357;火星陨石中辉玻无球粒陨石(Shergottite)GRV 99027和GRV 020090;南极格罗夫山陨石中最大的无球粒陨石——灶神星陨石GRV 13001等。

g src="http://p9.img.360kuai.com/t010a9ea5b3aa9d4645.jpg">

g src="http://p9.img.360kuai.com/t010a9ea5b3aa9d4645.jpg">

我国在南极发现的第一块月球陨石GRV 150357。(受访者供图)

新华网:与其他地区的陨石相比,南极陨石有什么特殊的研究价值吗?

夏志鹏:南极陨石除了本身重要的天体化学和行星科学研究意义以外,还具有对南极冰盖演化历史的重要指示意义。

一方面,理论上陨石的居地年龄(即降落到地球的时间)与其周围的冰层年龄是一致。据研究,南极陨石都非常古老,现在发现的陨石大都是历史上降落在南极冰盖的,它的居地年龄一般在数万至数十万年之间,最老的居地年龄超过280万年。因此,陨石是我们了解南极数百万年以来冰盖演化年龄信息的重要途径。

另一方面,人类现在发现的南极陨石绝大部分是通过南极冰川流动机制进行富集的。因此,通过南极陨石分布特征及其富集区的冰川地理研究,不但可以掌握南极陨石的富集机制,还可以很好地了解南极冰盖运动规律。

因此,南极陨石考察与冰川地理信息研究相结合是研究南极冰盖演化历史的重要切入点,有望获得创新性研究成果。

src="http://p9.img.360kuai.com/t0153a35d7390ea64f3.jpg">

src="http://p9.img.360kuai.com/t0153a35d7390ea64f3.jpg">

桂林理工大学陨石与物质研究中心主任缪秉魁展示我国南极陨石中最大的无球粒陨石——灶神星陨石GRV 13001。 新华社记者 张建松摄

新华网:您对今后的南极陨石收集工作有什么期待?

夏志鹏:我有三个期待:首先,期待开拓新的南极陨石富集区考察。依托我国新建的南极秦岭站,开展横贯南极山脉的陨石收集工作。在横贯南极山脉,美国已发现了十多个陨石富集区,但广阔的蓝冰区并未得到全面的搜寻。此外,位于中山站西北方向约 400 km 处的查尔斯王子山,也是一个陨石富集密度较高的区域,期待今后有机会去开展考察。

其次,期待组建专业的南极陨石考察队,由陨石专业科研人员和后勤保障人员组成,鼓励年轻专业人员加入,并由老队员实施“传帮带”机制,促进我国南极陨石收集技术的传承,同时大力加强国际合作。

第三,期待南极陨石科研与科普“两翼齐飞”。当前,我国深空探测事业正在蓬勃发展,南极陨石这一珍稀的外太空样本显得尤为重要。期待在科研领域,设立专门针对南极陨石的科研基金来支持其基础研究,加快南极陨石基础分类工作;完善南极陨石样品和数据共享机制,使科研人员更方便使用南极陨石样品和数据;鼓励年轻科研人员,特别是地质学和地球化学领域的专家进行南极陨石研究。

同时,期待在科普领域,增强对南极陨石的宣传和推广力度;鼓励本科生、中小学生参与南极陨石的探索性研究;对大量具有科研和科普价值的特殊陨石进行整理出版,激发科研人员对南极陨石的研究兴趣。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com