友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com

相关文章

近七日浏览最多

最新文章

在用户交互层应用大模型,用户体验或许可以被大幅度提升,搜索也将变得更加智能和人性化。这篇文章里,作者就从日常体验出发,分享了他的看法,一起来看看吧。

在大语言模型推出之前,几乎所有APP的搜索框都是基于关键词匹配,用户也被教育了这么多年,也大都习惯了关键词检索。

关键词检索本质上是技术思维,当然也是受限于技术栈现状,它依赖于用户对搜索内容的准确表达和对检索系统的了解。用户需要知道如何用恰当的关键词来描述他们的需求,以便系统能够返回相关的结果。

这种检索方式在大语言模型推出之前是主流,因为它相对简单且易于实现,但同时也存在一些局限性。

首先,用户需要准确知道如何表达他们的查询意图,这对于一些复杂或模糊的查询来说是个极大的挑战,也存在同义关键词碰撞的问题;其次,查询系统对于用户真正意图的理解仅局限于每次的查询请求,无法通过上下文辅助理解用户的真正意图;最后,搜索结果的信息过载导致用户需要花费时间从搜索结果中再次决策自己的答案,同时商业化因素也会影响搜索结果,导致用户决策时间成本的增加。

搜索“附近最好吃的烤鱼和烤肉”,搜索结果未满足“附近”和“烤鱼烤肉”的要求。

搜索“适合与哥们喝酒的地方”,结果不满足需求。

美团APP实测结果:搜索框是完全的关键词逻辑,未采用大模型语义理解搜索。

2. 百度地图APP实测搜索“小众网红景点”,交互上显示小度在思考,并且给出了结果,相对符合需求。再次搜索”十公里内的小众网红景点“,搜索结果也符合需求。

另外测试搜索最近比较火的词“阿里大悦城”,没有给出结果。

3. 贝壳APP搜索框实测

3. 贝壳APP搜索框实测搜索“北苑地区2000元以内的合租”,无结果;但是通过筛选可以得到结果。

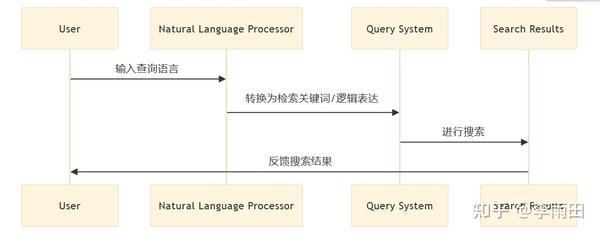

充分利用大模型的自然语言理解能力,在用户输入查询语言后,先通过大模型进行自然语言处理,对用户查询语言进行关键词转换,转换为检索系统可以检索的关键词或逻辑表达,在进入搜索系统进行搜索。如下图:

2. 优缺点分析

2. 优缺点分析这种方案的优点是,对现有生产系统侵入较小,需求逻辑相对明确,迭代速度快;

当然缺点也很明显,大模型处理查询语言势必造成交互时间的增加,所以产品经理在进行产品设计的时候需要充分考虑这点。

通过在用户交互层应用大模型,可以极大地提升用户体验,使搜索更加智能和人性化。然而,这也带来了一些挑战,比如对计算资源的高需求、模型的训练和优化、以及对用户隐私的保护等问题,当然这些问题都有望得到解决,大模型将在搜索中发挥越来越重要的作用。

看到这篇分享文章的互联网大厂的产品同学,可以考虑借助大模型的能力对输入框进行一个版本迭代了。可以预见的是,这将会显著提升产品搜索体验,也将显著提升你的KPI。

本文由 @李雨田 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com