引言

诗话作为评论诗歌的文学形式,展现了特定时期的文学价值取向。北宋时期的诗话充分认识到《诗经》中的艺术表现手法和思想精神,在指导后世诗歌创作的重要作用。北宋诗话以《诗》为标准,并辅之以宋人独特的审美理念,架构起了北宋时期诗学理论批评的框架。

一、“情”与“味”的诗歌本体论

中国古代诗歌本体论的一个重要范畴就是“诗缘情”,诗歌的本质特征之一就是情感的抒发。北宋诗话以“情”为中心的鉴赏论,继承了《诗序》中“情动于中而形于言”的基本理论内涵,认为《诗》是“本诸人情而有作”,强调“情”对诗歌的本体性意义。

此外,对北宋诗话以“情”论诗影响较大的还有理学,北宋学者力图通过建立新的儒学体系规范社会的道德伦理,理学在这样的历史背景下应运而生。“性情论”是宋代理学的命题之一,宋代理学家虽然主张“发乎情,止乎礼”,但其并不排斥“情”所起到的调节心智的作用,相反,作为受之于天的内在之“性”,要通过正确的外在之“情”的表达加以引导。

《诗经》之所以能够成为历代诗学典范,原因之一就是因为其“本之道德,出于性情”。理学的催生,加之北宋士人主体意识的膨胀,使得北宋诗话诗歌鉴赏活动中以“情”论诗的观点,得到了更为具体的展示。

评价历代诗歌“情”之高下的标准之一是“情”是否“真”,如果情感的表达是虚伪、造作、扭捏的,则不能展现诗歌以“真情”唤起读者共鸣的艺术魅力。“真情”并不是局限于特定条件下的独特体验,不论喜怒哀乐,凡是作家真实体验过的生活皆为“有情”。

《宋诗话全编》记载:失志之人其辞苦,得意之人其辞逸,乐天之人其辞达,觏闵之人其辞怒……意必以淳,语必以真……《骚》、《雅》之际,此无愧焉”。

作家主观感受的抒发必须建立在对客观生活的体会之上,只有这样才能借助语言文字,进行真切的表达并向读者传达“诗道之艰”,若作品流于空洞则违背了《诗经》的现实主义传统。“情”之抒发,受到表现方式的制约,朴素的语言便于抒发最真挚的情感。据此,北宋学者的诗歌创作时,往往呈现出一种“语浅情深”的风格倾向。

除此之外,北宋诗话强调“情”之表达贵在含蓄,中国古典美学在宋代臻极,北宋文人将美学进一步内转,更加注重精神层面和生活层面上的感悟。

二、宋代士大夫的生活美学

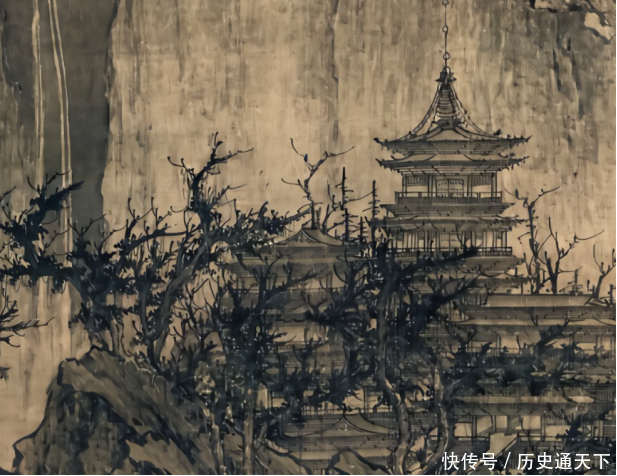

随着禅宗思想在北宋的进一步发展,宋代士大夫热衷于禅悦,在这样的时代风气影响下,“含蓄”的诗美理想被再次标举。北宋文人的这种生活美学取向与《诗经》中借物寓情,情感的表达深婉不迫的创作风格,有着内在一致性。

《宋诗话全编》记载:况夫先民之言,诗者述事以寄情,事贵详,情贵隐,及乎感会于心,则情见于词,此所以入人深也。

魏泰在其诗话中即提出了“情贵隐”的观点,指出诗歌创作是通过叙述事件来表达感情,这种情感的表现要委婉从容,如《氓》并未直接写明女子被抛弃的前因后果,而是借桑树之枯荣暗喻女子容貌变化,侧面交代男子变心的原因,情感的抒发虽然隐晦,但暗喻手法的使用使全诗情感的呈现更具层次感。

以《诗》为标准,魏泰认为《楚辞》及魏晋南北朝乐府诗都有情感含蓄、隐而不露的特点,而唐代的新乐府诗的目的虽在补弊时政,但叙事一味的追求浅显通俗,有显露之弊。魏泰在“情贵隐”的基础上,进一步指出了宋代诗学另一个重要命题——“吟味”。

魏泰对唐代新乐府诗的批评即建立在此基础之上,他认为新乐府诗虽然委曲周详,但是言尽意尽,与《诗序》所倡导的“动天地,感鬼神”的诗歌创作目的相违背。

北宋学者主张诗歌创作应言有尽而意无穷,作诗应学《诗经》的自然天真、情通哀乐、含蓄深婉。反对词意显露,雕缋满眼的诗风。魏晋玄学使得“言意之辨”进入文学理论的探讨范畴之中,而北宋诗话所推崇“味”,也是在此基础之上推及而出,“味”包含着哲学意蕴和美学风格等多重内涵,可以从多个方面进行解读。

首先,“味”指“余味”,也即诗歌创作要追求言近旨远,词约意丰。阮阅在其诗话中对《古诗十九首》、曹植以及陶渊明的诗歌表达了推崇之意,认为此种创作的风格的诗“有味”,可见“味”是衡量艺术成就的重要标杆。曹植的“明月入我牖,流光正徘徊”,托物起兴,烘托出清幽凄冷的环境特点,由月及人,衔接自然灵动,开篇虽未点题,但引人深思。

阮阅认为此诗情志与意境相交融,不落流俗,进一步指出学诗当以《诗经》为典范,曹植的诗歌因为得《诗经》之余韵,故为高妙不浮靡之作。

其次,“味”指的是在意境层面对美学空间的建构。张戒在《岁寒堂诗话》中指出曹植的“明月照高楼”、“高台多悲风”、“南国有佳人”等篇,抒发的情感是真挚动人的,但表达却不激切,且多借周围之景色起兴,景与意相兼,塑造出情意独至而言辞不迫、含蓄深婉的美学空间,与《诗经》所倡导的诗美理想有着高度的统一性,可谓是异世而同律。

《庭中有奇树》中对女子怀人状态的描绘可谓是承其余韵:《国风》云:“爱而不见,搔首踟蹰。”“瞻望弗及,伫立以泣。”其词婉,其意微,不迫不露,此其所以可贵也。《古诗》云:“馨香盈怀袖,路远莫致之。”无愧于《国风》矣。

《古诗十九首》与《诗经》有一个共同特点,就是将情感深化经过内心复杂情绪的加工之后进行再度呈现,故情感的表达具有层次感,值得再三咀嚼。如《静女》、《庭中有奇树》等篇,将主人公的心理活动进行了细致的刻画,虽言情却不直言情,才得诗之真味。

最后,“味”指的是不假雕琢的自然风韵,如张九成认为陶渊明的诗歌自然天真,如《饮酒(其五)》一诗,无刻意生硬的人工描摹,将深刻的哲思寄寓在淳朴平和的口语化描绘中,意在言外引人深思,得《诗》之妙处。而谢瞻的诗则极尽刻画之能事,语句虽工,但缺乏想象空间,故去《诗经》远。

张九成对自然天成创作风格的推崇,代表了北宋时期士人普遍的审美取向。北宋学者在进行审美活动时,十分讲求“悟”,从这种“妙悟”中,使心性得到锻造和升华。这也是北宋学者受理学浸染的一种体现,北宋文人强调超脱外在物欲的束缚追求精神层面上的愉悦,而若想从诗歌中得到“妙悟”的审美体验,“有味”便是重要的前提。

北宋诗话对诗歌的评鉴多以《诗》为标杆,《古诗十九首》和曹植的诗正是由于得《诗经》之意蕴,其中之“味”可令读者咀嚼再三,故被尊为上乘之作。齐梁间诗由于过度经营,冶容太甚失去了诗歌的真美,故不被治诗者推崇。

三、重视对“诗意”的解读

北宋诗话不仅从创作论的角度认识到《诗经》在文学史上的重要地位,更从鉴赏的层面对《诗经》评论提出了要求。诗人的创作是遵循着艺术想象的统一性,在审美理想的制导下运行。诗人自我情感的抒发具有复杂性和隐晦性,故在对诗歌进行解读的过程中,不能只关注其所表达出的冰山一角,应当去体味简洁语言背后所体现的抽象化的情绪感受。

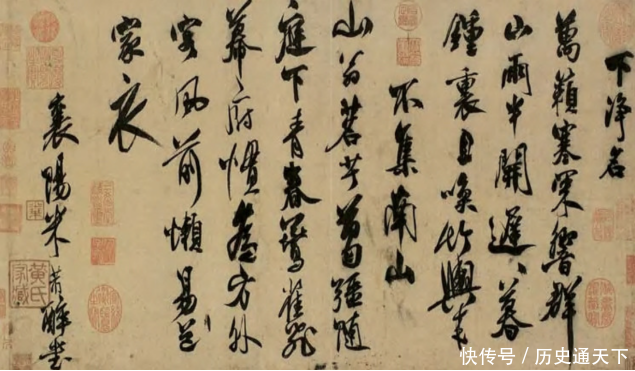

《十三经注疏·毛诗正义》记载:“《狼跋》之诗曰:‘公孙硕肤,赤舄几几。’周公之遇谤,何其安闲而不迫也?学诗者不在语言文字,当想其气味,则诗之意得矣。”

杨时认为“意”指的是超出文本自身的一种理性思考,包括对外在社会、价值体系的判断,如杨时在读《豳风·狼跋》一诗时,在文字之外对周公进行塑造,刻画出一个虽遭受诽谤,但仍旧赤色丽服,不慌不忙的从容形象。利用解诗者自身的价值评判标准,还原诗歌的文化环境,是北宋诗话追寻“意”的典型体现。

“诗意”的获得,不能完全凭借对诗歌字词句义的解读,其更多依赖于解诗者自身的文化素养和艺术感受力。赵鼎臣从《序》的观点出发,认为这首诗是郑国向晋国求救。当时大国倾轧不断,而处于夹缝中的小国家不得不依附大国以保无虞,故子大叔赋《褰裳》以明志渴望得到大国庇护。

赵鼎臣并未对语句进行具体的分析,而是从当时的情景出发理解“子惠思我,褰裳涉溱。子不我思,岂无他人?”所包含的情感,从自我感受出发还原了子大叔赋诗时的情势之危急和语词之恳切,并且联想到此刻若有大国肯伸出援手,那郑国上下必将感恩戴德的场景。

结语

诗话作为一种个人主体色彩浓郁的文学创作,大多是一家之言,以现在的眼光审视,北宋诗话对《诗经》的一些解读不免存在疏漏与偏差,但其中展现出的是北宋学者质疑权威的勇气和独辟蹊径的才思。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com