苏氏一门三杰,父亲苏洵,儿子苏轼,苏辙,都是响当当的人物。

苏轼两兄弟不仅有出息,而且他们的一生都十分精彩刺激,尤其是那个叫苏辙的男人,大半辈子狂奔都在“捞哥”的路上。

01

敢骂皇帝的男人

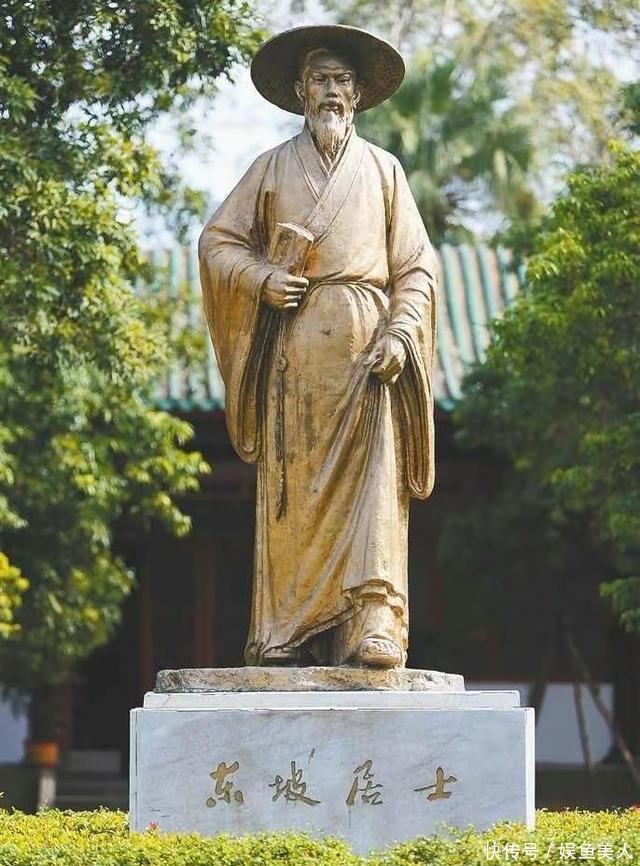

苏轼的名气太大了,他是春风得意的少年进士、东坡肉的发明者、荔枝的代言人、不让张怀民睡觉的夜游神……

在苏轼的光环下,苏辙一点都没有感到自卑,反而他的能耐,一点都不比哥哥小。

宋仁宗嘉祐六年,苏辙和苏轼参加了有着“地狱级难度”的制科考试,苏轼在考试中入第三等。

宋朝科举制的一等和二等是虚设的,所以苏轼这个成绩,相当于高考的接近满分卷。

苏辙本来也是能和哥哥并列三等的,可他却因为看不惯皇帝的所作所为,在文章里怒喷仁宗皇帝是败家子,直接把自己给搞降级了。

在看到苏辙的试卷后,司马光首先给苏辙点了个赞,他认为这个“狂野男孩”敢说真话骂皇帝,一定是个忠臣,应该让苏辙和他哥一样,考试成绩入三等。

可是有些官员却认为,苏辙藐视君上,应该剥夺他的考试资格,大家为此争论不休。

这时仁宗皇帝发话了:

“爱卿不要那么小心眼,他骂朕骂得也没错,你们重新给苏辙排名吧!”

于是官员们只好按照大老板的意思,给了苏辙一个四等次等的成绩,比苏轼低了两个等级。

宋仁宗虚心纳谏,并没有在意苏辙骂他的事情。

他后来仔细看了苏氏兄弟的策论文章,高兴地对皇后说:“这次赚大了,我给咱们的儿孙物色了两个宰相!”

苏辙的官职也正如仁宗皇帝所预料的那样,宋哲宗年间,苏辙官拜门下省侍郎,成了名副其实的副宰相。

可是封侯拜相并不是苏辙要追求的东西,他一生所甘愿追随的,只有那个“疯狂的车扶手”——哥哥苏轼。(苏轼的名字:“轼”的意思是马车扶手)

02

与君世世为兄弟

宋神宗熙宁二年,宰相王安石展开了变法,但因为“青苗法”等变法内容过于激进,由此引起了司马光等一批保守派的不满,苏轼也是反对派中的一员。

苏轼写了两篇上万字的谏言书上奏神宗皇帝,痛陈变法带来的负面影响,气得王安石把他调到了杭州担任通判。

虽然是外放做官,但江南风景宜人,苏轼的日子也照样过得快活,《饮湖上初晴后雨》就是苏轼在杭州创作出来的。

然而变故却说来就来,元丰二年四月,刚到湖州担任知州的苏轼,按例给皇帝写了一封“感谢信”。

可是一些支持变法的人,因为非常讨厌反对变法的苏轼,所以故意在他的文章中挑刺,揪住“新进”“生事”这种字眼不放,说苏轼想要谋反。

这就是历史上著名的“乌台诗案”,苏轼遭到诬陷,在监狱里被关了整整103天,期间还遭到了刑讯逼供和辱骂殴打。

苏轼年少成名,即使后来被外放做官,也从未受到过多大挫折,现在在监狱里被揍得乱七八糟,顿时觉得自己可能是到了穷途末路了。

绝望的苏轼,在“将死”之时,最先想到的居然不是妻子儿女,而是弟弟苏辙,他含泪给苏辙写了绝命诗:“与君世世为兄弟,更结人间未了因。”

兄弟俩血脉相连,苏辙听说哥哥在监狱里挨打,都给自己写了绝命诗了,在外面更是急得不行,最后干脆上书哀求皇帝:

“陛下,苏轼是我的亲兄弟,只要您能免他一死,我愿意不做这个官了!”

最终,在苏辙的多方奔走和哀求下,苏轼被放了出来。

苏轼刚出监狱门口,就看到了接他的弟弟。

于是,他立刻就忘了自己在监狱里的“黑历史”,开始调皮起来。

苏轼很快写了一首诗,其中有一句是:“却对酒杯疑是梦,试拈诗笔已如神”,用今天的话来说就是:“就像是一场梦,醒来还是很感动!”

苏辙见状赶紧捂住他的嘴:“你快少说两句吧,咱哥俩都被贬官了!”

03

我要和哥哥葬在一起

不久后,兄弟二人便踏上了去往异乡的路,苏轼因罪被贬黄州,苏辙也被贬到了江西。

苏轼是有罪之人,所以他是被一路押送到黄州的,而苏轼一家十几口人,也要跟着他去往黄州。

苏辙不忍心看着哥哥拖家带口艰难上路,一想到在路上,女人和小孩或许会因为走得慢了,而遭到官差的殴打,苏辙就感到后怕。

于是他把哥哥的家人都接了过来。

可苏辙也是被贬的,他也有一家老小,但是为了能让哥哥安心,苏辙一路上仍然竭尽全力地照顾着哥哥的家人们。

到了江西,苏辙刚把自己的家人安顿好,都没来得及休息,就马不停蹄地把苏轼一家人送到了黄州与他团聚。

如果这一路上没有苏辙的照顾,苏轼能否和家人团聚,都是个未知数。

后来,苏轼又被贬到了惠州,苏轼当时自己穷得叮当响,却仍然想要为惠州人民修堤,为了凑钱修堤,苏轼干脆把当年皇帝赏赐给他的犀带当了,可钱还是不够。

于是,苏轼就写信给远在江西的苏辙:“老弟,我想修堤,爆点金币吧!”

不仅如此,苏轼还给苏辙的妻子做思想工作:“弟妹,听说皇帝当年赏赐给你家一些黄金,放在那里也是闲着,不如资助我修堤吧!”

苏辙当时也是穷得不行,家里就指着这点钱过日子。

可,一听哥哥要钱干工程,苏辙二话不说,把家里的钱都捐给苏轼修堤了。

这样艰难的日子,一直过到了元丰八年(1085年),苏轼和苏辙终于迎来了春天。

这一年宋哲宗继位,高太后临朝听政,反对“王安石变法”的司马光等保守派被重新启用,苏轼和苏辙也相继回到了京城。

在此期间,苏轼的官职像坐了火箭一样上升,从一个犯人升到了朝廷的三品大员,苏辙也成了一人之下,万人之上的宰相,兄弟俩似乎是苦尽甘来了。

然而幸福总是短暂的,苦难才是人生的常态。

元祐八年(1093年),高太后去世,宋哲宗亲政,重新启用变法派,苏轼被贬到了海南岛,苏辙也被贬雷州。

这次被贬,兄弟俩都已不再是当年春风得意的少年郎了。

他们年近六旬,两鬓也因为多年来的颠沛流离,早已染上了银白色。

在苏轼渡海前往海南岛之前,兄弟俩见了一面,那一天苏东坡的痔疮发作了,他感到一股钻心的疼痛,他似乎有预感,这是他们兄弟此生最后一次见面了。

公元1011年,苏轼病逝于常州,终年64岁。

苏辙听闻噩耗痛哭不已,随后他把苏轼的三个儿子都接到了身边培养,抚养他们直到自己去世。

公元1112年,73岁的苏辙病逝,他临终前没有其他心愿,唯一的心愿就是葬在哥哥苏轼身边。

如今900多年过去,在河南省平顶山市郏县城西27公里处的小峨嵋山,苏轼苏辙兄弟永远长眠于此。

“子由(苏辙),我又被贬了,这地方太穷了,掏点钱支援我搞建筑吧!”

“唉,好吧,我看看家里还有多少钱……”

“与君世世为兄弟,更结人间未了因”。

或许在另一个世界,苏辙仍然还是那个“扶哥魔”,只要哥哥有需要,就算是把他卖了,他也心甘情愿。

-End-

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com