前言

面对四十万大军溃不成军,士兵为食相残杀,尸横遍野,赵国上下为之震惊。当年,赵军士卒们曾气宇轩昂、士气高涨,满怀赶走蛮横秦兵,报家国大仇的豪情壮志。而今,却沦为阎王铁骑下的欢腾亡魂。

人人皆将这个惨剧的罪责揽到主帅赵括头上,纷纷咒骂他不过是个纸上谈兵的败家子。然而,这场代价惨重的长平之战,其实背后隐藏着怎样的真相?我们真的可以简单的归咎于赵括的纸上谈兵吗?

秦赵七雄争霸,范雎反间退廉颇

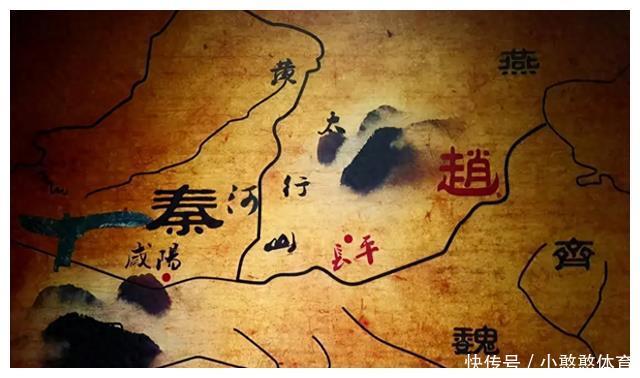

当时正值战国时期末期,秦国吞并六国步伐日渐加快。秦国发源于秦岭以西关中一隅,在南北诸侯夹缝中辛勤耕耘、苦心经营,逐渐壮大。秦穆公时期,秦国开始介入中原诸侯争霸;等到秦昭襄王时,更是接连大破楚军,夺取了楚国的郢都。

此后又在垂沙之战中击败楚军,迫使楚国割让河东之地求和。秦国还在历次战役中击败魏、韩二国,吞占其部分领土。至此,秦国实力空前增强,吞并六国,称王称霸的野心也膨胀到难以收拢的程度。

与此同时,赵国也是七雄诸侯中实力较为强大的。赵国国君一向倚仗其雄厚的国力和人才辈出的优势,也积极参与到中原争霸的浪潮中。

当韩国上党郡郡守冯亭不愿向蛮横的秦军低头,将自己管辖的17座城池送给赵国后,引发了秦赵之间的直接冲突。秦昭王大怒,认为区区赵国竟敢挑衅威武的秦国,这是对秦国实力的公然侮辱。于是立即派遣大军五十万伐赵,誓要将赵国吞并灭亡。

面对巨大的军事压力,赵国也毫不示弱。赵孝成王派其名将廉颇率领四十万大军前往长平(今山西高平),建议固守城池,待秦军锐气减弱之机再战。赵王本欲依计而行,奈何此举却被秦国丞相范雎视为畏惧秦军的表现。

范雎决心离间赵廉,在赵国散布谣言,终于诱使赵王误信谣言,认为廉颇比较容易对付,秦军最害怕的就是赵括。在这种反间计的作用下,赵王最终将廉颇撤换,改派年仅24岁的赵括出任主将。

天定赵国败家子,四十五万尸骨埋异乡

赵括本是赵奢之子,自小便接受良好教育,精通兵法,颇有才名。其父赵奢也是一代名将,曾大破秦军。赵括受其影响颇深,自小耳濡目染,也对军事颇有心得。因此赵国上下对这个少年才俊寄予厚望,认为他将来必将成就一番大业。

接手四十万大军后,赵括也确实力图建功立业,甚至拯救赵国于危难。他立即改变前任廉颇的消极固守战略,决心取而代之以积极进攻,直接对秦军形成打击。殊不知,此时的秦军早已暗中调整部署,由白起和王龁接替了主帅之位,严密保守军中机密。这使得赵括在做决策时,完全缺乏对秦军真实情况的判断,最终导致了错误决策。

当赵括率军攻入秦军营垒却久攻不下时,这才意识到自己已经中了秦军设下的困兽之计。果然,白起突然发动两万余伏兵袭击赵军后路,斩断退路;同时又派精锐部队在赵军腹地作战,分割包围赵军各单位,使之难以相救。与此同时,白起还派轻骑兵多次袭扰赵军要害,使其接连败北。

眼看赵军已至穷途末路,赵括也在最后关头展现出色的处变不惊和枭雄风范。他决定亲自率领精锐骑兵突围,希望能为大军攻开一条生路。然而此时的形势已经对赵国极为不利,秦军遍布陷阱,赵括的突围很快便在秦军的阻截下宣告失败,赵括本人也在混战中阵亡。

主帅战亡的消息无疑是赵军的致命打击。士气一挫的赵军很快便土崩瓦解,二十万赵军在绝望中向秦军投降。而残酷的白起还下令将投降的赵军全数活埋,不留一个生口。

于是共有四十五万年轻的赵国士兵葬身在异地他乡,不得归乡。他们或许从未想到,自己加入军队报效赵国的行动,最终却落得这样凄惨的下场。而秦军虽也在此役付出惨重伤亡代价,却也摧毁了赵军的主力,使赵国元气大伤。

此役赵国国力遭到沉重打击,被称为长平之战。民间皆将此役的失败归咎于赵括,认为他只是一个纸上谈兵的书生,不称职指挥作战,才导致大好局面落得这个下场。然而,事实真的如此吗?

面对强秦,进退两难的军师

当我们回望长平之战,会发现这场惨剧其实并非完全是赵括个人失职造成。毕竟,任何战役的胜负都不会仅由一个人就能决定,这往往是多方因素综合作用的结果。

其实,战争的胜负,并不仅仅取决于将帅的才能,后勤保障也是决定性因素。秦国此番大举伐赵,便高度重视粮草运输与补给。在长平之战中,秦军主动断绝赵军粮道,并派兵严密监视,严格封锁赵国边境,遏制赵军援兵前来救援。如此一来,四十万赵军便陷入内无粮草,外无援兵的困境之中。

面对粮尽援绝的困局,赵括被迫主动出击,这也许是在当时环境下所能做出的最佳选择。我们不能因为战败的结果而轻易批评他当初的决策。当粮草已经所剩无几,敌军又十分强大时,坚守在城中只会坐以待毙。所以赵括的主动出击或许是这种情形下的最优方案,哪怕胜算渺茫。

再加上秦军使用各种诡计多线作战,四面夹击,终至将士气高涨的赵军逼上绝路。即便是如神的名将,也难以全身而退。面对外强敌,内无援兵,赵括想要力挽狂澜也已是异常艰难。

所以,他并非真的纸上谈兵、无能指挥。相反,正是他有较高的军事才能,才会在此役中被秦国视为心腹大患,而遭受秦国的围追堵截。换做常人,恐怕早已手足无措、人仰马翻。

可见,造成四十五万赵军覆灭的根本原因,还是在于秦军的计谋和对粮草的控制。而赵国在此役的失败,也是多方面原因共同作用的结果,并非单纯是赵括这个统帅的问题。

结语

我们不应隔空指责历史人物,忽视了问题的复杂性。回望历史判断是非,必须抛开成见,客观分析,找出问题的本质所在。也许真相远比表象更为复杂多元;失败的源头,也许并非想象中那么肤浅。我们若能牢记此点,也许能获得更加立体和全面的历史视角。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com